Gloires et Souvenirs Maritimes

1778-1789

LE BEL ÉTABLISSEMENT naval créé par Colbert s'en allait à vau-l'eau depuis le début du dix-huitième siècle, lorsqu'en 1761 le duc de Choiseul prit le Département de la Marine ; aussitôt une période de régénération s'ouvrit pour la flotte royale. M. de Boynes, successeur de Choiseul, aurait peut-être compromis les choses s'il n'avait été avantageusement remplacé en 1774 par M. de Sartines, après un intérim de quelques mois rempli par Turgot.

Grâce à M. de Sartines, nous eûmes en 1778 une flotte imposante, montée par un personnel très stylé ; la France pouvait enfin s'affirmer comme puissance navale et chercher l'occasion de venger les vieilles injures.

Une circonstance favorable se présenta à ce moment. L'Amérique venait de rompre le lien qui la rattachait à la Grande-Bretagne, et la France avait accueilli avec enthousiasme cette déclaration d'indépendance. Tout Paris avait pris feu pour les Bostoniens. Franklin, venu à Versailles, y était l'objet d'ovations de la part de la Cour, sinon de Louis XVI, qui ne voyait pas sans inquiétude ses sujets fêter le représentant de citoyens révoltés contre leur roi. Mais Louis XVI ne résista pas longtemps au courant de l'opinion : un traité de commerce et d'amitié, puis un traité d'alliance éventuelle offensive et défensive furent conclus avec les États-Unis. C'était virtuellement déclarer la guerre à l'Angleterre.

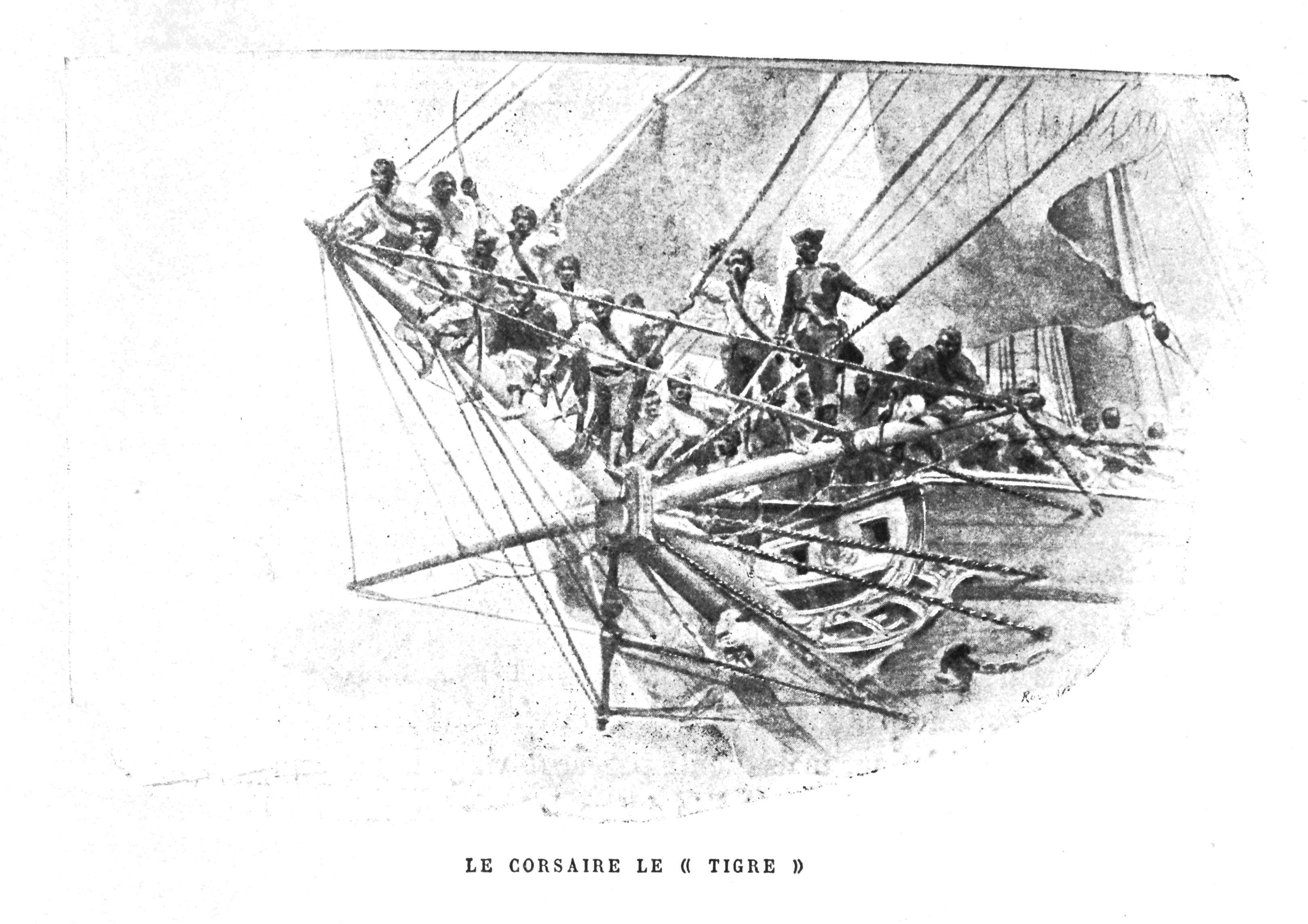

Audace du corsaire le "Tigre"

Les corsaires armés par les particuliers pour courir sus aux navires marchands de l'ennemi ont toujours été de précieux auxiliaires pendant nos luttes maritimes. Il fallait aux équipages qui montaient ces petits navires un rare courage pour mener à bien leurs expéditions. L'appât d'un riche butin excitait ces marins et leur faisait déployer une audace extraordinaire. Les fastes de la marine sont riches en prodiges de valeur accomplis par nos hardis Corsaires.

Au mois de mai 1778, j'avais mis en mer avec un corsaire nommé le Tigre, portant quatorze canons de six livres de balles, n'ayant qu'un mât et une voile demi-latine, mais monté par cent vingt hommes, suivant l'usage des flibustiers de surcharger d'équipage leurs plus minces bâtiments. Je croisais depuis deux jours à la latitude d'Antigoa, lorsque je vis un gros vaisseau venir à moi vent arrière, avec la flamme en tête du mât. Méprisant ma petitesse, il se mit à me canonner ; et moi bien résolu de l'en faire repentir, je mis mes voiles au plus près, le cap au sud, pour tâcher de lui gagner le vent. Quand je l'eus dépassé et que je vis son travers, je reconnus que c'était un navire marchand, très fort et très bien armé. Cependant nous allions toujours, moi tâchant d'avoir le vent, et lui se rangeant sur moi et me lâchant toujours quelque canonnade.

Pendant tout ce temps je me disposais à l'abordage. Quand tout fut prêt, je montai sur le pont, et je dis pour toute harangue à mon équipage, en lui montrant le vaisseau : « Garçons, voilà du butin ». Aussitôt il part un cri de : « Vive le roi ! mon capitaine, à bord, à bord ! » J'arrive sur le navire, je lui tire un coup de canon à boulet, et j'arbore mon pavillon américain : point de réponse. Je lui en tire plusieurs autres : rien. Pour lors j'amène le pavillon américain pour arborer le pavillon rouge, qui est le pavillon sans quartier. Je lui tire encore deux coups de canon : toujours rien. Je fais allumer la potiche, c'est-à-dire un grand pot de terre du poids d'environ cent cinquante livres, plein de grenades et d'autres artifices et environné d'une cinquantaine de mèches. Je fais monter tout mon équipage sur le beaupré, chaque homme ayant un pistolet à la main, un autre à la ceinture et un poignard entre les dents.

Pendant que je dépassais le navire pour revenir au vent et lui mettre mon beaupré entre son grand mât et son artimon, je fus forcé de lui présenter un instant le travers, et il en profita pour me lâcher toute sa bordée, qui heureusement ne me fit aucun mal. Alors je fis jeter à la fois le grappin et la potiche, qui fit un ravage effroyable, et nous trouvant bord à bord, nous nous élançâmes sur ce navire avec tant de fureur, qu'en un quart d'heure, de quatre-vingts hommes d'équipage qu'il avait, il n'en échappa que sept ; tout le reste fut poignardé. C'est ainsi que je devins maître d'un vaisseau de vingt-quatre canons en batterie , portant une cargaison de près de cinq cent mille francs, et qui comptait tellement sur sa force, qu'il était parti de Plymouth sans en avoir fait assurer un sou.

(Mémoires de l'Amiral Vence.)

Combat de la "Belle-Poule"

contre l' "Aréthuse"

contre l' "Aréthuse"

(17 JUIN 1778)

Le combat de la frégate française la Belle-Poule contre la frégate anglaise l'Aréthuse donna le signal définitif des hostilités entre l'Angleterre et la France. La Belle-Poule portait vingt-six canons de 12, son adversaire en portait vingt-huit. Les deux navires se rencontrèrent dans la Manche.

LE 17 juin, à dix heures et demie du matin, M. de la Clocheterie, lieutenant de vaisseau, commandant la Belle-Poule, eut connaissance de plusieurs navires par ses vigies ; il les soupçonna de former le gros d'une escadre anglaise ; il prit chasse. Mais une frégate ennemie et un côtre se mirent à sa poursuite. À six heures un quart du soir il était rejoint. La frégate anglaise héla la Belle-Poule en anglais et la somma de passer à poupe de son amiral ; M. de La Clocheterie répondit par un refus net. À une seconde sommation, même réponse. L'Anglais envoya sa bordée ; le combat commença. Il était six heures et demie du soir, la brise était faible et permettait à peine de gouverner. La nuit vint, mais n'arrêta pas le feu. Il dura pendant près de cinq heures, toujours à portée de pistolet. Vers onze heures du soir, la brise s'éleva. L'Aréthuse était tellement maltraitée, qu'elle se hâta d'en profiter pour abandonner son adversaire. Elle laissa arriver vent arrière, et se replia sur son escadre. Pendant sa retraite, elle reçut sans riposter plus de cinquante coups de canon. La crainte de tomber dans le gros d'escadre anglaise empêcha la Belle-Poule de la poursuivre.

La Belle-Poule eut vingt-neuf hommes tués, parmi lesquels M. Grun de Saint-Marsault, officier en second de la frégate, et soixante-seize blessés, parmi lesquels le brave capitaine de La Clocheterie, M. de Laroche-Kerandraon, enseigne de vaisseau, et M. Bouvet, officier auxiliaire.

(Récit de Las Cases.)

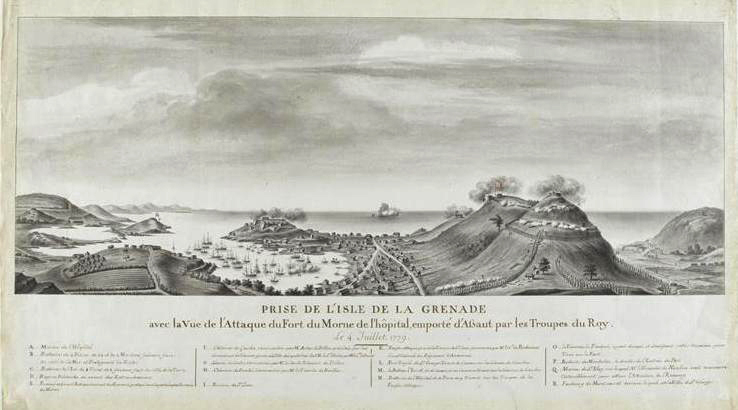

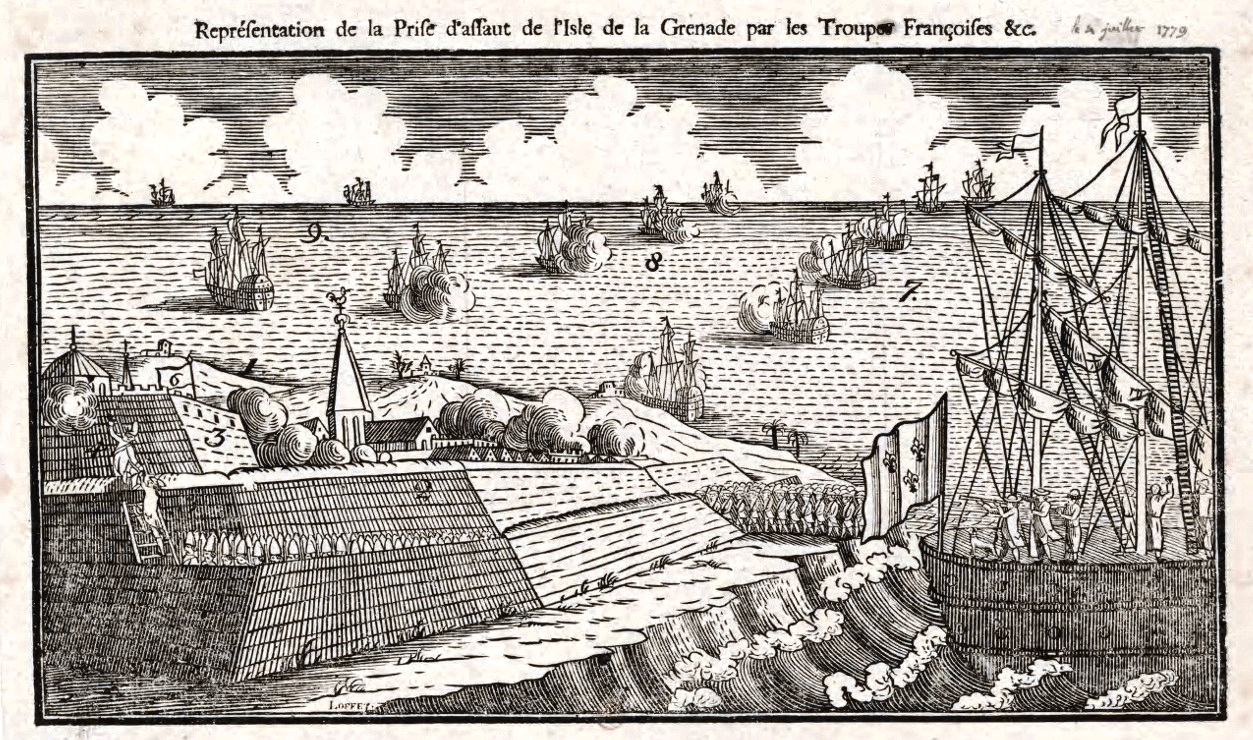

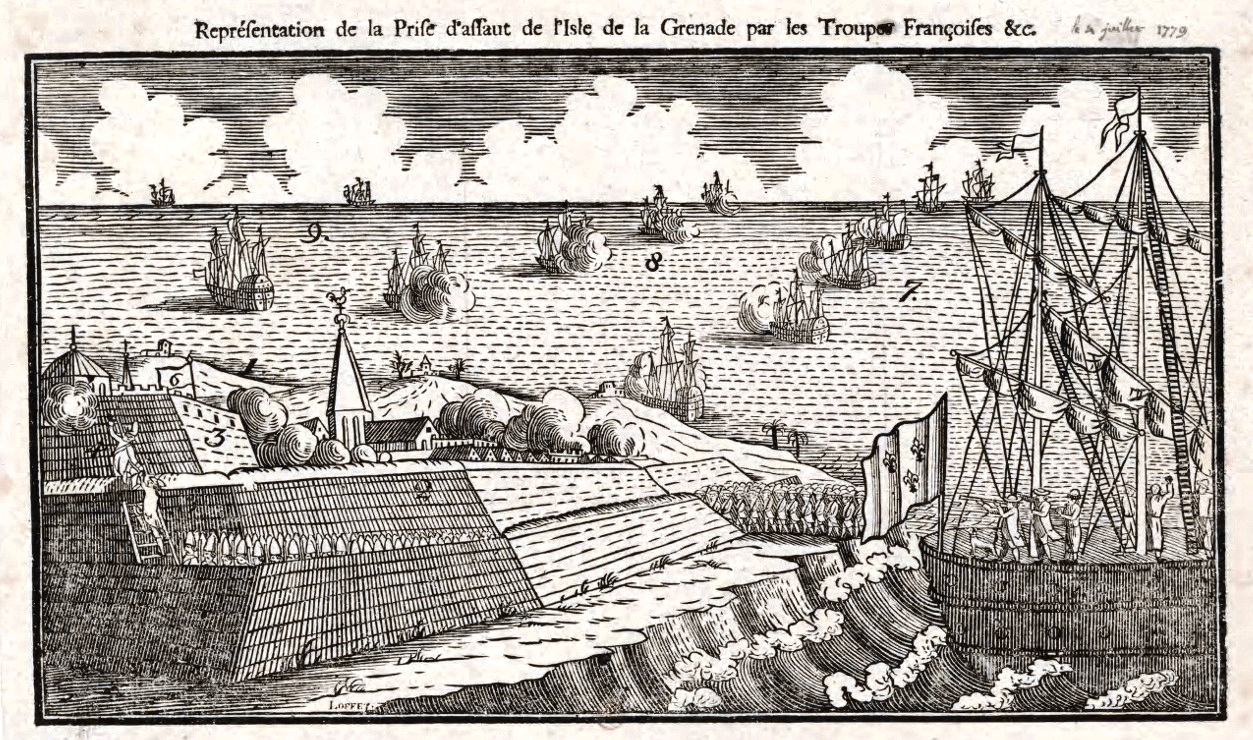

Prise de la Grenade par d'Estaing

(1779)

APRÈS la prise de la Dominique, M. de Bouillé, gouverneur des Antilles, me donna un brevet de lieutenant de frégate pour servir sur la flûte du roi la Truite, qu'il était bien aise de conserver dans la colonie. Quoique ce brevet ne fût que pour la campagne, j'en aurais été content si je n'avais vu, quelque temps après, la plupart de ceux qui avaient servi dans l'expédition de la Dominique, avec moins de succès que moi, obtenir des récompenses qui effaçaient la mienne. Le découragement entra dans mon âme lorsque M. le comte d'Estaing parut dans notre colonie.

Ce général, qui avait entendu parler de moi, et qui méditait la conquête de la Grenade, eut la bonté de penser que je pourrais l'y servir utilement ; il me fit monter sur son bord ; il m'annonça qu'il m'avait destiné le commandement de soixante grenadiers d'élite, pour marcher à la tête de la colonne qu'il commanderait lui-même, et monter le premier à l'attaque du morne de l'Hôpital. On peut juger avec quel transport j'acceptai cette honorable marque de confiance. Mes soixante grenadiers et moi fûmes embarqués sur un pilot-boat = (petit navire de charge), qui suivait l'armée navale ; le débarquement s'effectua, et il ne fut Plus question que de prendre le fort du morne de l'Hôpital, où lord Macartney, gouverneur de la Grenade, s'était renfermé avec cent cinquante grenadiers, quelques matelots et six cents hommes de milice; fort qui, par sa situation, et parce qu'il contenait toute la garnison, en se rendant faisait tomber l'Île entière en notre pouvoir.

Le morne de l'Hôpital est une montagne très escarpée au nord et au sud, mais dont les deux autres faces sont plus accessibles. Le long de celle de l'occident est bâtie la ville, laquelle est commandée et défendue par un fort assis sur la crête de la montagne ; à l'est du fort est une espèce de terre-plein, à l'extrémité duquel, et dans l'endroit où le morne reprend sa pente on avait placé une batterie ; au-dessous de cette batterie était un retranchement défendu par des troupes réglées ; et à deux pas de ce retranchement en était un autre défendu par des milices. J'avais ordre de forcer ces deux retranchements, et de m'emparer de la batterie de l'est, dont le feu aurait pu incommoder extrêmement notre armée ; et, si je trouvais trop de résistance, M. le comte d'Estaing, qui marchait lui-même après moi, à la tête de sa colonne, devait arriver pour me soutenir.

Parvenu au premier retranchement, les milices qui le défendaient lâchèrent pied, et s'enfuirent vers le bas de la montagne ; alors je volai au second retranchement, où les grenadiers anglais, que la lâcheté de ces milices décourageait, me résistant faiblement, je les poussai, les mis en fuite, et les poursuivis jusqu'à la batterie de terre-plein, où même ils ne s'arrêtèrent pas, et je m'y trouvai sans ennemis. Je fis aussitôt pousser, par mon détachement, trois cris de « Vive le roi ! » pour avertir M. d'Estaing, qui déjà gravissait la montagne avec sa colonne, que mon attaque avait réussi. Ensuite, voyant l'extrême terreur des Anglais, je crus qu'il fallait en profiter, les pousser de poste en poste, et qu'en entrant dans le fort en même temps qu'eux il ne serait pas impossible de s'en emparer, sans attendre le général; ainsi, sans m'arrêter à la batterie, je filai tout de suite le long du terre-plein. Mais voici ce qui pensa causer ma perte.

Entre le fort et la batterie était une maison de bois, appartenant au lord Macartney, dans laquelle se trouvait dans cet instant toute son argenterie avec une partie de ses bijoux. Mes grenadiers s'arrêtèrent pour la piller, et moi, croyant qu'ils me suivaient, je courus au fort, et de là au pavillon anglais, qui y flottait sur la batterie principale; j'en coupai la corde d'un coup de sabre, je l'amenai, le mis sous mon bras, et j'arborais le pavillon du roi à sa place, lorsque les Anglais, qui en me voyant paraître s'étaient enfuis par les embrasures, s'apercevant que j'étais seul, et que la colonne de notre armée était encore loin, revinrent sur moi dans l'espérance de m'accabler avant qu'elle fût arrivée. Je n'eus que le temps de m'écrier : « À moi, grenadiers ! » et de m'adosser au mât, je couvris mon bras gauche de ce pavillon que je venais d'en arracher, et faisant la pirouette avec mon sabre, je me défendis seul contre cette troupe qui m'attaquait la baïonnette au bout du fusil ; enfin j'allais succomber, un grenadier s'était détaché pour me plonger la baïonnette dans le côté, lorsque Houradour, sergent du détachement que je commandais, qui avait entendu mon cri, fondit sur lui et, le perçant de coups, m'arracha au plus grand danger qui eût jamais encore menacé ma vie. À l'instant M. le comte d'Estaing parut avec sa colonne, tous les ennemis reprirent la fuite, et moi tenant Houradour d'une main, et de l'autre ce pavillon qui avait pensé me coûter si cher, je les présentai tous deux à M. d'Estaing, en lui racontant le péril dont je sortais et comment mon sergent m'en avait sauvé. M. d'Estaing sur-le-champ embrassa ce brave homme, et au nom du roi le fit officier. Ainsi se termina l'assaut, et l'on peut même dire la conquête de la Grenade. Nous étions maîtres de toutes les batteries du morne ; M. le comte d'Estaing les fit tourner contre la ville, ce qui la contraignit de se rendre à discrétion.

Entre le fort et la batterie était une maison de bois, appartenant au lord Macartney, dans laquelle se trouvait dans cet instant toute son argenterie avec une partie de ses bijoux. Mes grenadiers s'arrêtèrent pour la piller, et moi, croyant qu'ils me suivaient, je courus au fort, et de là au pavillon anglais, qui y flottait sur la batterie principale; j'en coupai la corde d'un coup de sabre, je l'amenai, le mis sous mon bras, et j'arborais le pavillon du roi à sa place, lorsque les Anglais, qui en me voyant paraître s'étaient enfuis par les embrasures, s'apercevant que j'étais seul, et que la colonne de notre armée était encore loin, revinrent sur moi dans l'espérance de m'accabler avant qu'elle fût arrivée. Je n'eus que le temps de m'écrier : « À moi, grenadiers ! » et de m'adosser au mât, je couvris mon bras gauche de ce pavillon que je venais d'en arracher, et faisant la pirouette avec mon sabre, je me défendis seul contre cette troupe qui m'attaquait la baïonnette au bout du fusil ; enfin j'allais succomber, un grenadier s'était détaché pour me plonger la baïonnette dans le côté, lorsque Houradour, sergent du détachement que je commandais, qui avait entendu mon cri, fondit sur lui et, le perçant de coups, m'arracha au plus grand danger qui eût jamais encore menacé ma vie. À l'instant M. le comte d'Estaing parut avec sa colonne, tous les ennemis reprirent la fuite, et moi tenant Houradour d'une main, et de l'autre ce pavillon qui avait pensé me coûter si cher, je les présentai tous deux à M. d'Estaing, en lui racontant le péril dont je sortais et comment mon sergent m'en avait sauvé. M. d'Estaing sur-le-champ embrassa ce brave homme, et au nom du roi le fit officier. Ainsi se termina l'assaut, et l'on peut même dire la conquête de la Grenade. Nous étions maîtres de toutes les batteries du morne ; M. le comte d'Estaing les fit tourner contre la ville, ce qui la contraignit de se rendre à discrétion.

Il n'en était pas du général qui nous commandait comme de ceux près de qui votre vie toute seule ne suffit pas, auxquels il faut absolument que quelque chose de particulier vous recommande, et qui, n'attachant leurs regards que sur les actions de leurs affidés, prodiguent à ce que ceux-ci font, de plus obscur les récompenses qu'ils dénient aux faits les plus éclatants des autres, et décourageraient pour jamais les subalternes qui ont le malheur de les suivre, si rien ne pouvait décourager un Français qui combat pour son roi et pour son pays. M. le comte d'Estaing publia hautement ce qu'il croyait, me devoir, avec des expressions si flatteuses, que cette bienséance qu'il faut garder lorsqu'on parle de soi me défend de les répéter ; il promit de solliciter pour moi la croix de Saint-Louis et un grade dans la marine, et en attendant, pour me témoigner, par tout ce qui dépendait, de lui, toute sa reconnaissance, il me créa capitaine de port de l'Île que je venais de l'aider à conquérir.

(Mémoires de l'Amiral Vence.)

Combat naval de la Grenade

Le surlendemain de la prise de Grenade, l'escadre anglaise parut. Un combat eut lieu entre elle et notre escadre. Il tourna à notre avantage.

Suffren, commandant le Fantasque, écrivit à ce sujet la lettre suivante :

À Madame d'Alais,

Au Fort Royal (le la Grenade, samedi '10 juillet 1779, à bord du Fantasque.

... Les deux escadres allaient à l'encontre l'une de l'autre. J'étais à la tête, de sorte que j'essuyai le premier feu de l'escadre anglaise, composée de vingt et un vaisseaux. Cela dura plus d'une heure et demie. L'escadre anglaise revira, de sorte que les deux lignes se trouvèrent à peu près parallèles. J'eus alors près d'une heure et demie d'intervalle, après quoi le combat recommença et dura près de deux heures et demie. Mon vaisseau a été fort maltraité, mais point en proportion du feu que j'ai essuyé. J'ai le cœur navré de la perte de mon second, le chevalier de Campredon, qui jouait si bien du piano-forte. J'ai eu trente-deux hommes tués et quarante-trois blessés, dont vingt grièvement.

D'Albert et mes neveux se portent bien. Le Sagittaire s'est très bien conduit. Je ne vous dis rien du Fantasque, mais ayant attaqué à un poste d'honneur qui lui était destiné et, pendant une heure et demie, essuyé le feu de vingt et un vaisseaux, les gens désintéressés en diront du bien, et ses ennemis, s'il en a, n'oseront pas en dire du mal.

Les Anglais avaient en mer un convoi de troupes dans l'espoir que l'escadre serait battue et l'armée prise et la Grenade sauvée. L'escadre anglaise est fort maltraitée, et si elle ne reçoit des renforts très considérables, elle ne se montrera plus.

Le général (d'Estaing) s'est conduit, par terre comme par mer, avec beaucoup de valeur. La victoire ne peut lui être disputée ; mais s'il avait été aussi marin que brave, nous n'aurions pas laissé échapper quatre vaisseaux anglais démâtés.

SUFFREN.

Combat de la "Surveillante" et du "Québec"

(1779)

Ces deux frégates partirent le même jour, l'une de Brest, l'autre de Portsmouth.

La Surveillante était commandée par M. du Couëdic, le Québec par le capitaine

Georges Farmer. Elles étaient absolument de même force en canons et en équipage.

LE 6 octobre, au milieu de la Manche, les deux frégates se découvrirent à la pointe du jour. Vers onze heures, étant à portée de canon, la Surveillante commença le feu. Le Québec n'envoya sa bordée que lorsqu'elle fut à demi portée de canon. Le combat s'engagea bientôt à portée de mitraille et de mousqueterie.

Les deux frégates, presque bord à bord, faisaient, avec une égale activité, un feu continuel de canons chargés à mitraille, de pierriers, de fusils et même de pistolets; car il y avait des moments où les refouloirs se touchaient.

C'est au plus fort des dangers que les braves, exaltés par leur courage, cherchent à se distinguer. Le soin du pavillon avait été confié au second pilote, appelé Le Mancq ; un boulet coupa la drisse du pavillon, qui tomba à l'eau ; un cri de joie se fait entendre à bord de l'ennemi : Le Mancq saisit un autre pavillon et monte aux haubans d'artimon ; il s'y tint avec son pavillon déployé, en criant « Vive le Roi ! » au milieu des boulets, des balles et de la mitraille dirigés contre lui ; il ne descendit que lorsqu'on eut rehissé le pavillon de poupe. Le bonheur est souvent le prix du grand courage. Ce pilote intrépide ne reçut aucune blessure pendant toute l'action.

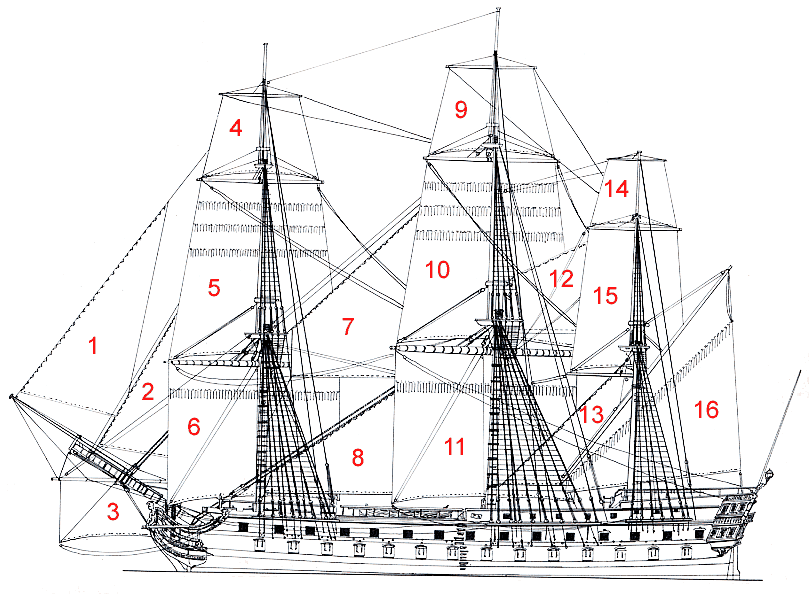

Après une heure et demie, le feu commençait à se ralentir également de part et d'autre, lorsque les trois-mâts de la Surveillante tombèrent à la fois, et, heureusement, en travers à bâbord ; de sorte que le côté de tribord, où on se battait, restait dégagé : il ne resta de la mâture que le beaupré avec son bout-dehors, d'où pendaient les focs et leurs gréements : le mât de pavillon ne fut pas touché.

Cinq minutes après le démâtement de la Surveillante, les trois-mâts du Québec tombèrent ensemble, mais, malheureusement, en arrière ; de sorte que les mâts, les manœuvres, les vergues et les voiles couvraient les passe-avants et le gaillard d'arrière. Leur chute tua et blessa beaucoup de monde ; et, la batterie ainsi engagée, le service des canons devint impossible.

M. du Couëdic, déjà blessé de deux balles à la tête, qui avaient effleuré le crâne, voulant profiter du désordre de l'ennemi, ordonna de lancer des grenades et d'aller à l'abordage : à l'instant où il venait de donner cet ordre, il reçut une balle dans le ventre ; et, malgré le sang qu'il perdait de ses trois blessures, il n'en continua pas moins à rester sur le pont et à donner ses ordres.

On s'armait, on se disposait pour l'abordage, lorsqu'on aperçut une épaisse fumée à bord de la frégate anglaise, et bientôt après les flammes parurent.

La frégate anglaise, en feu de l'avant à l'arrière, était un peu en avant et au vent de la frégate française, et si près, qu'on y sentait la chaleur des flammes. Pour empêcher que le Québec, en dérivant, n'abordât la Surveillante et n'y mît le feu, M. du Couëdic fit mettre en place les avirons de galère, qui étaient la seule ressource qui restait à défaut d'embarcations, pour faire reculer sa frégate en l'éloignant du Québec. Il était temps de faire cette manœuvre, à laquelle on fut heureusement aidé par quelques Anglais qui se sauvèrent à bord à la nage ; car le Québec, par l'effet du vent qui agissait sur les flammes comme sur des voiles, ayant fait une abatée sur bâbord, s'entraversa sous le beaupré de la Surveillante, qui, si elle n'eût reculé, aurait été infailliblement abordée par les porte-haubans de misaine, et, sans moyens pour se dégager, aurait brûlé avec la frégate anglaise.

Les focs et leurs gréements qui pendaient au bout-dehors de beaupré, ayant pris feu, les gardes de la marine avec des matelots se portèrent hardiment avec des haches pour couper tout ce qui était embrasé : ce travail était accompagné d'un grand danger ; car il fallait s'avancer au bout du beaupré, presque au-dessus de la frégate anglaise en feu, du bord de laquelle quelques canons échauffés partirent d'eux-mêmes, et envoyèrent boulets et mitraille à bord de la frégate française, qui se trouvait présenter le devant au travers du Québec ; plusieurs de ces mitrailles élongeant ainsi la Surveillante, quelques matelots en furent atteints, et entre autres un matelot anglais qui, déjà blessé à bord de sa frégate pendant le combat, venait de se sauver avec peine à la nage.

Le feu s'était déjà communiqué à la poulaine de la Surveillante, lorsqu'on vint avertir M. du Couëdic que l'eau gagnait dans la cale par les trous qu'avaient faits les boulets à la flottaison. Il fit gréer les pompes, dont deux seulement se trouvèrent en état d'agir ; il ordonna de clouer des plaques de bois aux ouvertures extérieures des trous des boulets à fleur d'eau ; mais ces bonnes dispositions, par la longueur de leur exécution et le peu de bras en état d'agir, obligés d'ailleurs de se partager entre le danger de brûler et celui de couler, produisirent peu d'effets dans le moment.

Le bruit du canon avait presque fait cesser le vent. La frégate anglaise s'avançait lentement. Aussitôt qu'elle eut dépassé le devant de la Surveillante, M. du Couëdic fit changer l'action des rames, qui jusqu'alors tendait à faire reculer la frégate : il les fit agir pour la faire avancer.

Les Anglais, dont le nombre augmentait, furent d'un puissant secours pour ce travail ; ils se portaient partout avec activité, intelligence, et obéissance pour l'exécution des ordres de M. du Couëdic, qu'ils considéraient et respectaient déjà comme leur chef.

Le Québec, continuant à marcher, passait à bâbord de la Surveillante, en l'élongeant à bord opposé, mais si près et si lentement que la chaleur de ses flammes faisait fumer et fondre le goudron des préceintes, et qu'il fallait jeter continuellement de l'eau sur le bord extérieur, pour l'empêcher de prendre feu.

Un instant le Québec s'arrêta et se rapprocha de la Surveillante. La crainte de voir ces deux bâtiments s'aborder et brûler ensemble causa un moment de frayeur général ; mais M. du Couëdic, avec son jugement toujours présent, s'aperçut que la cause de ce rapprochement si inattendu et si inquiétant était que le Québec se trouvait retenu par quelques débris de mâture encore attachés à la Surveillante par leurs gréements. Il les fit couper ; le Québec, ainsi dégagé, put continuer à s'éloigner.

L'horreur de cette position était encore augmentée par le spectacle déchirant et les cris de désespoir des malheureux Anglais qui, pour éviter les flammes, se tenaient quelque temps suspendus, par les manœuvres, en dehors de leur frégate, en appelant vainement un secours impossible à leur donner, et qui bientôt épuisés de fatigue, atteints par les flammes qui sortaient des sabords, et obligés par l'ardeur du feu de lâcher les cordages qu'ils tenaient, tombaient à l'eau et disparaissaient : plusieurs de ces infortunés furent assez forts et assez heureux pour gagner en nageant les débris qui flottaient entre les deux bâtiments, et sur lesquels M. du Couëdic faisait jeter des cordages, qui servaient à monter à bord ceux qui pouvaient les saisir : ce fut ainsi que quarante-trois Anglais parvinrent à être sauvés de l'incendie de leur frégate.

Vers cinq heures, le Québec sauta en l'air, et disparut en lançant ses débris enflammés, dont, plusieurs tombèrent à bord de la Surveillante, qui n'était éloignée du Québec que de quarante à cinquante toises. Ce ne fut pas sans risque de mettre le feu à bord qu'on parvînt à éteindre ces débris, ou à les rejeter brûlants à la mer.

Enfin, échappé au danger du feu, il fallait s'occuper du péril où l'on était encore de couler bas : la frégate avait déjà commencé à enfoncer par la quantité d'eau qui était entrée par les trous-à-l'eau mal bouchés ; la précipitation et d'autres services ayant empêché que les plaques extérieures fussent bien clouées, on avait été obligé de sortir les blessés de la cale, et de les placer sur le pont, pour ne pas les exposer à y être noyés. Un peu plus tard, le nombre de ces voies d'eau augmentant à mesure que la frégate eut calé davantage, il eût été impossible de l'empêcher de couler.

M. du Couëdic, surmontant la douleur de ses blessures et la faiblesse occasionnée par la perte de son sang, continuait de donner ses ordres.

Dans ses regards, toujours fermes et rassurants, l'équipage puisait son courage, sa confiance et son espérance. Il leur ordonna d'enfoncer les cloisons, de faire des puits, de former des chaînes, et de faire agir les deux seules pompes qui pouvaient servir. Tous se mirent à l'ouvrage, Français et Anglais, les blessés même ; bientôt le succès répondant à l'activité et au courage, on vit que l'eau n'augmentait plus ; l'espérance faisant place à la crainte, le travail se continua avec plus de force et d'ardeur, l'eau diminua ; et enfin la cale fut entièrement vidée; et les trous se trouvant au-dessus de la flottaison, on put travailler à clouer les plaques plus solidement et à les garnir d'étoupes pour empêcher l'eau de pénétrer. Tout danger étant cessé, M du Couëdic, dont: les forces étaient épuisées autant par l'effet de ses blessures que par les efforts qu'il avait faits sur lui-même pour maintenir le calme, la confiance et l'espérance parmi son équipage, au milieu des dangers si pressants auxquels il venait d'échapper, sentit que, sa présence n'étant plus nécessaire, il pouvait confier le détail du commandement à un de ses officiers. M. de la Bentinaye, son premier lieutenant, à qui on venait de faire l'amputation du bras droit, était hors d'état d'en être chargé. M. le chevalier de Lostanges, second officier, quoiqu'il eût eu un œil emporté, était remonté du poste des blessés sur le pont, au moment du démâtement ; mais, affaibli par le sang qu'il avait perdu et qu'il perdait encore, obligé de se retirer pour faire continuer son pansement, que son zèle avait fait interrompre, il pria M. du Couëdic de charger du commandement provisoire M. Dufresneau, officier auxiliaire, les autres ayant été tués ou blessés grièvement. M. du Couëdic nomma donc M. Dufresneau pour être chargé du commandement ; et l'honorant ainsi d'une confiance dont cet officier était digne, il lui enjoignit de prendre tous les moyens pour conduire la frégate dans le port le plus voisin.

Il lui recommanda les blessés et les Anglais, et se fit ensuite porter dans sa chambre. Tout l'équipage, alors réuni autour de lui, Français et Anglais, touchés de son état et de ses dernières paroles de bonté et d'humanité, gardant une attitude et un silence respectueux, faisant dans leur cœur des vœux pour son rétablissement, l'accompagnèrent de leurs regards, où se peignaient l'inquiétude et la reconnaissance.

Il était environ six heures lorsque, tout danger étant dissipé, le capitaine se retira; ainsi le combat et les inquiétudes qui l'avaient suivi avaient duré sept heures, pendant lesquelles Français et Anglais avaient lutté contre le triple danger du fer, du feu et de l'eau, avec une égale portion de gloire, puisque le combat, avec des pertes presque égales, n'avait cessé que par l'accident du feu, et que les quarante-trois Anglais avaient, par leur nombre, leur activité et leur zèle, tout autant contribué au salut de la frégate que les Français mêmes, réduits à une quantité de gens en état de travailler à peu près la même que celle des Anglais réfugiés....

Le 8 octobre, la Surveillante entra dans la rade de Brest, remorquée par des chaloupes. Il y avait dans la rade soixante-dix vaisseaux de ligne français et espagnols, un grand nombre de frégates, de corvettes et de bâtiments de transport ; tous s'étaient décorés de deux pavillons, l'un à la poupe et l'autre à la proue, en l'honneur de l'action brillante de M. du Couëdic. L'équipage de chaque vaisseau, près duquel passait la Surveillante, montait et garnissait les mâts, les vergues et les manœuvres, et la saluait de trois cris : Vive le Roi !

Vers midi, la frégate mouilla vis-à-vis l'entrée du port. Elle fut aussitôt entourée d'une foule de petits canots, chargés des habitants de la ville, empressés d'apprendre des nouvelles de leurs parents et amis; mais, pour éviter la confusion, ne pas fatiguer les blessés et ne pas gêner le service, on ne laissa monter à bord que les premières autorités. Le commandant de la marine, M. le conte Duchaffault, et celui de l'armée combinée, M. le comte d'Orvilliers, qui y étaient, arrivés aussitôt que la frégate entra dans la rade, furent seuls admis parler à M. du Couëdic, qui mettait autant de courage à souffrir avec résignation qu'il en avait déployé pour vaincre ces mêmes douleurs, lorsqu'il ne fallait songer qu'à se fortifier lui et son équipage contre les dangers de toute espèce, et trouver dans sa fermeté et sa présence d'esprit les ressources nécessaires pour en triompher.

Des étrangers, que la curiosité de voir une flotte si considérable avait attirés à Brest, demandèrent à monter à bord de la Surveillante; cette permission fut accordée à M. le duc de Fitz-James, à Mme la princesse d'Hénin, à Mme la duchesse de Lauzun et à M. Caze de la Bove, intendant de la province de Bretagne. On n'avait pas encore eu le temps de nettoyer le bâtiment et d'en faire disparaître les traces de sang et les restes épars des glorieuses victimes d'un combat aussi meurtrier. Le pont de la frégate ressemblait â un champ de bataille, après une vive mêlée ; il offrait un spectacle aussi intéressant pour la valeur militaire, que douloureux pour l'humanité: ce fut ce dernier sentiment que les dames éprouvèrent en montant à bord. Au premier moment, elles hésitèrent, et détournèrent les yeux de cet horrible spectacle auquel elles n'étaient point préparées ; mais bientôt, faisant effort sur elles-mêmes, surmontant ce premier mouvement d'une émotion si naturelle, et raffermies par l'expression de bonheur et de gloire répandue sur la physionomie des matelots, elles se rassurèrent, et se firent montrer toutes les parties fracassées du bâtiment, se faisant rendre compte de toutes les particularités du combat, et donnant de justes éloges aux matelots sur leur bonne et courageuse conduite. Une d'elles ayant dit à un de ces braves marins qu'on l'avait assurée que le pavillon anglais était cloué à son mât (que qui pourtant n'était pas vrai), le matelot lui répondit avec fierté :

« Madame, le nôtre était cloué par l'honneur dans le cœur de notre brave capitaine ». Ces dames eurent même le courage de visiter le poste des blessés, et de leur dire des paroles de consolation et d'encouragement ; elles leur laissèrent, en les quittant, des témoignages généreux de l'intérêt qu'ils leur avaient inspiré.

(Le Chevalier de Lostanges, officier à bord de la Surveillante.)

LETTRE DE SUFFREN SUR LE COMBAT

DE LA PRAYA.

DE LA PRAYA.

En 1781, le gouvernement de Louis XVI prit le parti d'opérer contre les Anglais dans la mer des Indes. Il mit sous les ordres de Suffren une division de cinq navires qui devait aller rejoindre à l'Île-de-France la division du chevalier d'Orves. En arrivant devant la Praya, aux îles du Cap-Vert, Suffren aperçut une division anglaise au mouillage. Il résolut de l'attaquer.

À Madame d'Alais,

À l'Île-de-France, le 5 décembre 1781.

ATTENDEZ-VOUS, ma chère et tendre amie, à être longtemps sans recevoir de mes nouvelles. Nous partons pour l'Inde ;  c'est une traversée de deux mois, et quand j'aurai l'occasion de vous écrire il faudra six mois pour que vous receviez mes lettres, sans compter les hasards de la mer si les bâtiments sont pris. J'entre dans ces détails pour vous tranquilliser d'avance. Ainsi, ce n'est que dans huit ou neuf mois que vous pourrez en attendre. Ma santé est très bonne, c'est l'essentiel. Quant à ma position, je suis en second dans une belle escadre. M. d'Orves, qui en est le chef, me fait beaucoup de caresses, mais comme il est si bon qu'il peut passer pour faible, la confiance qu'il me donne sera partagée par le public. Le peu d'espoir qu'il y a de faire quelque chose de bon avec de pareils caractères me fait désirer mon retour avec le plus grand empressement.

c'est une traversée de deux mois, et quand j'aurai l'occasion de vous écrire il faudra six mois pour que vous receviez mes lettres, sans compter les hasards de la mer si les bâtiments sont pris. J'entre dans ces détails pour vous tranquilliser d'avance. Ainsi, ce n'est que dans huit ou neuf mois que vous pourrez en attendre. Ma santé est très bonne, c'est l'essentiel. Quant à ma position, je suis en second dans une belle escadre. M. d'Orves, qui en est le chef, me fait beaucoup de caresses, mais comme il est si bon qu'il peut passer pour faible, la confiance qu'il me donne sera partagée par le public. Le peu d'espoir qu'il y a de faire quelque chose de bon avec de pareils caractères me fait désirer mon retour avec le plus grand empressement.

La Praya pouvait et devait m'immortaliser. J'ai manqué ou on m'a fait manquer une occasion unique. Avec mes cinq vaisseaux, je pouvais faire la paix et une paix glorieuse. Votre ami eût été digne de vous ; l'Europe l'eût célébré. Point du tout, ce combat est de ceux qui ne décident de rien, qui se perdent dans la foule. L'on est blâmé ou approuvé selon les affections, l'envie, le caprice ou le hasard. Le public d'ici m'a accueilli parfaitement, mais la jalousie des marins, qui sont ici depuis cinq ans sans avoir rien fait, ne m'a pas produit le même accueil. Je vous parle à cœur ouvert, ma chère amie. Ce pays-ci amollit; il y a une quantité de jolies femmes, une façon de vivre fort agréable. L'on y gagne de l'argent quand on commerce. Tout cela vaut mieux que faire la guerre. Aussi reste-t-on ici tant qu'on peut.

Notre campagne dans l'Inde peut être longue. Si on y a des succès, on doit n'en plus revenir : fuir surtout cette île qui ressemble beaucoup à l'île de Calypso. On aurait besoin d'un Mentor.

Notre escadre bien armée peut faire de grandes choses; il ne nous manquera que la tête et de la confiance, choses assez rares parmi nous. Si nous revenons de l'Inde sans rien faire, mon parti est pris de m'en aller plutôt que de rester six mois dans le port. Je sers pour faire la guerre et non pour faire ma cour aux femmes de l'Île-de-France. Adieu, ma chère amie, je vous embrasse de tout mon cœur. Hélas ! Quand pourrai-je être auprès de- vous et vivre tranquillement. J'acquiers pour faire des contes.

M. de Castries (le ministre de la Marine) m'a écrit sur la Praya une lettre aussi agréable qu'elle peut l'être sur une affaire qu'il ne connaît que par la relation anglaise.

SUFFREN.

Prise du vaisseau Anglais l'"Hannibal"

(JANVIER 1782)

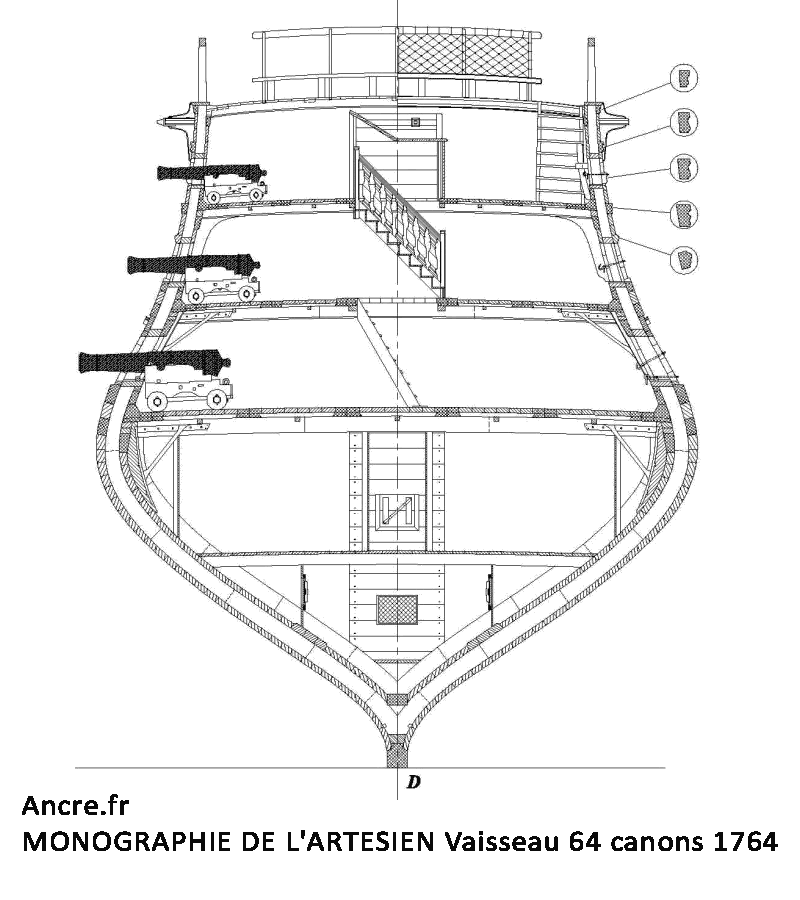

LA division de M. d'Orves quitta l'Isle de France le 7 décembre 1781. Elle était forte de onze vaisseaux de guerre. Dans le courant du mois de janvier suivant, elle rencontra un vaisseau que le général fit chasser immédiatement par le Héros, commandé par M. Suffren, et par l'Artésien.

M. Suffren tendit un piège à ce vaisseau. Dans l'affaire de la Praya, l'Artésien avait abordé un bâtiment de la compagnie anglaise des Indes, et s'était emparé des signaux de la compagnie. M. Suffren en était possesseur. Il fit ces signaux au bâtiment chassé, qui, sur cette apparence de bâtiments de sa nation, se laissa approcher : mais voyant que nos vaisseaux ne répondaient pas aux signaux particuliers qu'il fit, il aperçut le piège. Il fit toutes les manœuvres possibles pour s'évader ; mais les chasseurs se formèrent de manière à lui couper le chemin. Le Héros, dans un grain qui ne se fit pas sentir à l'autre vaisseau, l'approcha beaucoup. M. le Commandeur mit son pavillon de poupe et sa marque distinctive ; tous les vaisseaux l'arborèrent. Le vaisseau reconnu pour anglais envoya au Héros deux volées : celui-ci cargua sa grand'voile et attendit d'être plus près pour riposter. L'Anglais remit en route et donna une volée, à laquelle le Héros répondit vivement. L'Artésien, qui de loin tiraillait hors de portée, s'approcha, mais le vaisseau anglais s'était rendu au. Héros, après en avoir reçu trois ou quatre boulets qui avaient fait peu de dommage.

M. Suffren tendit un piège à ce vaisseau. Dans l'affaire de la Praya, l'Artésien avait abordé un bâtiment de la compagnie anglaise des Indes, et s'était emparé des signaux de la compagnie. M. Suffren en était possesseur. Il fit ces signaux au bâtiment chassé, qui, sur cette apparence de bâtiments de sa nation, se laissa approcher : mais voyant que nos vaisseaux ne répondaient pas aux signaux particuliers qu'il fit, il aperçut le piège. Il fit toutes les manœuvres possibles pour s'évader ; mais les chasseurs se formèrent de manière à lui couper le chemin. Le Héros, dans un grain qui ne se fit pas sentir à l'autre vaisseau, l'approcha beaucoup. M. le Commandeur mit son pavillon de poupe et sa marque distinctive ; tous les vaisseaux l'arborèrent. Le vaisseau reconnu pour anglais envoya au Héros deux volées : celui-ci cargua sa grand'voile et attendit d'être plus près pour riposter. L'Anglais remit en route et donna une volée, à laquelle le Héros répondit vivement. L'Artésien, qui de loin tiraillait hors de portée, s'approcha, mais le vaisseau anglais s'était rendu au. Héros, après en avoir reçu trois ou quatre boulets qui avaient fait peu de dommage.

C'était l'Hannibal, vaisseau de cinquante canons; ce ne fut que le lendemain au matin que ce vaisseau parut au milieu de l'escadre et ce ne fut que de ce moment que l'escadre le reconnut pour vaisseau de guerre.

Un début aussi heureux répandit la joie dans toute l'armée ; l'ardeur s'accrut encore par cette augmentation de forces et cette diminution pour les ennemis. On ne respirait qu'après le moment qui nous eût mis à même de nous mesurer avec l'escadre anglaise et d'obtenir des succès plus étendus.

(Le Capitaine Trublet, second du Flamand.)

Sanglante bataille des Saintes ou de la Dominique

(12 AVRIL 1782)

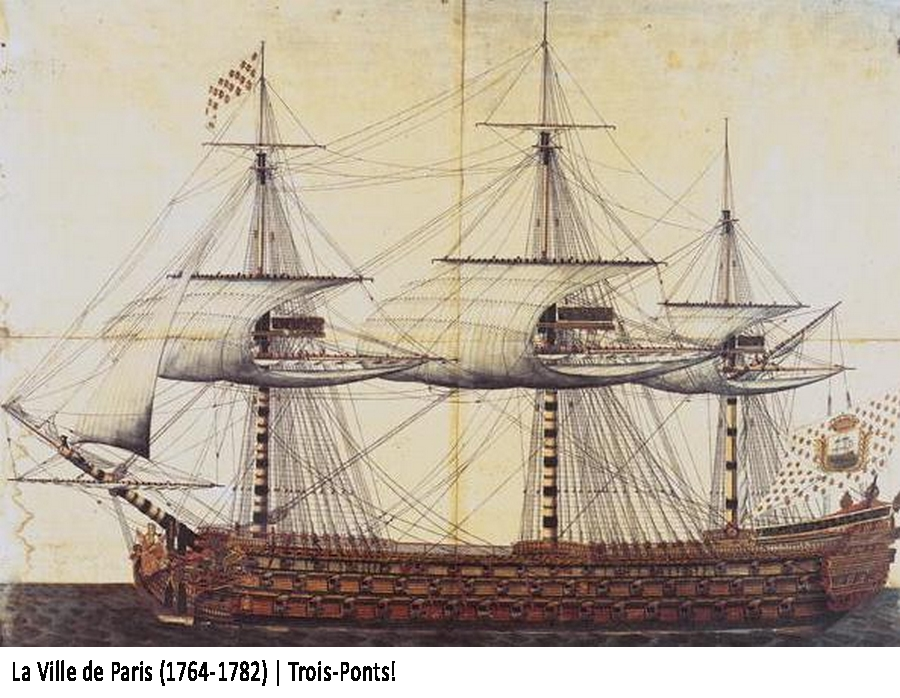

M. DE GRASSE réunissait sous son pavillon trente-trois vaisseaux de ligne et des troupes nombreuses de débarquement : il reçut des ministres l'ordre de se rendre à Saint-Domingue, où il trouverait l'armée navale d'Espagne et seize mille soldats espagnols. Ces forces combinées devaient opérer sans délai une descente à la Jamaïque.

L'amiral Rodney, avec trente-cinq vaisseaux, s'efforça d'empêcher cette jonction et rencontra l'armée française, le 9 avril 1782, près de la Dominique ; elle était suivie d'un nombreux convoi. L'amiral anglais s'avança rapidement pour s'en emparer, mais, après un vif combat, son avant-garde fut repoussée avec perte par l'avant-garde française.

M. de Grasse, ayant ainsi sauvé son convoi, continua sa route sans que Rodney qui le suivait pût le forcer à s'arrêter. Déjà il était près de la Guadeloupe et hors d'atteinte ; la jonction devenait certaine, une grave faute perdit tout. Le 12 avril, un vaisseau français, le Zélé, ayant, par une fausse manœuvre, abordé le vaisseau amiral la Ville de Paris, fut dégréé et, ne pouvant plus tenir le vent, tomba dans les eaux de l'armée anglaise.

Un courage trop bouillant et la crainte de perdre un vaisseau firent oublier à M. de Grasse que rien ne devait le détourner de son but principal, sa jonction avec l'armée espagnole. Il courut sur les Anglais et parvint à dégager le Zélé. Mais dès lors, la bataille devenue inévitable commença. M. de Grasse se tenait au centre de la ligne ; M. de Vaudreuil commandait notre avant-garde et Bougainville notre arrière-garde. Jamais la mer n'avait été le théâtre d'un combat plus important entre deux armées navales plus nombreuses. Le sceptre de l'Océan disputé par l'Angleterre et par la France était le prix offert au vainqueur.

Un courage trop bouillant et la crainte de perdre un vaisseau firent oublier à M. de Grasse que rien ne devait le détourner de son but principal, sa jonction avec l'armée espagnole. Il courut sur les Anglais et parvint à dégager le Zélé. Mais dès lors, la bataille devenue inévitable commença. M. de Grasse se tenait au centre de la ligne ; M. de Vaudreuil commandait notre avant-garde et Bougainville notre arrière-garde. Jamais la mer n'avait été le théâtre d'un combat plus important entre deux armées navales plus nombreuses. Le sceptre de l'Océan disputé par l'Angleterre et par la France était le prix offert au vainqueur.

La lutte fut longue et terrible. Des deux côtés un égal courage était dirigé par une égale habileté ; pendant la plus grande partie de la journée, toutes les tentatives de Rodney pour forcer notre ligne furent inutiles : déjà la fortune semblait se déclarer pour nous, lorsque tout à coup le vent changea. L'avant-garde française se trouvait alors près des côtes d'une île dont les mornes assez élevées la mettaient à l'abri de ce vent nouveau. Le calme l'empêcha de continuer ses manœuvres et d'obéir aux signaux que lui faisait l'amiral.

Rodney profite promptement de cet accident, il coupe notre ligne et y jette le désordre. Alors chacun de nos vaisseaux se trouve à la fois engagé avec plusieurs vaisseaux ennemis ; vainement la vaillance opiniâtre de nos marins lutte contre le nombre et contre le sort ; deux de nos vaisseaux s'enfoncent dans la mer ; d'autres, totalement démâtés et inutilement remorqués par des frégates, tombent au pouvoir de l'ennemi ; la Ville de Paris, foudroyée durant plusieurs heures par trois vaisseaux anglais, était rasée comme un ponton ; de tout son équipage, l'amiral seul et deux officiers restaient encore debout sans blessure ; enfin, ne pouvant plus opposer de résistance, M. de Grasse se rendit.

Cette défaite livra cinq de nos vaisseaux aux Anglais; ils y perdirent mille hommes ; trois mille Français périrent. La flotte anglaise, quoique victorieuse, avait été si maltraitée qu'elle ne put, après le combat, ni tenter aucune conquête, ni faire aucune opération importante, ni même s'opposer à la retraite du comte de Vaudreuil, qui ramena dans nos ports une armée navale encore composée de vingt-cinq vaisseaux.

Mais si la défaite de M. de Grasse ne fut suivie d'aucune autre perte pour nous, son funeste résultat fut cependant de nous enlever cette supériorité maritime que nous avions un moment arrachée à notre éternelle rivale.

Cette défaite livra cinq de nos vaisseaux aux Anglais; ils y perdirent mille hommes ; trois mille Français périrent. La flotte anglaise, quoique victorieuse, avait été si maltraitée qu'elle ne put, après le combat, ni tenter aucune conquête, ni faire aucune opération importante, ni même s'opposer à la retraite du comte de Vaudreuil, qui ramena dans nos ports une armée navale encore composée de vingt-cinq vaisseaux.

Mais si la défaite de M. de Grasse ne fut suivie d'aucune autre perte pour nous, son funeste résultat fut cependant de nous enlever cette supériorité maritime que nous avions un moment arrachée à notre éternelle rivale.

Le peuple anglais se montra, dans cette circonstance, plus juste appréciateur des faits que la nation française : à Paris, on accabla l'amiral vaincu d'épigrammes, de satires et d'outrages ; à Londres, on plaignit son malheur, on admira son héroïque courage et, soit justice, soit orgueil, on lui rendit des hommages peut-être exagérés.

(Mémoires du Comte de Ségur.)

Épisode de la bataille des Saintes

À TROIS heures et demie, voyant qu'une partie si importante de l'armée du roi, au lieu d'exécuter mon signal de former la ligne, continuait à courir vent arrière ; qu'il était plus instant que jamais de faire front à l'ennemi, j'espérais obtenir de l'armée du roi qu'elle tiendrait le vent. Je me flattais qu'alors ceux qui croyaient sans doute l'affaire désespérée se convaincraient par leurs propres yeux de la facilité d'empêcher le César, l'Ardent et l'Hector d'être coupés et de donner à la Ville de Paris, malgré son dégréement presque absolu, le temps de se rallier. Je comptais aussi par ce mouvement en imposer aux ennemis et ralentir leur poursuite, car ils n'observaient presque plus d'ordre, croyant sans doute qu'ils n'avaient plus à se défendre. Je fis donc le signal que je viens d'indiquer. Mais le César avait été obligé de se rendre.

Cependant l'Hector et l'Ardent touchaient au moment d'être coupés : ils demandaient du secours par leurs signaux. La seconde escadre faisait d'autant plus d'efforts pour dégager la Ville de Paris qu'elle lui voyait faire tous ceux dont ce vaisseau était alors capable pour arriver jusqu'à elle, mais le reste de l'armée ne faisait pas moins vent arrière.

La seconde escadre, s'apercevant qu'elle allait avoir affaire à toute l'armée ennemie, voyant qu'elle abandonnait la poursuite du surplus de l'armée du roi pour se réunir contre elle, reconnut l'impossibilité de dégager à elle seule la Ville de Paris, déjà jointe et prise en flanc par quelques vaisseaux et attaquée de l'arrière par plusieurs autres. Cette escadre cessa ses efforts en ma faveur et peu après je fus entouré de partout. Mon malheur me parut inévitable, d'autant plus que ma chaloupe et mes canots avaient été percés de part en part en plusieurs endroits dans le cours du combat et qu'il m'était impossible de transporter mon pavillon sur un autre vaisseau.

Je continuais seul le combat pour satisfaire à mon honneur, à celui du vaisseau où le sort me fixait et pour occuper les vaisseaux ennemis qui auraient pu inquiéter la retraite de l'escadre qui m'avait si dignement secouru ; mais que pouvaient le nom et les cent canons de mon vaisseau contre dix autres qui le foudroyaient par plus de quatre cents, tous à la fois en ne lui prêtant qu'un seul côté. Privée de tous ses agrès, regréé sous le feu des ennemis et toujours dégréé, ses mâts percés, vacillants, ses voiles criblées en lambeaux, ses vergues coupées, ses équipages sans avoir pris aucune nourriture depuis le point du jour jusqu'à la nuit close, la Ville de Paris pouvait se rendre sans honte et sans reproche, et je voulus la défendre encore; mais, obligé de tenir sous les sabords ouverts pour faire feu de bâbord, de tribord et de l'arrière, mes gargousses s'épuisèrent; je ne pus ensuite faire charger, mes canons qu'à la cuillerée, à la seule lueur de mes fanaux, et j'eus la douleur de ne pouvoir jamais les garder allumés à cause de la fumée et de la double commotion. Alors, ne pouvant plus tirer un seul coup, condamné par dix vaisseaux qui, ne me prêtant qu'un côté, pouvaient se servir de leurs fanaux, canonné d'assez près pour perdre beaucoup de monde et en même temps d'assez loin pour ne pas pouvoir faire usage de ma mousqueterie, il fallut me rendre. J'étais réduit à un tel état que les ennemis, le 13 au matin, pour amener le pavillon de commandement, furent obligés de couper les mâts, de crainte en y montant d'être entraînés dans la mer ou écrasés par leur chute. Enfin mon vaisseau était si peu en état de leur échapper qu'ils ont été forcés de le remorquer depuis le champ de bataille jusqu'à la Jamaïque.

Je doute que l'histoire offre l'exemple d'un combat aussi long et aussi vif, d'une défense aussi opiniâtre. Il ne me restait d'autres moyens de ne pas rendre la Ville de Paris que celui de la faire sauter en l'air ; mais l'ordonnance de la marine ne m'en faisait pas un devoir, comme celle de la défense des places de guerre n'en fait pas un au gouverneur d'une citadelle de s'ensevelir sous ses ruines avec sa garnison. Je n'ai pas craint la mort, je l'ai vue de sang-froid et d'assez près, pendant onze heures et demie; je n'avais pas le droit de la donner au reste de mon brave équipage. Il aurait pu me désobéir sans crime, ainsi je chassai de moi cette idée barbare. J'étais bien assez malheureux sans me rendre coupable par le sentiment d'une fausse gloire.

(Mémoires de l'Amiral de Grasse .)

Conduite de deux officiers au Combat de Negapatnam

(6 JUILLET 1782)

À la mort du chevalier d'Orves, Suffren devint commandant en chef de l'escadre de la mer des Indes. Il continua aussitôt la guerre avec toute l'ardeur qui était dans son caractère. Il poursuivit vigoureusement la flotte anglaise, commandée par l'amiral Hughes. Son génie nous valut de beaux succès qui auraient pu se changer en victoires éclatantes s'il avait été secondé par de meilleurs capitaines. Voici un épisode d'un des combats livrés par lui.

LE vaisseau le Sévère, commandé par M. ***, s'était trouvé chauffé assez vivement par deux vaisseaux ennemis, qui, par une disposition de manœuvre de ce vaisseau, réunirent leurs feux sur lui ; le sien nous parut constamment bien répondre. La rencontre que la Bellone, alors commandée par M. ***, avait faite sous le cap de Bonne-Espérance, quelques traites particulières rendaient suspecte la valeur de ce capitaine, mais dans cette campagne sa faiblesse était restée concentrée dans son vaisseau, assez prudent pour en laisser la conduite, dans les occasions critiques, à ses officiers. Son vaisseau avait généralement bien fait : il se bornait dans les quarts d'heure difficiles à témoigner trop sensiblement combien la nature pâlissait chez lui ; mais, dans cette occasion, il se trouva livré à lui-même, les deux officiers qui devaient rester auprès de lui ayant disparu, l'un ayant la jambe emportée, le second était au poste des blessés.

Cet homme faible, se voyant chauffé si vertement, perdit la tête à un tel point que, sans faire réflexion sur la honte et l'opprobre dont il se couvrait et qui rejaillissait sur la nation, en présence de l'escadre française, il voulut se rendre à l'ennemi ; il ordonna d'amener le pavillon.

Deux volontaires auxquels il en donna l'ordre refusèrent de l'exécuter, et, placés entre une désobéissance formelle et leur répugnance à se prêter à une pareille lâcheté, ces braves jeunes gens prirent le parti de se soustraire à la présence du capitaine ; mais celui-ci trouva dans l'équipage des hommes plus complaisants ou plutôt assez lâches pour lui obéir. On prétend même que, dans l'intervalle, le capitaine demandait, par des signes non équivoques, quartier au vaisseau qui le combattait.

À cette nouvelle parvenue dans les batteries, les officiers s'assemblent ; l'indignation préside à leur délibération : un d'eux se détache, M. Dieu (que ne puis-je recommander le nom de ce brave homme à la postérité ! Le combat suivant nous l'enleva), cet officier fait au capitaine les représentations les plus vives. Il essaie de lui faire honte de sa lâcheté ; il lui déclare qu'il est le maître de son pavillon qui, entre ses mains, n'est qu'une guenille (ce fut son expression) ; mais qu'ils ne veulent point partager l'opprobre dont il cherche à les couvrir ; que leur intention n'est point de se rendre à l'ennemi ; il achève par l'assurer que, secondés de l'équipage qui partage leurs sentiments, ils vont continuer le feu. Ce capitaine, vaincu peut-être par ces raisons, ou plutôt voyant qu'il n'est plus le maître de son vaisseau, que la bravoure de ses officiers va l'exposer aux mêmes dangers auxquels il voulait se soustraire en y sacrifiant son honneur, promet qu'il va rétablir le pavillon. Le feu suspendu pendant quelque temps recommence avec une nouvelle ardeur : malheureusement le Sultan en panne mettait son canot à la mer pour amariner le Sévère, il fut salué par des boulées réitérées qui, le prenant en poupe, firent un affreux ravage et forcèrent ce vaisseau à éventer et à tenir le vent.

Ainsi la bravoure des officiers de ce vaisseau se trouvant en opposition avec la lâcheté du capitaine, il résulta que ce vaisseau n'avait paru se rendre que pour tourner contre l'ennemi les motifs d'humanité qui l'avaient déterminé à lui faire quartier. Ce procédé serait sans doute affreux, s'il n'était pas le résultat d'une autre combinaison qui laisse le capitaine seul entaché aux yeux des deux nations.

On s'était bien aperçu dans l'escadre que le pavillon n'était plus arboré à bord du Sévère, mais on présumait qu'emporté par quelque boulet ennemi on n'y faisait pas attention à bord de ce vaisseau, ou que, trop occupé, on négligeait de le rétablir. Quelques-uns remarquaient néanmoins que rien n'indiquait qu'il eût pu être enlevé par l'effet d'un boulet; mais ceux-là même, eussent-ils soupçonné la vérité, se seraient abstenus de manifester leurs soupçons.

Ce ne fut qu'après être mouillé à Gondelour que l'escadre fut instruite des particularités de cette infamie, dont M. de Suffren fut véritablement atterré. M. ***, interrogé par le général, chercha à se justifier par des raisons aussi faibles que sa conduite. Il fut incontinent suspendu de ses fonctions et renvoyé à l'Île-de-France. Sa fuite de cette colonie sur un bâtiment étranger pourra seule le sauver de l'échafaud où il devait payer de sa tête l'opprobre dont il avait couvert la nation française.

(Relation du Capitaine Trublet, second du Flamand.)

Il suffit de consulter la "Toile" ... une courte recherche pour le vaiseau: la "Sévère" - 1782 ...  [ici] ensuite cherchez le vaiseau La Sévère, et une fois dans le texte, cliquez sur

[ici] ensuite cherchez le vaiseau La Sévère, et une fois dans le texte, cliquez sur

"Étienne-François de Cillart de Villeneuve" ...

Combat de Trinquemalé.

(3 SEPTEMBRE 1782)

Le récit qu'on va lire d'un des combats de Suffren montrera quelle grande âme animait ce chef de nos flottes; mais il dévoilera en même temps quelle était la faiblesse des capitaines qui servaient sous ses ordres.

DÈS que la Bellone, envoyée en reconnaissance, eut fait savoir que l'escadre anglaise n'était composée que de treize vaisseaux de guerre (et au combat il ne s'en trouva que douze en ligne), le général fit l'ordre de former la ligne et peu après celui d'arriver.

L'arrière-garde était fort en désordre, l'avant-garde mieux formée. Nous suivions l'escadre anglaise. Il n'y avait que le centre composé de cinq vaisseaux qui fussent assez proches pour se former et combattre.

À onze heures et demie, le général indiqua qu'il voulait porter ses efforts sur l'arrière-garde. Ce fut dans ce moment qu'un coup de canon tiré à bord du général pour appuyer les signaux dont le vaisseau était couvert fut pris dans les batteries pour le commencement du combat. Les bordées partirent. L'Illustre qui suivait envoya la sienne et successivement les autres vaisseaux. L'ennemi riposta : toutes ces premières volées ne produisirent aucun effet ni de part ni d'autre.

M. de Suffren, au désespoir d'un engagement entamé, son escadre si mal disposée, multipliait les signaux à toute l'escadre, à chaque division, à chaque vaisseau.

Notre ligne continuait à être sans ordre, peu de vaisseaux pouvaient combattre, la plupart trop au vent, entre autres l'Annibal, qui tirait entre les mâts des vaisseaux de notre ligne. En vain le général tenait son signal d'arriver à portée de pistolet; enfin, à quatre heures il fit celui de virer vent devant sur l'ennemi qui était à l'autre bord. La faiblesse du vent s'opposait à ce que ce mouvement s'exécutât avec précision et promptitude. Enfin tous les vaisseaux l'exécutèrent, excepté le Héros et l'Illustre qui, déjà dégréés, ne purent réussir à changer leurs amures : ils restèrent seuls exposés au feu de l'ennemi. En vain le général répétait les signaux à l'escadre de venir à son secours ; pour comble de malheur, le gros de notre escadre se trouva presque en calme, ou du moins avec un vent si faible que ce ne fut que presque à la fin du combat qu'elle put rallier le général.

L'escadre anglaise, au contraire, jouissait d'un vent assez frais pour pouvoir évoluer ; elle écrasait le Héros et l'Illustre, contre lesquels elle réunissait son feu. Il était même à craindre que nos deux vaisseaux se fussent trouvés enveloppés et en danger d'être enlevés. Mais l'Artésien, dont la légèreté secondait l'ardeur du capitaine qui le commandait, se porta par le travers de l'avant-garde ennemie, combattit lui seul les trois premiers vaisseaux, les tint en respect, et força même deux de s'enfuir. L'Illustre faisait signal aux frégates (le venir le tirer du feu ; la faiblesse du vent s'opposait à ce qu'elles secondassent son désir.

Enfin le général, au désespoir, se croyant abandonné de son escadre, voulait s'ensevelir sous les ruines de son vaisseau. Son équipage enragé faisait un feu terrible ; il perdit son grand mât, celui de perroquet de fougue et son petit mât de hune ; il resta avec son mât de misaine.

Aux cris de joie que M. de Suffren entendit à bord d'un des vaisseaux ennemis qui le combattaient, il aperçut son pavillon et sa marque de distinction abattus : « Des pavillons ! s'écria-t-il ; qu'on apporte tous les pavillons blancs, qu'on en mette tout à l'entour du vaisseau! » On voyait ce brave homme, furieux de l'abandon qu'il présumait de la part de ceux qui devaient le seconder, ne vouloir plus survivre à une pareille lâcheté, et voler au-devant des boulets ennemis ; mais le Génie de la France veillait à sa conservation, le couvrait, si je puis m'exprimer ainsi, de son égide, et le réservait pour des succès qui devaient le dédommager et le consoler de cette espèce d'échec.

Enfin les vaisseaux dispersés parvinrent à se réunir et se trouvèrent à portée de couvrir les deux vaisseaux et de combattre l'ennemi ; mais la nuit était venue, et fit cesser le combat. L'ennemi prit la bordée du nord-ouest ; on vit ses feux jusqu'à deux heures après minuit. Telle fut l'issue d'un combat dont tout semblait nous promettre un plus heureux succès.

La supériorité du nombre, l'ardeur dans les équipages, accrue par la prise de Trinquemalé ; la confiance dans l'intrépidité du chef, dans cette nouvelle conquête, ajoutait encore à l'idée qu'on s'en était formée; la consternation marquée de la part de l'escadre anglaise, témoin de la perte que sa nation venait d'éprouver, étaient autant de garants que ce combat serait suivi d'une victoire complète. Mais que nos espérances furent cruellement déçues ! On ne pouvait le lendemain jeter les yeux sur le Héros et l'Illustre sans éprouver les sentiments les plus douloureux. La perte dans les autres vaisseaux, et le mal qu'ils éprouvèrent étaient presque nuls ; mais l'un et l'autre étaient affreux à bord des deux autres vaisseaux. Le Héros, comme je l'ai dit, resta avec son seul mât de misaine ; l'Illustre avait perdu son mât de perroquet de fougue et celui de grand-hunier dans le combat ; peu après, le grand mât tomba....

(Relation du Capitaine Trublet, second du Flamand.)

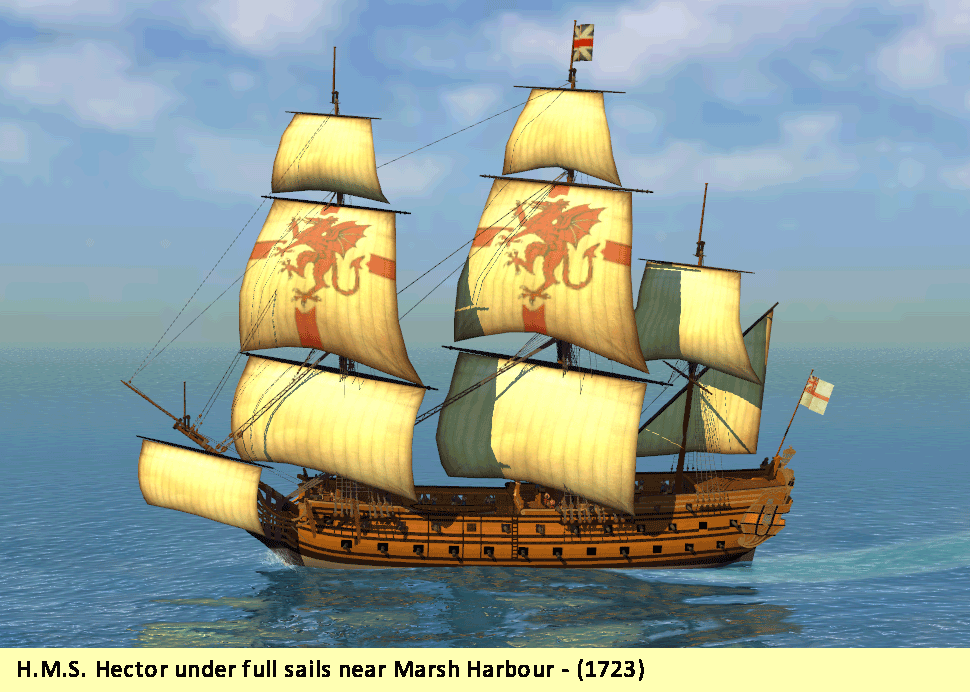

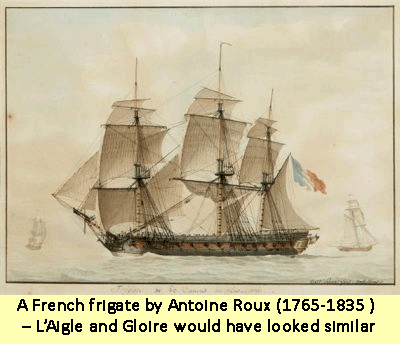

Combat de la "Gloire" et de l' "Aigle"

contre l' "Hector"

contre l' "Hector"

(SEPTEMBRE 1182)

Les frégates l'Aigle et la Gloire allaient de conserve en Amérique pour y porter des troupes de renfort. M. de la Touche, commandant l'Aigle, était le chef de l'expédition.

Nous étions à la hauteur des Bermudes, lorsqu'au milieu de la nuit du 4 au 5 septembre, l'officier de quart nous avertit qu'au travers de l'obscurité il apercevait un bâtiment qui arrivait sur nous et qui déjà se trouvait très proche.

Aussitôt on sonna le branle-bas à bord de la Gloire, nous nous levâmes, nous nous armâmes précipitamment ; en moins de trois minutes les hamacs, les meubles s'enlevèrent, les cloisons sautèrent, les batteries se nettoyèrent ; chacun courut à son poste. Tout fut prêt en cas de combat. Cette diligence, en effet, était très nécessaire. L'obscurité était si épaisse qu'on ne distingua bien ce bâtiment qu'au moment où il fut à portée de fusil de nous.

Cependant le navire tira pour nous héler un coup de canon à boulet; il était déjà trop tard pour profiter de l'avantage du vent et pour nous éloigner; d'ailleurs le navire inconnu étant alors par notre travers, nous ne nous occupâmes qu'à répondre par des coups de canon à celui qu'on nous avait tiré ! Dans le même temps, l'Aigle, s'apercevant que nous ne le suivions pas, tira cinq coups de canon qui étaient le signal convenu pour le ralliement. Dans ce moment le bâtiment qui nous approchait ayant illuminé une de ses batteries, nous vîmes clairement que c'était une frégate.

Notre commandant M. de Vallongue se trouvait dans une position très critique : en n'obéissant pas à l'ordre de ralliement, il courait risque d'être accusé d'avoir méconnu par jalousie l'autorité de M. de la Touche, son chef ; mais, pour exécuter cet ordre, il fallait présenter l'arrière au bâtiment qui nous avait hélés et s'exposer au feu de toute sa batterie.

Cependant M. de Vallongue se décida à obéir, en disant que cet acte de soumission pourrait nous coûter cher. En effet, après avoir viré de bord, nous eûmes à peine présenté la poupe à l'ennemi, que nous reçûmes toute sa bordée de l'arrière à l'avant, ce qui nous causa de grandes pertes.

Rien n'était plus pressé que de sortir d'une si mauvaise position. C'est ce que nous limes avec beaucoup de célérité, grâce à un officier de la marine marchande, M. Gaudeau, qui servait de lieutenant à notre bord. Voyant que M. de Vallongue était embarrassé et hésitait, il commanda une manœuvre qui nous fit arriver tout plat sur l'arrière, et alors nous lui rendîmes la bordée qu'il nous avait lancée, et avec tant de bonheur que nous vîmes quelques instants le feu à son bord.

Rien n'était plus pressé que de sortir d'une si mauvaise position. C'est ce que nous limes avec beaucoup de célérité, grâce à un officier de la marine marchande, M. Gaudeau, qui servait de lieutenant à notre bord. Voyant que M. de Vallongue était embarrassé et hésitait, il commanda une manœuvre qui nous fit arriver tout plat sur l'arrière, et alors nous lui rendîmes la bordée qu'il nous avait lancée, et avec tant de bonheur que nous vîmes quelques instants le feu à son bord.

Dès que le navire eut reçu notre gaillarde réponse, il vira aussi sur tribord de manière que nous nous trouvâmes bord à bord, courant dans la même direction et à une portée de pistolet. Le feu continua ; mais alors l'ennemi ayant démasqué sa seconde batterie, nous vîmes que nous avions affaire à un bâtiment de soixante-quatorze canons : c'était l'Hector, pris sur nous dans la défaite de M. de Grasse. Auprès de ce vaisseau, en vérité, notre petite frégate ne paraissait qu'un frêle esquif ; déjà ses boulets de trente-six nous perçaient de bord en bord. M. de Vallongue, croyant sa perte infaillible, voulut au moins s'honorer par une téméraire intrépidité; avec un porte-voix il cria au capitaine du vaisseau qu'avant de continuer à s'égorger il fallait savoir si l'on était ami ou ennemi. En conséquence il demanda si le vaisseau était anglais ou français, et le capitaine de l'Hector ayant répondu qu'il était anglais, M. de Vallongue lui cria audacieusement : Strike your colour; amenez votre pavillon I — Yes, yes, I'll do; oui, oui, répondit ironiquement le capitaine, je vais le faire, et une terrible bordée compléta sa réponse. Nous ripostâmes et l'affaire continua vivement.

Dès le commencement du combat, l'Aigle arriva vent arrière sur nous, mais lentement à cause du peu de vent ; de sorte qu'avant sa jonction nous avions soutenu trois quarts d'heure le feu ennemi. Dès que nous vîmes arriver cette frégate, nous lui fîmes place, et nous nous éloignâmes pour tâcher de réparer les dommages des boulets ennemis, qui nous faisaient faire eau en plusieurs endroits. L'Aigle combattit à son tour vaillamment et de si près que les canonniers des deux bords se battaient à coups de refouloir. Une vergue du vaisseau s'accrocha à une vergue de la frégate et dans cet instant le baron de Vioménil ainsi que les officiers qui étaient avec lui crièrent à l'abordage avec tant d'audace et d'ardeur que le capitaine ennemi coupa les câbles qui l'attachaient à l'Aigle.

L'Aigle, étant dégagé, fit feu si heureusement qu'un de ses boulets de vingt-quatre brisa le gouvernail de l'Hector. Dès ce moment l'Aigle, s'étant placé à une plus grande distance, continua à le canonner dans sa hanche. Pendant ce temps, revenant au combat et ayant passé par le travers de l'Hector et reçu sa bordée, comme nous vîmes qu'il ne pouvait plus manœuvrer, nous nous postâmes en arrière de lui et nous le canonnâmes à notre aise de la poupe à la proue, tandis qu'il ne pouvait plus nous répondre que par deux petits canons de retraite.

Ainsi favorisés par le sort, nous espérions nous rendre maîtres de l'Hector ; mais au point du jour, ayant vu à l'horizon beaucoup de voiles, nous déployâmes toutes les nôtres et nous nous éloignâmes. Nous sûmes depuis que l'Hector, accueilli par une tempête, avait coulé bas quelque temps après.

Ce combat est cité comme un des plus glorieux pour le pavillon français. M. de la Touche fut comblé d'éloges et M. de Vallongue reçut le brevet de capitaine de vaisseau. La perte des deux frégates consistait en trente ou quarante tués et environ cent blessés. La Gloire était assez endommagée et faisait eau, la pompe jouait souvent ; mais heureusement le reste de notre navigation fut court.

Il est impossible de montrer plus d'ardeur, de courage et de discipline que n'en déployèrent nos équipages dans ce combat. Tous les officiers de terre qui se trouvaient à bord contribuèrent par leurs discours et leur exemple à soutenir et à enflammer le courage des canonniers et des matelots dans les moments les plus périlleux de cette affaire. Au milieu de cette confusion de feux et d'obscurité, de silence et de cris, d'agitation des vagues, de l'éclat tonnant des coups de canon, du sifflement des balles de fusils tirés des hunes, des plaintes des blessés, du bruit que faisaient en tombant les vagues, les cordages, les poulies brisées, on retrouvait encore toute la gaieté française.

Alexandre de Lameth et moi, nous étions debout sur le banc de quart, au moment du plus grand feu de l'ennemi. Près de nous se trouvait le baron de Montesquieu : depuis quelque temps nous nous amusions à le plaisanter relativement au mot de « liaisons dangereuses » qu'il nous avait entendu prononcer, et, malgré toutes ses questions et ses instances, nous n'avions jamais voulu lui expliquer que c'était le titre d'un roman nouveau, alors fort à la mode en France.

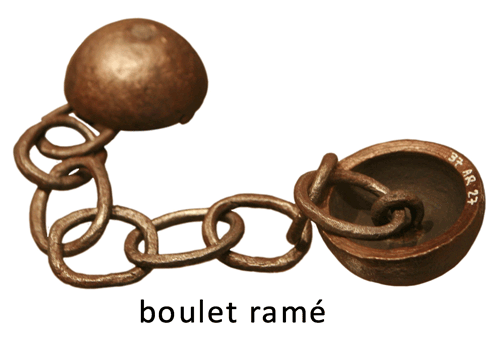

Dans le moment où nous étions tous en groupe, une bordée de l'Hector lança sur nous un boulet ramé : on sait que cet instrument meurtrier se compose de deux boulets joints par une barre de fer. Ce boulet ramé vint avec violence briser une partie du banc de quart. Le comte de Loménie, qui était alors à côté de Montesquieu, le lui montrant, lui dit froidement : « Tu veux savoir ce que c'est que « les liaisons dangereuses »? Eh bien! regarde, les voilà! »

Dans le moment où nous étions tous en groupe, une bordée de l'Hector lança sur nous un boulet ramé : on sait que cet instrument meurtrier se compose de deux boulets joints par une barre de fer. Ce boulet ramé vint avec violence briser une partie du banc de quart. Le comte de Loménie, qui était alors à côté de Montesquieu, le lui montrant, lui dit froidement : « Tu veux savoir ce que c'est que « les liaisons dangereuses »? Eh bien! regarde, les voilà! »

(Mémoires du Comte de Ségur.)

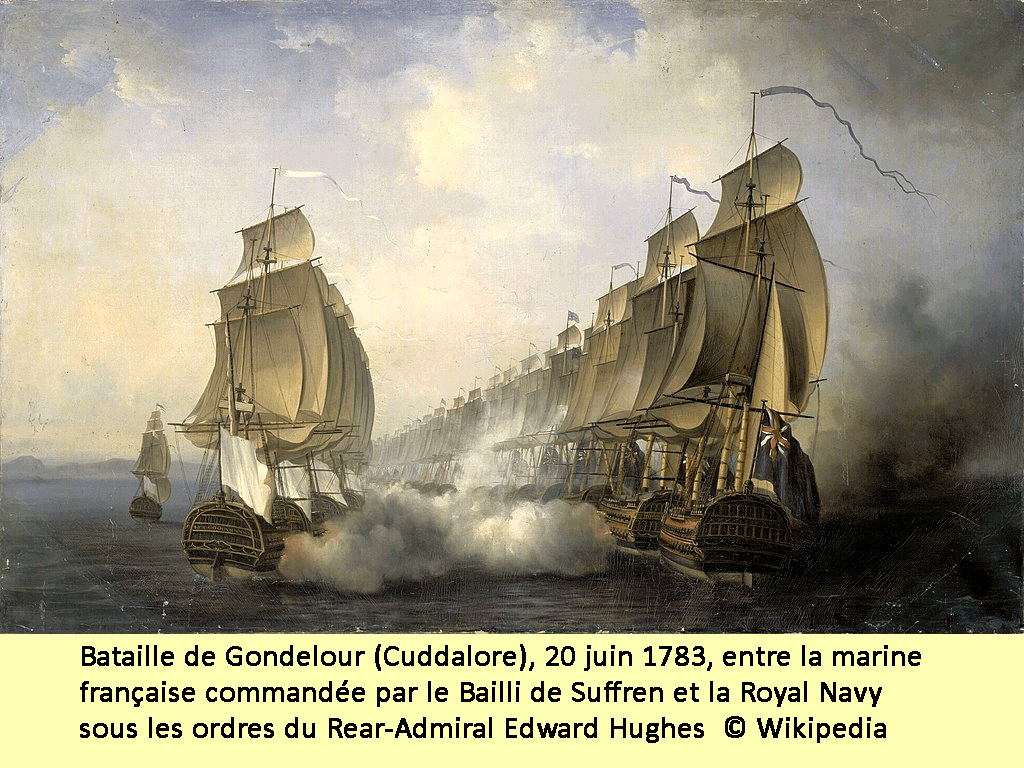

Bataille navale de Gondelour

(20 JUIN 1785)

En juin 1783, Suffren apprit que le corps expéditionnaire qui combattait dans l'Inde avec M. de Bussy à sa tête était sur le point d'être enfermé dans Gondelour entre l'armée anglaise et l'escadre de l'amiral Hughes. Avec quinze mauvais vaisseaux, il s'élança contre les dix-huit vaisseaux anglais sortant de l'arsenal de Bombay.

LE 20 enfin, la brise d'ouest régnait toujours, et donnait le vent à notre escadre ; elle se trouva plus près de l'ennemi que les jours précédents. Le Bailli de Suffren passa à bord de sa frégate, fit former la ligne de bataille, et laissa arriver sur l'ennemi. À une heure après midi, la distance des deux armées était telle, que l'amiral anglais ne pouvait plus éviter le combat, à moins de s'abandonner à une fuite d'autant plus honteuse que la supériorité du nombre devait lui assurer l'avantage sur notre escadre ; mais il savait qu'elle était commandée par un Suffren. L'intrépidité de celui-ci, si elle était secondée, lui en imposait sans doute. L'ennemi fit quantité de virements de bord, temps que notre escadre avait employé à l'approcher, en courant vent arrière.

La ligne anglaise se forma dans l'ordre renversé, en prenant la bordée du large. Si la précision de la manœuvre des Français ne fut pas telle qu'on pouvait le désirer, on y apercevait du moins cette bonne volonté, ce désir de bien faire, que le général avait regretté quelquefois de n'avoir pas rencontré.

Le vaisseau le Flamand, lourd et difficile à évoluer, se trouvait au vent de la ligne qui était déjà en panne. M. Salvert, qui le commandait, prit le parti d'arriver vent arrière, pour se ménager, en revenant au vent, la facilité de reprendre son poste. Cette belle manœuvre, qui le porta presque dans la ligne ennemie au moment où l'on n'attendait plus que le signal du combat, parut hardie, et fut justement admirée, comme la seule qui pouvait le rétablir dans sa ligne. Pourquoi faut-il que ce capitaine laissât un autre en recueillir le fruit ? Une pluie de fer qui tomba à bord de son vaisseau, ayant essuyé la première bordée de deux vaisseaux dirigés contre le sien, l'enleva, et fit un ravage affreux à bord de ce bâtiment.

On était presque à la portée de fusil lorsque le combat s'engagea. Le signal en avait été fait de part et d'autre en même temps. Le Bailli de Suffren à bord de sa frégate, veillant à tout, parcourait sa ligne, tenant le signal d'approcher l'ennemi à portée de pistolet, donnant ses ordres à tous les vaisseaux. Mais, convenons-en à la gloire de tous et d'un chacun, il n'eut pas d'occasion de stimuler l'ardeur de ses vaisseaux ; tous combattaient vaillamment, surtout l'avant-garde, qui soutint le plus grand effort de l'ennemi.

On continua à combattre vaillamment de part et d'autre ; mais le feu des Français parut toujours plus vif et mieux servi, et forçait de temps en temps l'ennemi à faire de fortes arrivées; mais nous le serrions, le tenant toujours à demi-portée de fusil.

La Consolante veillait aux mouvements de l'arrière-garde ennemie, pour la tenir en respect; et pour empêcher que quelques-uns de leurs vaisseaux n'essayassent à nous doubler au vent ; mais aucun ne parut même en faire la démonstration.

Il était entré dans les calculs de l'amiral anglais de ne se laisser approcher et de ne commencer le combat qu'au moment où le soleil serait assez avancé dans sa course pour ne permettre qu'un engagement de peu de durée. (Il était trois heures et demie lorsque le signal de combat avait été arboré de part et d'autre.) Mais à voir l'ardeur dont nos équipages étaient animés, la manœuvre de l'ennemi qui pliait sans cesse, on peut assurer, sans présomption, que deux heures encore de jour, et la journée eût été infiniment glorieuse pour la France. La nuit put à peine séparer les deux escadres ; la nôtre ne cessait de porter sur l'ennemi, malgré le signal de retraite qui avait été arboré au soleil couchant. Nos canonniers épiaient la lueur des feux qu'ils pouvaient apercevoir à bord des vaisseaux anglais pour diriger leurs pièces : on avait de la peine à les arracher des batteries pour se porter à la manœuvre.

Aucun des vaisseaux de l'une ou l'autre escadre ne parut cependant avoir éprouvé de dégréement considérable. Le vaisseau le Flamand fut le plus maltraité ; il perdit, outre son capitaine, plus de cent hommes.

L'amiral anglais montra ses feux les premières heures de la nuit, mais ensuite ils disparurent. Les frégates françaises parcoururent notre escadre, en donnant l'ordre de se tenir prêts à recommencer le lendemain. Les équipages, épuisés de fatigues, étant en branle-bas depuis six jours, travaillèrent néanmoins avec zèle à se réparer, bien persuadés que le combat recommencerait dès que le jour paraîtrait.

Les courants firent tellement dériver les vaisseaux, qu'au jour ils se trouvèrent sous le vent de Pondichéry. M. de Suffren fit mouiller l'escadre, pour ne pas s'écarter de Gondelour, qu'il couvait en quelque sorte, et pour empêcher Sir Edouard Hughes d'en approcher ; mais le combat de la veille en avait ôté l'envie à celui-ci. Le Coventri signala à midi l'ennemi au sud-est, c'est-à-dire au large ; M. de Suffren l'attendit vainement.

Le jour paraissait à peine le 22, qu'il nous fit apercevoir les Anglais faisant route au nord-nord-ouest, sans ordre. L'amiral anglais s'attendait peu à nous rencontrer là et à se trouver sous notre écoute; cependant, dès qu'il fit assez jour pour distinguer notre escadre mouillée près de terre, il tint le vent, s'imaginant sans doute en imposer par cette manœuvre. Plusieurs de ses vaisseaux dégréés travaillaient à se regréer ; lui-même avait dépassé son grand mât de hune. M. de Suffren fit aussitôt signal d'appareiller, et successivement celui de former la ligne de combat, et d'arriver sur l'ennemi. Chacun témoigna la meilleure volonté dans l'exécution ; mais l'amiral anglais, loin de seconder de bonne grâce le désir que témoignait M. de Suffren de renouveler le combat, laissait toujours arriver. La supériorité de la marche de ses vaisseaux ne laissait aucun espoir au général français de pouvoir l'atteindre ; il nous eût conduits jusque sous les forts de Madras, où il se retirait, avant de pouvoir le joindre. M. de Suffren, jugeant cette poursuite inutile, et ne voulant pas se laisser entraîner sous le vent et perdre de vue Gondelour, fit tenir le vent à son escadre et fit route pour cette rade.

Ainsi, quoique ce combat n'eût rien en lui-même de décisif, M. de Suffren obtint tout l'avantage qu'il s'était proposé, en osant venir braver un ennemi plus fort que lui; mais son ambition ne se bornait pas `au stérile honneur du champ de bataille, dont il était resté maître. Il réussissait, il est vrai, à faire lever le blocus de Gondelour par mer; il privait les assiégeants du secours que leur fournissait leur escadre, soit en munitions, soit en les alimentant par le moyen des bâtiments de transport : c'était beaucoup, sans doute; mais il voulait plus, il voulait sauver l'armée. Il projeta de délivrer totalement la place, et de forcer l'ennemi à lever le siège ; en conséquence, il vint montrer son pavillon triomphant à Gondelour, et au camp de l'armée anglaise.

Cette apparition, qui assurait la retraite de l'ennemi, parut comme un prodige : la joie, l'ivresse se communiquent dans tous les esprits. Les yeux, fatigués depuis longtemps de la perspective du pavillon ennemi, ne se lassent point de contempler le pavillon français, auquel la valeur de M. de Suffren donnait tant d'éclat. On oublie presque que l'ennemi est sous les murs de la place, et qu'elle peut être emportée : on accourt sur le rivage, on s'impatiente de ne pas voir descendre M. de Suffren. Il paraît enfin : les acclamations, les transports de la joie la plus expansive l'accueillent, et retentissent sans doute jusqu'au camp des ennemis.

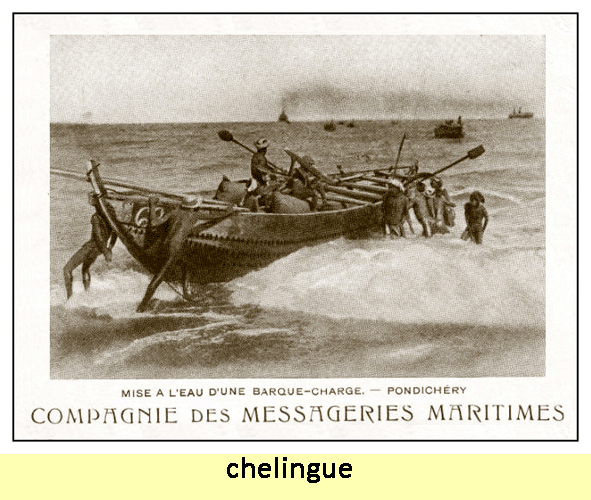

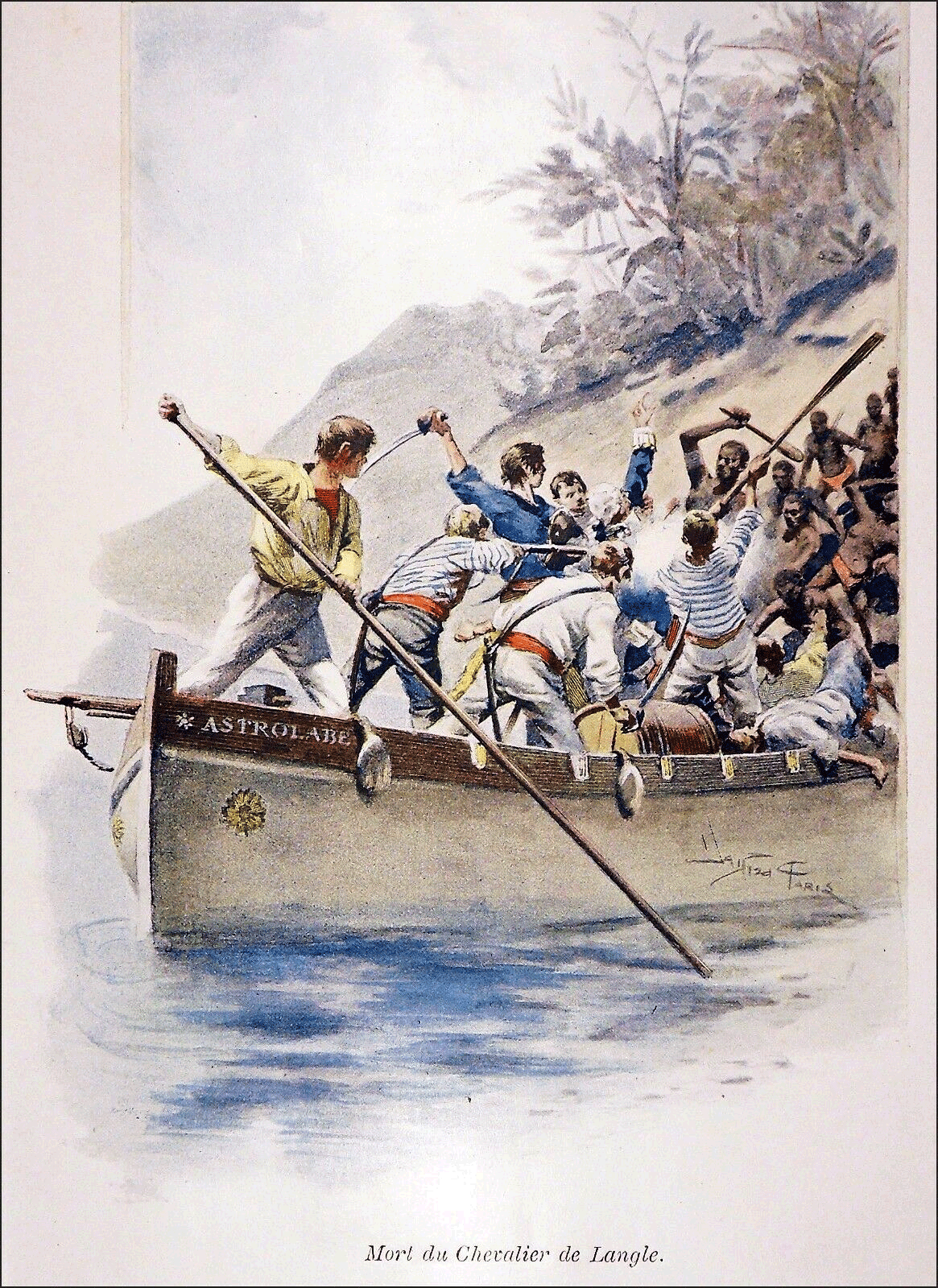

Chacun veut mettre la main pour monter sur le rivage la chelingue qui l'a apporté : le soldat veut ravir aux noirs chargés de cet emploi l'honneur de le porter dans son palanquin; M. de Suffren s'y oppose. Quelle pompe triomphale fut plus digne de son âme grande et sensible, que le respect de ces cœurs reconnaissants pour le service signalé qu'il leur rendait, que ces transports d'allégresse qui l'accompagnent dans sa marche! Oh ! ce moment, le plus beau sans doute de sa vie, fut et la récompense de sa persévérante valeur, et le dédommagement de toutes les contrariétés qu'il avait éprouvées. Enfin, déposé sur la place où M. Bussy l'attendait à la tête de son état-major : Voilà notre sauveur, dit ce général, en prenant M. de Suffren par la main, et le présentant à tous les officiers de l'armée.

Chacun veut mettre la main pour monter sur le rivage la chelingue qui l'a apporté : le soldat veut ravir aux noirs chargés de cet emploi l'honneur de le porter dans son palanquin; M. de Suffren s'y oppose. Quelle pompe triomphale fut plus digne de son âme grande et sensible, que le respect de ces cœurs reconnaissants pour le service signalé qu'il leur rendait, que ces transports d'allégresse qui l'accompagnent dans sa marche! Oh ! ce moment, le plus beau sans doute de sa vie, fut et la récompense de sa persévérante valeur, et le dédommagement de toutes les contrariétés qu'il avait éprouvées. Enfin, déposé sur la place où M. Bussy l'attendait à la tête de son état-major : Voilà notre sauveur, dit ce général, en prenant M. de Suffren par la main, et le présentant à tous les officiers de l'armée.

(Le Capitaine Trublet, second du Flamand.)

Caractère de Suffren d'après ses lettres

À Madame d'Alais.

Nantes, 11 février 1781.

JE partis jeudi de Versailles. On ne voyait pas M. de Castries (ministre de la Marine) : je lui écrivis; il m'envoya chercher pour me prier à diner; j'y fus, nous causâmes longtemps. Il m'a témoigné le plus grand désir de m'employer agréablement, et, comme il est vrai, je ne doute pas qu'il le fasse s'il le peut.... Il vient de faire deux chefs d'escadre, un qui était taré, l'autre qui n'a commandé que par intérim deux fois et pour faire deux grosses sottises. On l'a avancé pour lui ôter son vaisseau et le laisser à terre. Je ne voudrais pas d'avancement à ce prix. Mais il est assez plaisant qu'on gagne plus à n'être bon à rien qu'à être bon à quelque chose.

comme il est vrai, je ne doute pas qu'il le fasse s'il le peut.... Il vient de faire deux chefs d'escadre, un qui était taré, l'autre qui n'a commandé que par intérim deux fois et pour faire deux grosses sottises. On l'a avancé pour lui ôter son vaisseau et le laisser à terre. Je ne voudrais pas d'avancement à ce prix. Mais il est assez plaisant qu'on gagne plus à n'être bon à rien qu'à être bon à quelque chose.

JE partis jeudi de Versailles. On ne voyait pas M. de Castries (ministre de la Marine) : je lui écrivis; il m'envoya chercher pour me prier à diner; j'y fus, nous causâmes longtemps. Il m'a témoigné le plus grand désir de m'employer agréablement, et,

comme il est vrai, je ne doute pas qu'il le fasse s'il le peut.... Il vient de faire deux chefs d'escadre, un qui était taré, l'autre qui n'a commandé que par intérim deux fois et pour faire deux grosses sottises. On l'a avancé pour lui ôter son vaisseau et le laisser à terre. Je ne voudrais pas d'avancement à ce prix. Mais il est assez plaisant qu'on gagne plus à n'être bon à rien qu'à être bon à quelque chose.

comme il est vrai, je ne doute pas qu'il le fasse s'il le peut.... Il vient de faire deux chefs d'escadre, un qui était taré, l'autre qui n'a commandé que par intérim deux fois et pour faire deux grosses sottises. On l'a avancé pour lui ôter son vaisseau et le laisser à terre. Je ne voudrais pas d'avancement à ce prix. Mais il est assez plaisant qu'on gagne plus à n'être bon à rien qu'à être bon à quelque chose.À la même.

18 mars 1781