Gloires et Souvenirs Maritimes

1789-1799

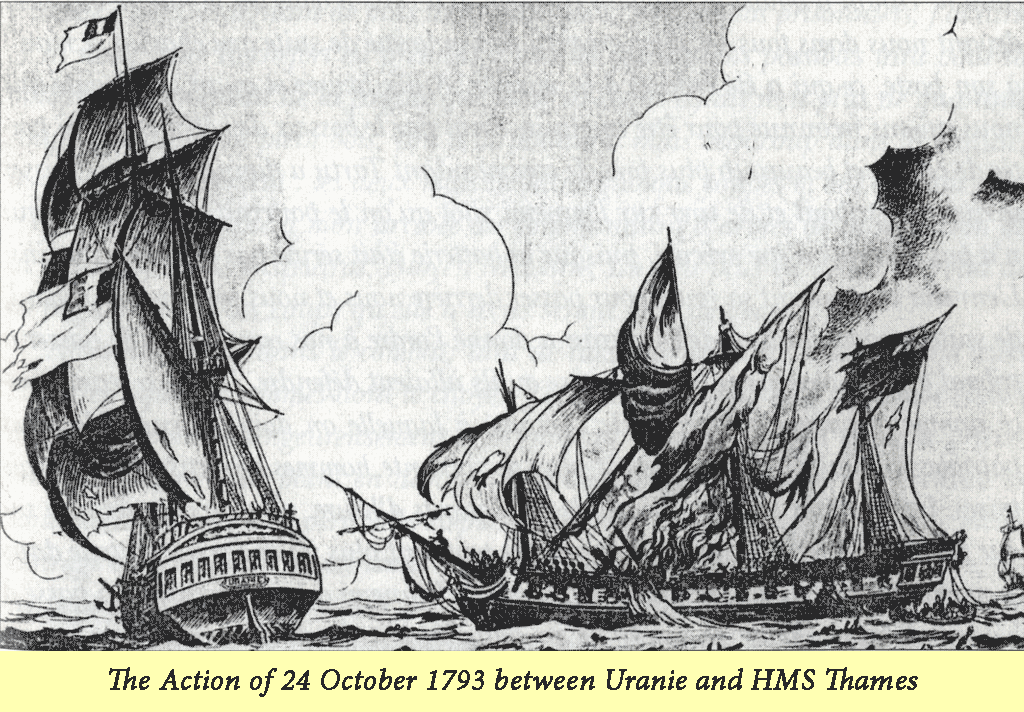

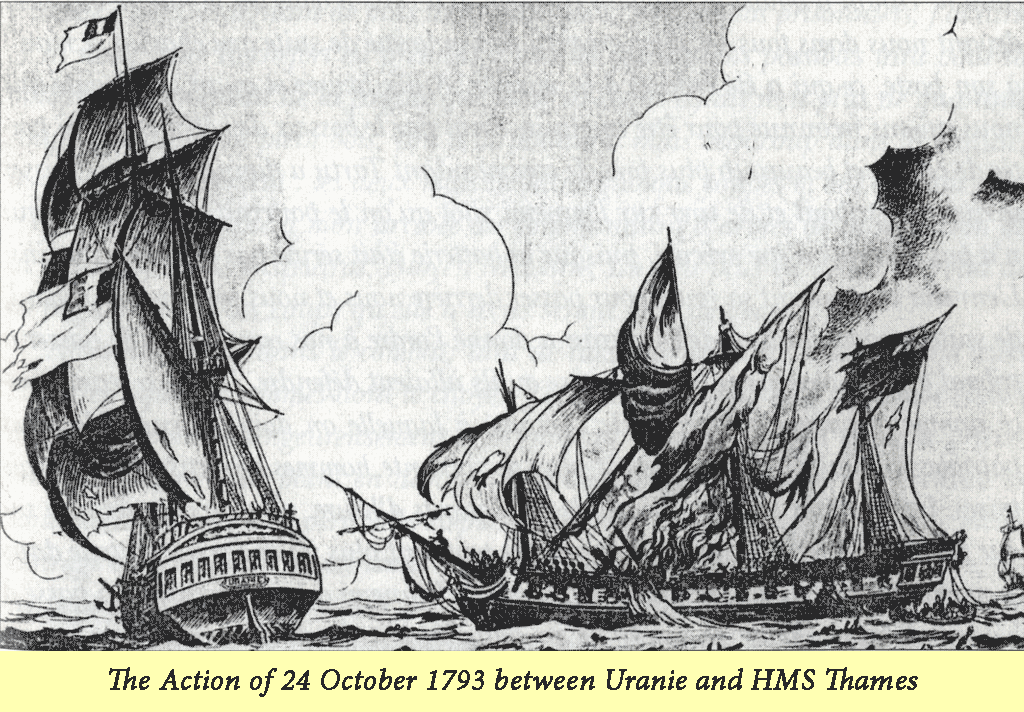

L' "Uranie", Capitaine Tartu

(24 OCTOBRE 1793)

La guerre fut déclarée à l'Angleterre le 1er février 1793. Elle commença par des combats isolés. Le récit qu'on va lire signalera un des épisodes de cette lutte terrible qui devait rester presque ininterrompue pendant tant d'années. Il donnera en même temps un échantillon du style des officiers appelés sur les vaisseaux de la République pour remplacer les officiers de l'ancienne marine royale, qui avaient suivi le courant de l'émigration.

En rade de l'île d'Aix, le 27 octobre 1793,

l'an II de la République.

Citoyen Ministre,

ARRIVÉ hier sur cette rade, je n'ai pu, par beaucoup de circonstances, vous en prévenir plus tôt qu'aujourd'hui, et je m'en acquitte à l'instant où je suis un peu débarrassé de mes opérations, pour vous aviser que la frégate l'Uranie, que j'ai l'honneur de commander depuis le 24 du courant, a fait tout le mal possible aux Espagnols et Anglais, dans la croisière du 28 septembre au jour que j'en ai été chef par la mort du brave et trop malheureux Tartu, son commandant, qui a eu la cuisse coupée dans notre engagement du 24 avec une frégate anglaise de quarante-quatre canons. Ce brave républicain est mort de sa blessure huit heures après et a emporté avec lui les regrets de tous les citoyens de l'Uranie....

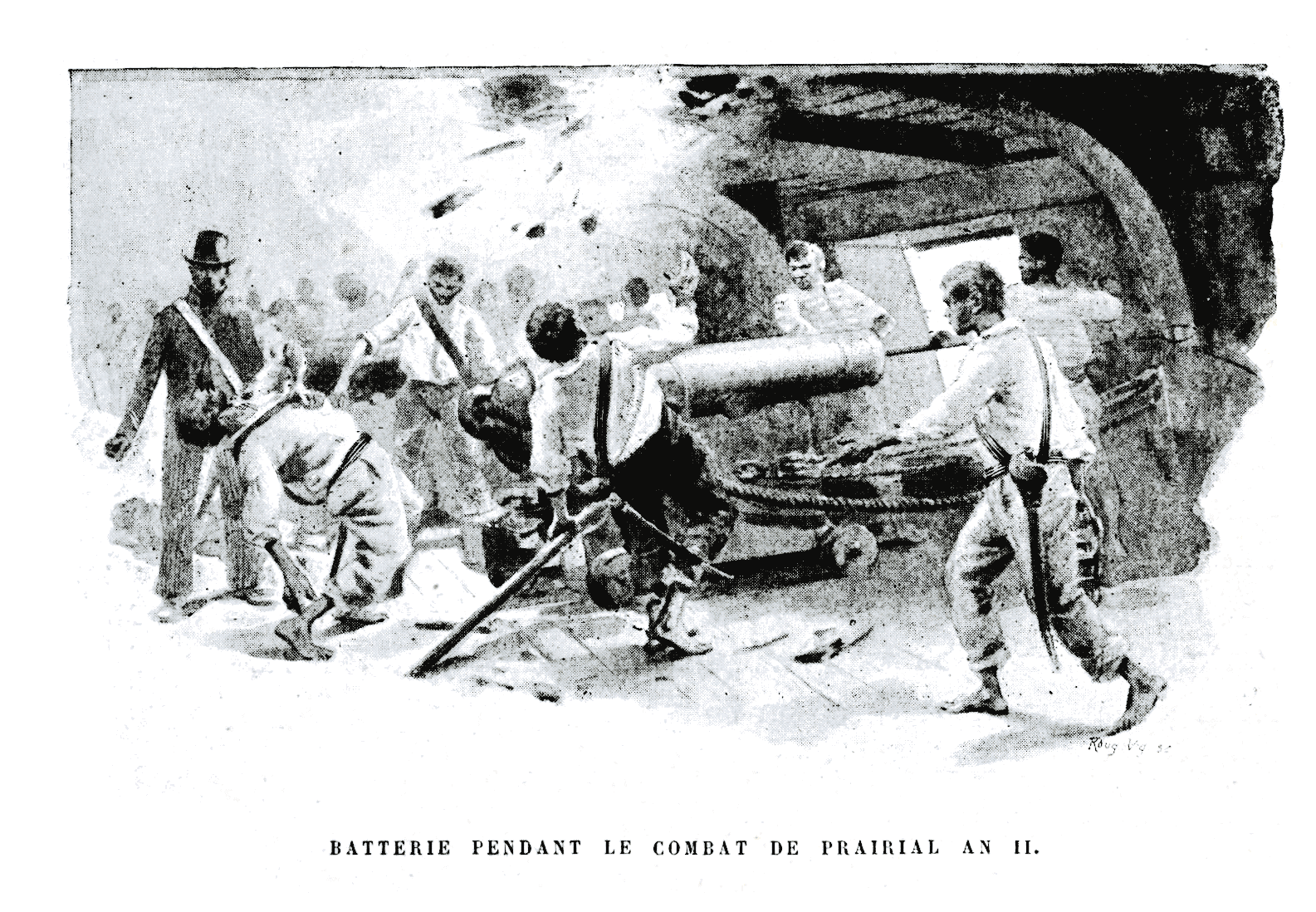

Le capitaine Tartu, après avoir fait assurer d'un coup de canon à boulet le pavillon tricolore, n'a cessé d'observer le navire qui était devant nous dans tous ses mouvements, et a ordonné de suite que chacun se rendit à son poste, ce qui a été exécuté à la minute. À dix heures un quart la frégate, que nous avions très bien reconnue pour être anglaise, étant par le bossoir de bâbord à demi-portée de canon et même beaucoup plus près, le commandant Tartu a donné l'ordre de laisser arriver sur tribord et de tirer sur l'ennemi sitôt qu'on pourrait le découvrir, ce qui n'a pas manqué d'être exécuté, puisque la batterie était servie par des Républicains.

L'ennemi continuant sa route pour passer derrière nous et nous prendre par tribord, de suite le commandant de l'Uranie a donné ordre à nos canonniers de passer à tribord en leur observant la belle cause qu'ils allaient défendre. Le feu a recommencé comme auparavant avec toute l'activité à laquelle on doit s'attendre de vrais patriotes, quoiqu'il nous manquât plus de soixante hommes, répartis sur nos trois prises.

Enfin, après un feu roulant de trois quarts d'heure, nous avons très bien vu que tout le côté de bâbord de l'ennemi était écrasé. Ne pouvant plus jouir de cette batterie dans ce moment (nous avions les amures à tribord), l'ennemi a laissé arriver et a passé à bâbord de nous, pour se servir de sa batterie de tribord qui n'était pas encore endommagée; nous l'avons laissé passer en arrivant pour lui présenter le côté, et dans cette position nous lui avons lâché toute la bordée, au même instant nous avons vu tomber sa vergue du grand hunier son mât coupé par le milieu, ainsi que ses balancines de grande vergue. Nous avons toujours continué le feu avec la même activité ; une demi-heure après son petit hunier et son perroquet de fougue sont tombés à leur tour. Nous avons continué de tirer à boulets ronds ramés et mitraille, et trois quarts d'heure après nous nous sommes aperçus que toutes les pompes jouaient à bord de la frégate anglaise et que le sang coulait de tous ses dalots.

Elle ne tirait plus qu'à de longs intervalles. Dans le même moment, un boulet nous est venu par le travers du banc de quart qui a coupé un mousse en deux et coupé la jambe un peu en dessous du genou au brave capitaine Tartu, tué un timonier et blessé un autre petit mousse. J'ai quitté alors le gaillard d'avant où j'étais pour aller derrière prendre le commandement de la frégate et continuer le combat.

Le capitaine, ayant été transporté au poste des chirurgiens, m'a fait appeler et nous a conseillé d'abandonner le feu et de faire route au port le plus près ; tous les citoyens de l'Uranie, d'une voix unanime, ont approuvé l'avis du capitaine, vu que dans le combat la frégate anglaise, toute dégréée qu'elle était, nous amenait toujours dans la partie de l'E.-N.-E. où on avait aperçu deux bâtiments. En conséquence, voyant l'impossibilité de pouvoir amariner cette frégate par la trop grande quantité de prisonniers que nous avions à bord de l'Uranie, n'ayant plus que pour trois ou quatre jours de vivres, craignant de plus une révolte de la part de nos prisonniers, j'ai dirigé la route pour Rochefort en prenant toutes les précautions possibles tant pour la mâture et le gréement de la frégate que pour sa coque, ayant reçu plus de quarante coups de canon en plein bois, peu à la flottaison, mais beaucoup dans la mâture les voiles et le gréement; les deux mâts de hune, quoique coupés, m'ont conduit ici.

J'ai rendu compte à mon arrivée ici au commandant d'armes de la situation de la frégate. Je vous instruirai, citoyen Ministre, un peu plus en détail de l'état de la frégate quand les coups qu'elle a reçus seront hors de l'eau.

Nous avons eu dans le combat, tant de tués que de morts à la suite de leurs blessures, quatre hommes, dont le citoyen Tartu est du nombre ; il reste sept blessés, dont trois le sont dangereusement et à l'hôpital ; les quatre autres, quoique grièvement blessés, ne sont point en danger.

Tout l'équipage en général de l'Uranie se sont montrés comme de véritables républicains dans ce combat, tous avec le même courage ont combattu les ennemis de leur patrie. J'en ai été à mon particulier on ne peut plus satisfait et je suis assuré que si l'Uranie n'avait pas eu à son bord deux cent soixante et quelque prisonniers et plus de soixante hommes de moins, dispersés sur trois prises, la frégate anglaise était enlevée à la troisième volée, parce que le brave Tartu aurait tenté l'abordage et à coup sûr je l'eusse secondé.

Je vous prie, citoyen, de recommander à la Convention les enfants et la veuve de ce brave officier qui a sacrifié sa vie pour la liberté de son pays. Il a dans ce moment à bord son fils âgé de dix ans, qui promet beaucoup. Ce malheureux et brave petit enfant n'a pas quitté son père pendant tout le combat, j'espère que quelque jour il pourra venger sa mort et rendre des services à son pays.

Je pense, citoyen, que dans la circonstance où je me trouve par la mort du citoyen Tartu, vous voudrez bien me mettre à portée d'être de plus en plus utile à mon pays et que vous voudrez bien m'en procurer l'occasion.

(Rapport du Lieutenant Vuibert, commandant la frégate l'Uranie.)

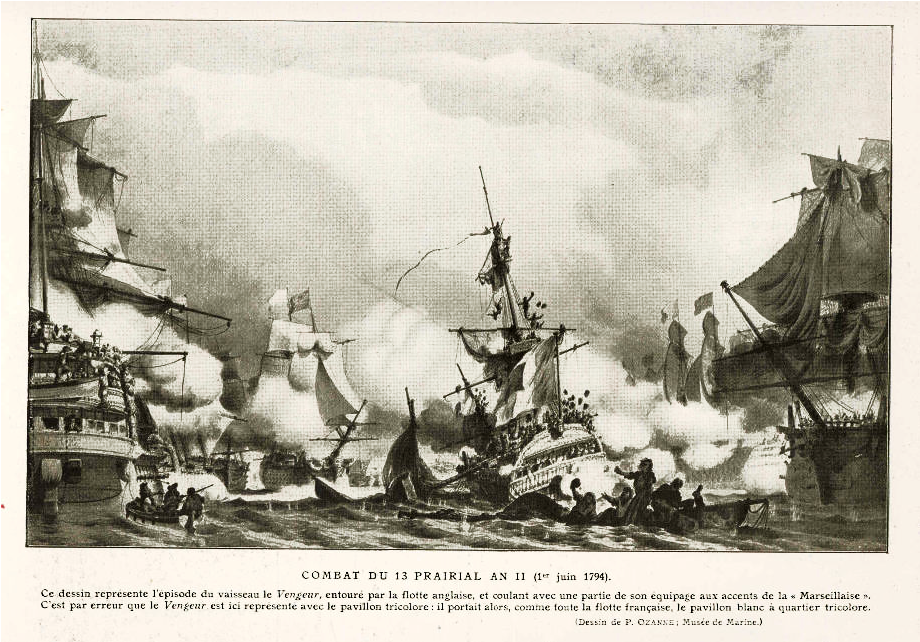

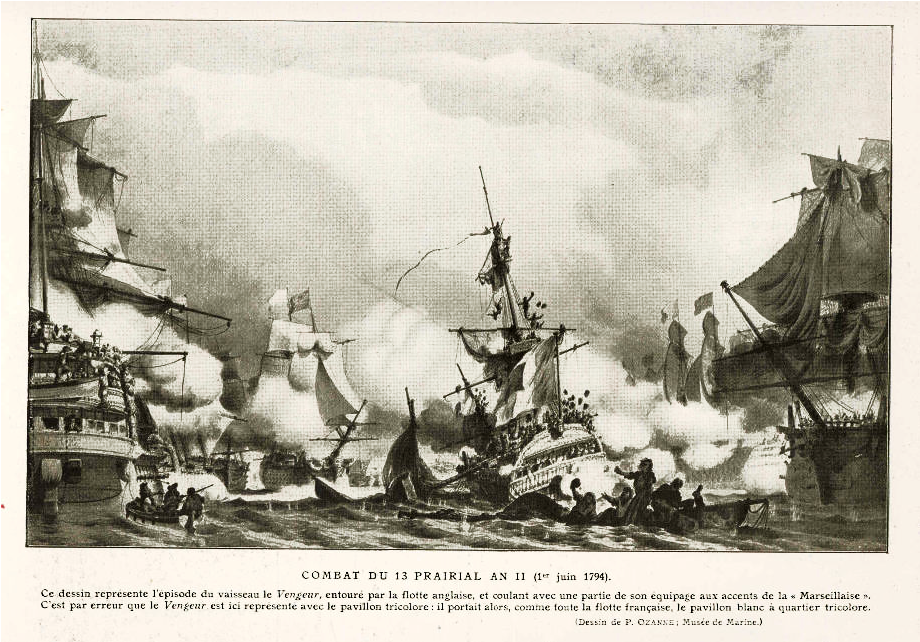

Combat du 13 Prairial

(1er JUIN 1794)

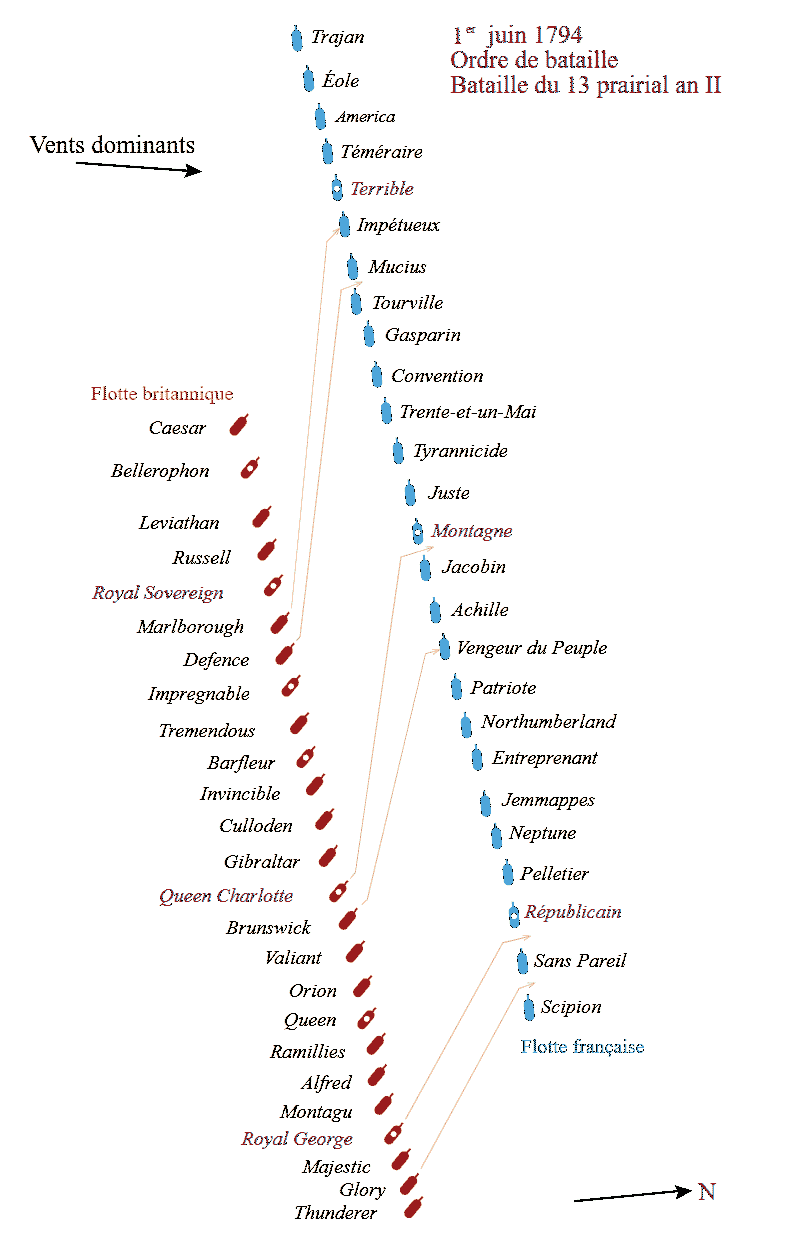

La France en 1794 était menacée de la disette. Le Comité de Salut public dut faire venir d'Amérique un grand convoi chargé de grains et de vivres. Son départ, sa marche et sa route, signalés en France, l'étaient aussi en Angleterre. Les deux nations armèrent deux flottes, l'une pour assurer l'entrée à Brest de ce convoi impatiemment attendu, l'autre pour lui en interdire l'accès.

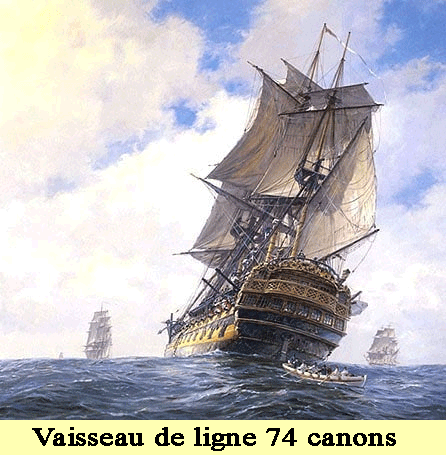

La flotte française était forte de vingt-six vaisseaux et de quelques frégates sous les ordres de Villaret-Joyeuse, ayant auprès de lui, sur la montagne, le représentant Jean Bon Saint-André. La flotte anglaise, sous les ordres de l'amiral Howe, comptait vingt-sept vaisseaux.

LE personnel correspondait à l'état infime de notre marine. Les équipages étaient formés de jeunes réquisitionnaires, entièrement étrangers au rude métier de matelot, ou bien de pêcheurs et de mariniers de nos côtes, qui n'étaient jamais montés à bord d'un bâtiment de guerre. Les garnisons appartenaient à l'armée de terre, et les demi-brigades d'artillerie de marine s'étaient épuisées à fournir des canonniers. Quant aux officiers, excepté quelques anciens capitaines de la Compagnie des Indes qui avaient servi autrefois comme auxiliaires, il y en avait bien peu dont l'expérience remontât au-delà de deux ans, et dont les grades ne fussent dus à la nécessité de remplacer les officiers du corps royal, passés en masse en Angleterre lors de l'émigration. Les meilleurs capitaines de nos vaisseaux étaient, disait-on, les anciens timoniers. On imagine aisément que c'étaient des chefs de manières fort rudes et d'un esprit très inculte; mais ils étaient extrêmement braves; ils conduisaient bien leurs bâtiments, et ils haïssaient cordialement les Anglais, qu'ils connaissaient depuis longtemps.

La ville de Brest, où se passe le prologue du drame que je dois raconter, ressemblait le matin à un atelier, et le soir à une tabagie; sa population était doublée et au delà par une multitude effervescente qui remplissait tous les lieux.

À l'activité dévorante de la journée succédaient les orgies de la nuit, mais au milieu de ces ébats universels, un jour, on entendit un coup de canon, puis un second et enfin un troisième. Les ivrognes restèrent le bras tendu vers la bouteille, les danseurs s'arrêtèrent dans leurs entrechats, les sirènes fondirent en larmes; c'était le vaisseau amiral la Montagne qui donnait le signal de partance. Aussitôt une longue procession de marins, de soldats, d'artilleurs s'achemina vers le port pour s'embarquer dans les canots qui devaient les porter en rade à bord de leurs bâtiments. La plupart des matelots, ornés de rubans bariolés, suivaient en troupe des violons enroués, des bignous criards, et, armés de leurs brocs de vin, ils continuaient, chemin faisant, leurs rigodons et leurs jetées-battues. Une heure après, la scène avait changé; les gens ivres avaient été dégrisés par l'air de la mer et la voix impérieuse du devoir. Les équipages viraient au cabestan pour lever les ancres; les gabiers déferlaient les voiles; les timoniers hissaient les pavillons bigarrés, dont les couleurs avaient chacune une signification et transmettaient un ordre. Toutes les longues-vues étaient dirigées sur la Montagne, qui se projetait au centre de la flotte comme une pyramide dont les assises seraient garnies d'une artillerie formidable. On distinguait sur sa dunette deux personnages qui conféraient ensemble. L'un était le représentant du peuple Jean Bon Saint-André, envoyé du Comité de Salut public, et proconsul tout-puissant; l'autre était l'amiral Villaret-Joyeuse, ancien officier auxiliaire de la marine royale qui s'était autrefois distingué dans l'Inde sous le Bailli de Suffren. La Montagne s'ébranla, et toute la flotte, suivant son mouvement, appareilla par une brise favorable qui la poussa hors du goulet de Brest sans aucun accident. C'était bien quelque chose, car une telle multitude de bâtiments, sortant par cet étroit défilé, pouvaient s'aborder les uns et les autres et se causer de grandes avaries.

Le 28 mai, par un soleil radieux, nous aperçûmes la grande flotte anglaise de la Manche, commandée par l'amiral Howe.

Lorsque l'ennemi développa son escadre sur une ligne immense qui encerclait l'horizon, il s'éleva de nos vaisseaux un cri de : « Vive la République! » qui alla porter à la flotte anglaise un défi énergique et un éclatant témoignage de notre dévouement à la cause sacrée que nous allions défendre. J'ai regretté longtemps que, dans cet instant, alors que l'amiral Howe n'avait pas encore rallié tous ses vaisseaux, et quand un saint enthousiasme animait nos équipages, nous n'eussions pas attaqué l'ennemi. Quelle que fût l'issue de la bataille, les vaisseaux anglais désemparés n'eussent pu s'opposer au passage du grand convoi, et nous avions les chances les plus favorables pour devenir victorieux.

Cinq jours après, le vent de la fortune avait tourné. Persuadé que nous avions manqué l'heure du succès, j'osai dire à l'amiral Villaret lui-même, dix ans plus tard, que le 28 mai les augures étaient à mon avis bien plus propices, et qu'en attaquant ce jour-là l'ennemi nous l'aurions défait' complètement : « Cela n'est pas douteux, me répondit-il en appliquant à cette occasion sa phrase favorite, mais j'étais lié par mes instructions. » Restait à savoir s'il devait les suivre, mais c'était un sujet trop délicat pour être débattu avec lui par un aide de camp.

Après une escarmouche sans résultat, les flottes ennemies furent séparées pendant deux journées par une brume intense. Elles se retrouvèrent dans la matinée du 1er juin.

Les deux flottes coururent longtemps la même bordée parallèlement, sans doute pour mesurer leurs forces et fixer la place de leurs coups ; puis elles obliquèrent pour diminuer la distance qui les séparait, et bientôt elles se trouvèrent à portée du canon.

Vers neuf heures du matin, au moment où nous achevions notre déjeuner frugal et rapide, la ligne anglaise se rompit, et tandis que la tête continuait de nous tenir en échec, l'autre partie, changeant tout à coup de direction, se porta, voiles déployées, avec une impulsion puissante et rapide, entre le centre de notre colonne et son arrière-garde. Un superbe vaisseau à trois ponts, la Reine-Charlotte, suivi du Bellérophon, du Léviathan et de beaucoup d'autres, opérèrent ce mouvement hardi avec autant de précision que d'intrépidité. Leur file serrée, beaupré sur la poupe, pénétra dans la nôtre et la coupa à angle droit, derrière le vaisseau amiral la Montagne. Ce fut un moment solennel. Le feu n'ayant pas encore commencé, la scène était libre de fumée et pouvait être embrassée par les regards. Chacun prévit les conséquences de cet acte décisif ; et les malédictions les plus énergiques chargèrent le nom du capitaine qui avait laissé rompre la ligne devant son vaisseau.

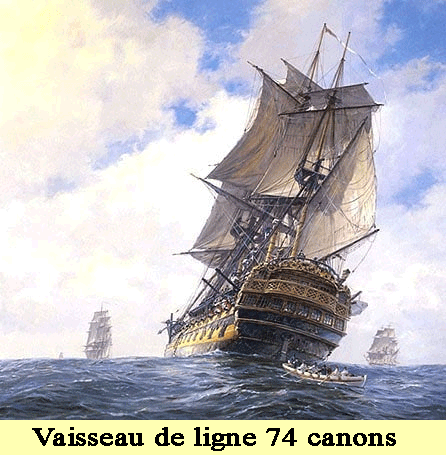

La Reine-Charlotte, et successivement tous les bâtiments qui la suivirent dans le passage qu'elle leur avait ouvert, lâchèrent leurs bordées, en le traversant, sur les deux vaisseaux qu'ils séparaient. Ces bordées, les prenant d'enfilade d'un bout à l'autre, et sans rien rencontrer qui limitât l'action des boulets, furent extrêmement meurtrières et bouleversèrent l'artillerie des batteries. Dès que le passage fut effectué, les vaisseaux anglais se dirigèrent à contre-bord le long de notre ligne, et la canonnèrent d'un côté, pendant qu'elle était attaquée de l'autre par une seconde colonne tenue en réserve pour cet objet, mettant ainsi notre arrière-garde entre deux feux, et opposant deux vaisseaux à un seul, c'est-à-dire cent quarante-huit canons ou même cent quatre-vingt-quatorze à soixante-quatorze.

L'extrême péril où cette manœuvre jetait notre arrière-garde ne fut pas plus tôt aperçu par l'amiral Villaret, qu'il fit virer de bord la Montagne, et ordonna à la tête de l'escadre de suivre et imiter ses mouvements. Il n'attendit pas l'exécution de son signal et se jeta au milieu du combat. Nous y entrâmes presque en même temps, et dès lors, quoique je fusse aux pièces du gaillard et même à celles de la dunette, je ne pus rien voir au loin, une épaisse fumée couvrant tout le champ de bataille et ne laissant distinguer que les vaisseaux ennemis qui s'approchaient de nous à brûle-pourpoint pour nous attaquer.

Quand le nuage se déchirait, quelque vaisseau ennemi, ceint d'une double et triple zone jaune ou rouge, nous montrait son flanc hérissé de canons prêts à nous foudroyer. Bientôt cette citadelle flottante, ramassant avec ses voiles immenses la légère brise de l'air, prenait une position plus rapprochée et se couvrait de feu. Une effroyable détonation se faisait entendre, et une grêle de boulets énormes venaient démolir les murs de bois qui nous servaient de parapets. Souvent nous prévenions cette décharge meurtrière par celle de toute notre artillerie, et lorsque, à travers les tourbillons de fumée, nous découvrions que nos coups, bien dirigés, avaient renversé un mât, abattu une vergue, enfoncé un plat-bord et fait une large brèche aux batteries de l'ennemi, alors il s'élevait un cri de triomphe qui relevait le courage de nos compagnons moins favorisés que nous par les hasards du combat.

Dix fois ces terribles occurrences se renouvelèrent avec des aggravations diverses. C'était, le plus souvent, un vaisseau anglais qui venait se ranger bord à bord, et ouvrait sur nous un feu très vif d'artillerie et de mousqueterie, espérant nous réduire bientôt à amener notre pavillon; détrompé par la vigueur de notre résistance, il éventait ses voiles pour chercher plus loin quelque autre bâtiment de plus facile capitulation. Mais des rencontres dont le péril était bien plus grand nous attendaient à la fin de la journée. Pendant que nous ripostions à un vaisseau de 74, il en vint un second nous attaquer à l'autre bord. Nous fûmes écrasés par l'irruption des boulets qu'ils nous lancèrent pendant plus d'une heure. Notre mât de misaine fut coupé au ras du pont; le grand mât se rompit par la moitié, et la chute de l'un entraîna celle de l'autre avec l'immense édifice dont ils étaient les soutiens. La percussion fut si violente que, dans la batterie basse où j'étais, tout le monde crut que le bâtiment s'entr'ouvrait. Notre position n'était guère meilleure. La mâture avec les vergues, les voiles, les agrès pendaient le long du bord, plongés à moitié dans la mer, et pesant de tout leur poids sur le vaisseau qui donnait de la bande et se penchait sur les flots comme s'il allait chavirer. Chacun courut aux sabords pour en abattre les mantelets et les fermer. Il était temps; l'eau entrait déjà par ces ouvertures dans la batterie basse, et nous allions être submergés. L'équipage, ayant en tête les officiers les plus actifs, s'arma de haches affilées, et à coups redoublés trancha tous les haubans, toutes les manœuvres qui rattachaient encore au vaisseau ses mâts naufragés. Nous étions certainement perdus si, pendant nos efforts pour nous en dégager, l'ennemi eût continué de tirer sur nos travailleurs exposés à découvert; mais un incendie qui se déclara en ce moment dans sa batterie l'obligea à s'occuper de son propre salut, et lui fit éprouver des pertes telles qu'il s'éloigna de nous sans ajouter davantage à nos malheurs.

Privés de voiles et même de tout moyen d'en employer, nous étions cloués sur le champ de bataille sans pouvoir nous défendre. Un vaisseau à trois ponts ayant reconnu notre situation désespérée vint, pour en profiter, se placer en travers de notre arrière, à demi-portée. L'amiral qui le commandait parut sur sa dunette haute et crénelée comme la grande tour d'un vieux château, et il cria à nos officiers : « J'espère bien, messieurs, que vous avez amené. — Pas du tout, monsieur, répliqua notre capitaine » ; et appelant un timonier, il lui dit : « Mon garçon, va-t'en là-haut montrer notre pavillon à M. l'amiral ». L'enfant grimpa quatre à quatre les enfléchures des haubans d'artimon, et, saisissant l'un des coins du pavillon qui, faute de vent, tombait en paquet, il l'étala dans toute sa grandeur et le maintint ainsi en défiance de l'ennemi. L'amiral anglais nous envoya à tous les diables par un gros juron et ordonna le feu. C'était vraiment battre un homme à terre, égorger un blessé et mutiler un mort. Aucune de nos pièces ne pouvait tirer sur notre adversaire dans la position qu'il avait prise, et nous étions réduits à nous laisser mettre en pièces sans la moindre résistance. Il est vrai qu'à la distance où nous étions, l'ennemi se trouvait trop près pour faire usage de toute son artillerie, mais la moitié suffisait pour produire un affreux carnage et faire couler le Jemmapes sous nos pieds. En effet, une première décharge de ses trois batteries sur l'arrière de notre vaisseau balaya les gaillards, ravagea nos ponts, démonta nos pièces de gros calibre, fit pénétrer des boulets à fond de cale et y acheva nos blessés qu'une première fois avait épargnés la mort. Notre perte eût été encore plus grande si nos officiers n'avaient pas ordonné aux canonniers de se jeter à plat ventre, quand ils virent les artilleurs anglais prendre leur boute-feu. Néanmoins une seconde décharge allait certainement nous exterminer, et notre sort semblait inévitable, quand un hasard vint tout à coup nous délivrer. L'amiral ennemi fut frappé par les balles de quatre jeunes soldats de marine postés dans la hune d'artimon, le seul mât qui nous restât dans notre terrible détresse. Cet événement déconcerta l'attaque, suspendit le feu destructeur dont nous allions être victimes, et donna le temps à la Montagne de venir à notre secours. Le vaisseau anglais, menacé par notre amiral de se trouver dans la dangereuse position où nous étions, celle d'être attaqué par sa poupe, se hâta de s'éloigner et d'aller rejoindre les siens. Nous avions vu notre perte si imminente, que nous pouvions à peine croire à notre salut.

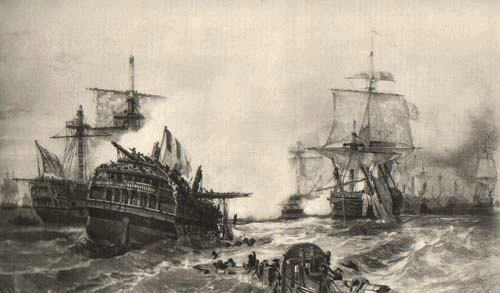

La Montagne s'approcha de nous ; nous l'accueillîmes par les plus vives acclamations. L'amiral Villaret et le commissaire de la Convention examinèrent avec intérêt notre malheureux vaisseau dont le dernier mât venait de tomber, ce qui le laissait ras comme un ponton. Ils s'avancèrent sur le couronnement, et, se découvrant tous deux, ils crièrent : « Vivent le Jemmapes et son capitaine ! » paroles que répétèrent avec enthousiasme les braves marins de la Montagne. Ce vaisseau fut le premier et le dernier au combat ; il reçut trois cents boulets dans ses flancs et sa flottaison ; il eut trois cents hommes tués ou blessés, dont dix-huit officiers. Son capitaine, M. Basire, perdit la vie, et il ne lui resta après la bataille que cinq lieutenants ou enseignes capables de continuer son service. Il combattit douze ou quinze vaisseaux ennemis, et il résista courageusement à sept qui l'attaquaient simultanément.

Notre capitaine, qui avait montré un grand caractère dans cette longue et rude journée, et qui n'avait pas sourcillé dans le plus terrible danger, se trouva mal en entendant les acclamations que méritait sa belle conduite. Un instant auparavant j'avais été témoin d'un autre exemple de la bizarrerie de l'esprit humain. Les jeunes volontaires qui, dans la hune d'artimon, s'étaient comportés comme des héros furent rappelés en bas, le mât entaillé par les boulets menaçant ruine; mais quand il leur fallut descendre de cette hauteur, ils ne l'osèrent jamais ; et l'on fut dans la nécessité d'envoyer des gabiers les chercher et leur donner le bras : ce qui fit une scène comique au milieu de notre deuil.

Le bruit du canon, qui nous assourdissait depuis plus de sept heures, s'était éloigné et affaibli. Les vaisseaux anglais avaient évidemment quitté le champ de bataille, obéissant à un ordre de ralliement. C'était un signe de notre succès; mais, en regardant autour de nous, il nous semblait douteux que nous puissions vivre assez pour en voir les effets. À chaque instant, notre situation s'empirait. Des voies d'eau produites par les boulets avaient rempli la cale; et le faux-pont ne devait pas tarder à être envahi. Déjà les soutes aux vivres de l'avant étaient inondées; et, quand on prêtait l'oreille aux écoutilles, on entendait la mer s'engouffrer par les trous faits aux bordages de la flottaison et tomber en cascades dans l'intérieur du bâtiment. Le maître vint rapporter qu'il y avait quatre pieds et demi d'eau dans les puits du vaisseau, et que les pompes étaient impuissantes pour nous affranchir. Dans cette extrémité, on appela tout le monde, jusqu'aux officiers et même aux blessés, au service des pompes. Les calfats plongèrent dans les parties accessibles de la cale pour découvrir les voies d'eau, et les boucher provisoirement avec des couvertures goudronnées, assujetties au moyen de planches clouées en croix. Les charpentiers firent en dehors les mêmes opérations, et réussirent à fermer cent cinquante trous de boulets au niveau de la mer ou au-dessous. Ces soins pénibles et périlleux furent récompensés.

Il n'y avait dans toutes ces circonstances qu'une menace de mort suspendue sur notre vie, et l'habitude du danger en rendait l'impression moins vive : mais j'éprouvais un profond sentiment d'horreur, que ma raison ne pouvait vaincre, à l'aspect du charnier sanglant dont la batterie basse m'offrait l'affreux spectacle. Il avait fallu d'abord y établir les blessés qui ne trouvaient plus place dans l'hôpital du faux-pont; et ensuite, quand les eaux avaient forcé d'abandonner ce dernier lieu, on avait dû remonter avec des peines infinies, et mettre côte à côte sur deux rangs, dans la batterie, cette foule de malheureux atteints de blessures dangereuses ou mortelles.

Nous attendions le jour avec une impatience inexprimable; il devait nous montrer qui de nous ou de l'ennemi était resté victorieux; il devait nous expliquer comment la nuit s'était passée sans que nous eussions eu aucune nouvelle de notre escadre. Nous fûmes cruellement désappointés quand l'aurore nous retrouva, comme avant la bataille, environnés d'un brouillard épais qui ne laissait rien voir autour de nous.

Au moment où le voile du brouillard se leva, nous fûmes frappés de surprise. Les deux flottes, la nôtre et celle de l'ennemi, étaient loin de nous, à une demi-lieue ou davantage : la première sous le vent et la seconde au vent à nous; elles étaient bien ralliées et semblaient à cette distance en tolérable état. Toutefois il manquait à une partie de leurs vaisseaux des vergues, des mâts de hune, des cornes d'artimon ou quelque autre chose plus ou moins indispensable; ce délabrement n'était rien auprès de celui des bâtiments qui étaient restés sur le champ de bataille, incapables de s'en éloigner. Il y avait là, autour de nous, quinze ou seize vaisseaux de ligne totalement désemparée et dont aucun n'avait de mâts, ni par conséquent de voiles ni d'agrès. N'ayant rien pour attacher leur pavillon, on ne savait trop s'ils étaient français ou anglais; tout examen fait, il se trouva qu'il y en avait autant des uns que des autres. Nos marins, qui connaissaient la physionomie de chaque bâtiment, signalèrent : l'Impétueux, l'Achille, le Juste, l'Amérique, le Northumberland et le Sans-Pareil, tous vaisseaux de 74, excepté le dernier, qui en avait 80. On apprit, le soir, que le Vengeur avait coulé, puisqu'il n'était pas compris dans ce nombre.

Notre première idée fut que notre flotte allait venir nous chercher et ramasser les vaisseaux ennemis qui, étant hors de défense, pouvaient être amarinés, c'est-à-dire occupés sans coup férir, aussi facilement que, le lendemain, le furent les nôtres. Mais nous commençâmes à en douter, en considérant que notre escadre était sous le vent. Comment était-elle tombée dans cette position désavantageuse? Nous l'ignorions; et ce fut seulement plus tard qu'il nous fut dit que l'avant-garde, qui dès le commencement des manœuvres de combat avait montré de l'indécision, s'était trouvée affalée après la bataille, très loin du lieu de l'action. L'amiral Villaret, qui y était resté avec nous, se vit forcé de rallier sous le vent le gros de son escadre, espérant la ramener sur le champ de bataille, et, s'il le fallait, y recommencer son combat. Ce généreux dessein ne put être réalisé. En parlant de ce triste jour, l'amiral, quinze ans après, en avait le cœur navré et me disait qu'il ne s'en consolerait jamais.

Pour nous, qui ne savions pas ce qui se passait dans notre escadre, nous comptions sur son secours et nous anticipions la prise de sept ou huit vaisseaux anglais qui gisaient épars parmi les nôtres, attendant que l'un des amiraux vînt les chercher. La journée se passa ainsi en espérances trompeuses et déçues et en impatience pleine d'irritation. Vers le soir, un brick léger, armé de huit canons, le Papillon, vint à nous en passant tout près des vaisseaux anglais désemparés. Par bonheur, donnant au Jemmapes la préférence sur les autres bâtiments, il offrit à notre capitaine de le prendre à la remorque. Aussitôt une drisse fut jetée à son bord; elle y conduisit ensuite un grelin, et, suivant l'impulsion de ce frêle aviso, nous nous mîmes en route. Une voile de fortune attachée à un mâtereau qu'avec des peines infinies nous étions parvenus à dresser seconda notre remorqueur et nous fit rejoindre la flotte. En la retrouvant, il nous sembla retrouver la patrie perdue. Un signal nous prescrivit de continuer notre navigation, et grâce à de nouvelles voiles que nous installâmes, chemin faisant, sur quatre bas mâts établis d'une manière miraculeuse, nous réussîmes à suivre l'escadre pendant huit jours et à mouiller avec elle dans la baie de Berthaume, à l'entrée du goulet de Brest, le 10 juin ou 22 prairial. Sur dix-neuf vaisseaux, il y en avait cinq traînés à la remorque. Réduite à cet état, la flotte réussit pourtant à atteindre le grand objet de son armement et de sa sortie; mais il faut l'avouer humblement, ce fut bien plutôt par un coup de la fortune que par une opération conçue stratégiquement. Pour intercepter le grand convoi d'Amérique, l'Amirauté anglaise avait non seulement envoyé au-devant de lui l'escadre de vingt-sept vaisseaux que nous avions combattue, mais encore elle avait chargé une autre escadre de douze vaisseaux de l'attendre à son atterrage sur l'île d'Ouessant. Cette force navale avait déjà prouvé sa vigilance en obligeant à rebrousser chemin une escadre de six vaisseaux sortie de Brest pour rejoindre notre flotte. Si le convoi avait gagné seulement quatre jours sur sa traversée depuis New-York, il tombait au milieu de ces vaisseaux du blocus, et il était perdu. Le hasard voulut que les vaisseaux ennemis se fussent aventurés très avant dans l'entrée de Berthaume, quand notre flotte parut à l'horizon. Ignorant si elle était victorieuse, et se trouvant entre elle et la terre dans une mauvaise position, ils firent sauve-qui-peut et s'enfuirent vent arrière dans la Manche. Leur retraite ouvrit un libre passage au convoi, qui vint quarante-huit heures après au mouillage, au nombre de deux cents voiles, assurant par les blés qu'il apportait la subsistance publique.

Lorsque nous mouillâmes sur la rade de Brest, la division que nous avions trouvée à Berthaume ayant presque rempli les vides causés par la bataille, nous avions à peu près le même nombre de vaisseaux qu'au moment du départ, mais c'était une ressemblance illusoire. Tous les bâtiments qui avaient combattu étaient criblés de boulets ; deux ou trois de leurs sabords n'en formaient qu'un seul, les bordages entre eux ayant été détruits par l'artillerie. Les voiles étaient percées de plusieurs centaines de trous ; les haubans étaient rompus, les manœuvres coupées, et les mâts remplacés par tous les bois de rechange qu'on avait pu mettre en œuvre. Il n'y avait plus à bord ni poudre ni boulets, et les parcs de l'arsenal étaient épuisés. Enfin, et c'était là notre plus cruelle détresse, il nous manquait nos meilleurs matelots et nos artilleurs les plus expérimentés ; la moitié de ceux qui nous restaient étaient, par leurs blessures, incapables de tout service. Pendant quatre jours, les rues de la ville conduisant à l'hôpital Saint-Louis virent de longues files de brancards transporter nos malheureux blessés dans ce séjour qui, pour la plupart d'entre eux, devait être le dernier. La pourriture des plaies se déclara dans cet encombrement de malades, et la mortalité devint terrible.

(Moreau de Jonnès, Aventures de guerre.)

(Guillaumin, éditeur.)

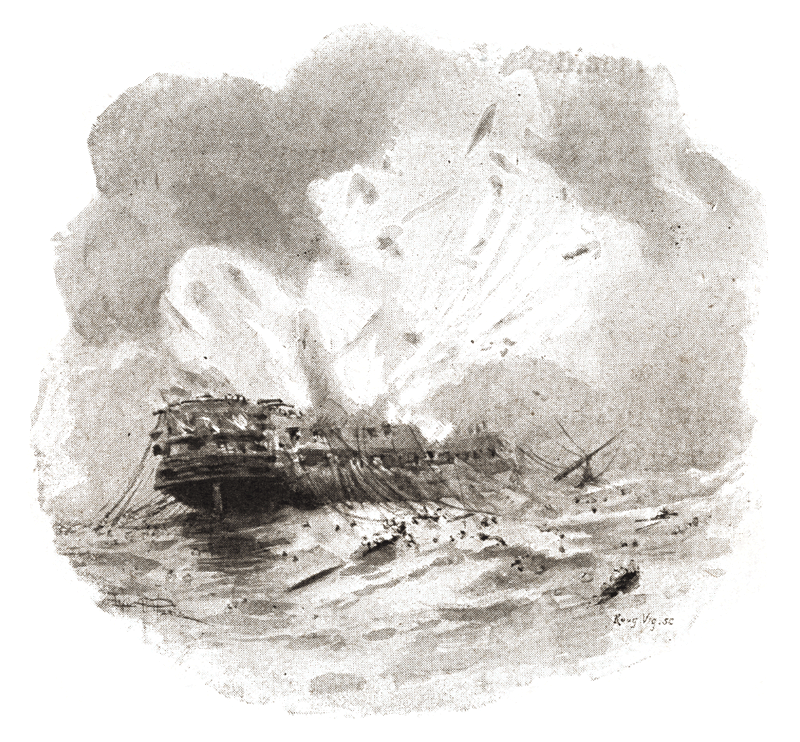

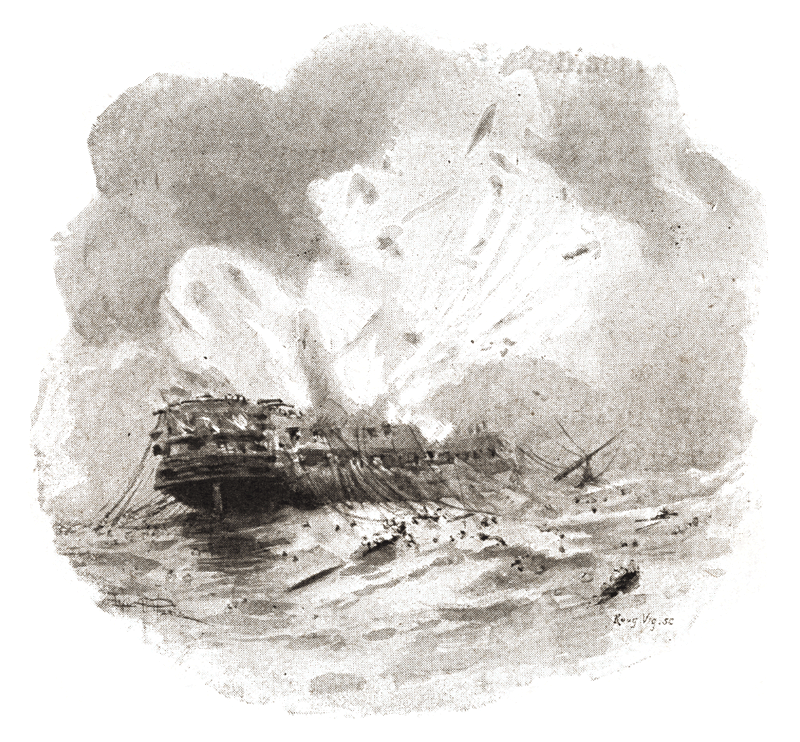

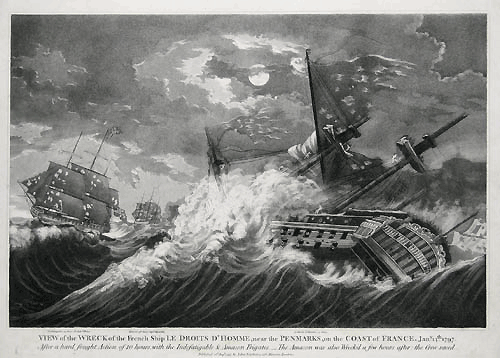

Héroïsme du "Vengeur"

Le fait le plus célèbre de la bataille du 13 Prairial est l'héroïque fin du vaisseau le Vengeur, popularisé chez nous de maintes façons. Le voici raconté par les survivants dans un rapport officiel. On remarquera que cette version diffère un peu de la légende qui s'est créée autour des marins du Vengeur.

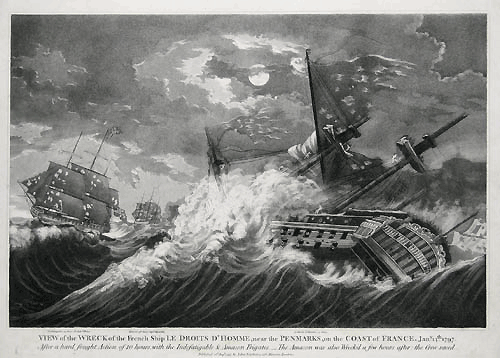

LE vaisseau le Vengeur avait essuyé le feu de deux vaisseaux, dont un à trois ponts, lorsqu'un troisième vint lui couper la ligne; il fallait l'en empêcher. Le feu terrible de nos batteries, que notre équipage servait avec un courage et une ardeur mémorables, aurait criblé le vaisseau ennemi ; mais une circonstance imprévue rendit nos efforts infructueux : le vaisseau s'obstina à vouloir couper le chemin; le Vengeur, déterminé à ne pas le souffrir, tenta l'abordage, il y parvint. Mais, en élongeant, il se trouva accroché dans son bois par l'ancre de l'ennemi. Il lui envoya d'abord toute sa bordée et ne put ensuite lui tirer que quelques coups de canon de l'arrière et de l'avant parce qu'il n'y avait pas entre les deux vaisseaux assez d'espace pour passer les écouvillons de bois. L'Anglais, au contraire, avec des écouvillons de corde, avait l'avantage de pouvoir se servir de tous ses canons. Dans ce mouvement, nous donnâmes ordre à un détachement de sauter à l'abordage (1) : tout était disposé pour l'exécution, mais il fallut bientôt renoncer à ce projet.

Nous aperçûmes deux vaisseaux ennemis, dont un à trois ponts, qui arrivaient à l'autre bord. Chacun alla prendre son poste dans les batteries et le feu recommença. L'équipage, encouragé par les officiers, soutint ce nouveau choc avec une intrépidité vraiment républicaine ; nous reçûmes plusieurs volées à couler bas. De ce côté, l'ennemi nous abandonnait, lorsque la vergue de l'ancre du vaisseau (2) (le Brunswick) avec lequel nous étions abordés depuis plus de deux heures cassa. Le trois-ponts le voyant s'éloigner vira de bord, revint sur nous et nous tira deux autres volées qui démâtèrent le Vengeur de tous ses mâts excepté celui d'artimon, qui ne tomba qu'une demi-heure après ; nous ne pûmes lui riposter parce que l'eau avait subitement pénétré dans les soutes et que l'équipage se disposait à pomper et à puiser. L'ennemi se trouvant de nouveau en désordre et confondu avec quelques-uns de nos vaisseaux qu'il avait engagés, l'armée française était sous le vent avec deux vaisseaux anglais et s'éloignait beaucoup.

Nous avions l'espoir qu'elle reviendrait pour recommencer le combat, au moins qu'elle en ferait la feinte pour obliger les Anglais à abandonner nos vaisseaux démâtés et deux des leurs dont ils ne paraissaient pas s'occuper. Nous n'eûmes pas cette consolation. Des raisons majeures sans doute y mirent obstacle ; mais nos frégates, où étaient-elles? Quelle était leur mission ? Dans ces circonstances vinrent-elles nous donner du secours ? Nous n'en reçûmes aucun.

Le vaisseau cependant approchait sensiblement du moment où la mer allait l'engloutir. Le danger s'accroissait de la manière la plus alarmante malgré les efforts de l'équipage à pomper et à puiser. Nous vîmes sortir du groupe ennemi deux de nos vaisseaux, dont un, le Trente et un Mai, venait de passer près de nous. Il fit naître parmi nous quelques espérances de salut ; mais elles furent bientôt évanouies. Il se disposait à nous prendre à la remorque, lorsque les Anglais se débrouillèrent et le forcèrent de s'éloigner en chassant de notre côté. L'eau avait gagné l'entrepont; nous avions jeté plusieurs canons à la mer; la partie de notre équipage qui connaissait le danger répandait l'alarme ; ces mêmes hommes, que tous les efforts de l'ennemi n'avaient pas effrayés, frémirent à l'aspect du malheur dont ils étaient menacés ; nous étions tous épuisés de fatigue ; les pavillons étaient amarrés en berne. Plusieurs vaisseaux anglais ayant mis leurs canots à la mer, les pompes et les rames furent bientôt abandonnées.

Ces embarcations, arrivées le long du bord, reçurent tous ceux qui, les premiers, purent s'y jeter. À peine étaient-ils débordés que le plus affreux spectacle s'offrit à nos regards : ceux de nos camarades qui étaient restés sur le Vengeur, les mains levées au ciel, imploraient, en poussant des cris lamentables, des secours qu'ils ne pouvaient plus espérer; bientôt disparurent et le vaisseau et les malheureuses victimes qu'il contenait. Au milieu de l'horreur que nous inspirait à tous ce tableau déchirant, nous ne pûmes nous défendre d'un sentiment mêlé d'admiration et de douleur. Nous entendîmes, en nous éloignant, quelques-uns de nos camarades former encore des vœux pour leur patrie ; les derniers cris de ces infortunés furent ceux de Vive la République ! Ils moururent en les prononçant. Plusieurs hommes revinrent sur l'eau, les uns sur des planches, d'autres sur des mâts et autres débris du vaisseau. Ils furent sauvés par un cutter, par une chaloupe et quelques canots et conduits à bord des vaisseaux anglais.

Nous nous sommes occupés, depuis cette malheureuse journée, de connaître le nombre des hommes échappés au péril, et après nos différentes demandes verbales et par écrit nous avons connu qu'il s'était sauvé la quantité de 267 personnes avec le seul habit qu'elles avaient sur le corps. En sorte que de 725 hommes qui composaient notre équipage avant le premier combat, il s'en est perdu 456, desquels il y a eu à peu près 250 tués ou blessés dans le combat ou malades.

En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce que de raison.

(1). Si la ligne n'avait pas été coupée, nous enlevions ce vaisseau, car, personne ne paraissant sur le pont, plusieurs des nôtres y montèrent et éteignirent le feu qui avait pris en deux endroits. Ils furent obligés de descendre lorsque nous fûmes attaqués par deux autres vaisseaux.

(2). Nous avions supposé que le Brunswick avait coulé, ainsi que nous, mais nous avons appris depuis qu'il était arrivé en Angleterre coulant bas d'eau. Ce vaisseau n'est plus susceptible de rendre aucun service. Il eut dans le combat le capitaine, plusieurs officiers, deux cents hommes tués, quatre-vingts et quelques blessés.

RENAUDIN, commandant le Vengeur.

(Suivent des signatures.)

Tavistok, 1er messidor an II de la République française.

Lettre d'un timonier

sur le combat de Prairial

MA très chère mère, je vous écris ces deux mots, c'est pour m'informer de votre chère santé : pour à l'égard de la mienne, elle est fort bonne grâce à Dieu! excepté que dans le combat du 13 prairial, vers la fin du combat, j'ai eu la cuisse droite cassée, mais Dieu merci ! elle est très bien remise et je n'en aurai que le mal. Ainsi, ma chère mère, je vous prie de ne pas prendre de la peine. Je vous dirai que nous étions deux à gouverner. Nous avons été tous les deux blessés du même coup. Ce n'est rien que ça. Tout ce que je désire c'est d'être bien vite guéri pour me venger de ces canailles-là et leur faire voir qu'un républicain veut vivre libre ou mourir.

On n'a jamais vu pareil combat. Nous nous battions à portée de pistolet. À chaque bordée que nous tirions sur l'ennemi, les cris de Vive la République ! à bord de nos vaisseaux faisaient retentir les airs. Nous avons fait danser la Carmagnole à l'Anglais d'une fière façon....

JEAN JULIEN, compagnon timonier sur l'Entreprenant.

(Archives de la marine.)

(15 MARS 1795)

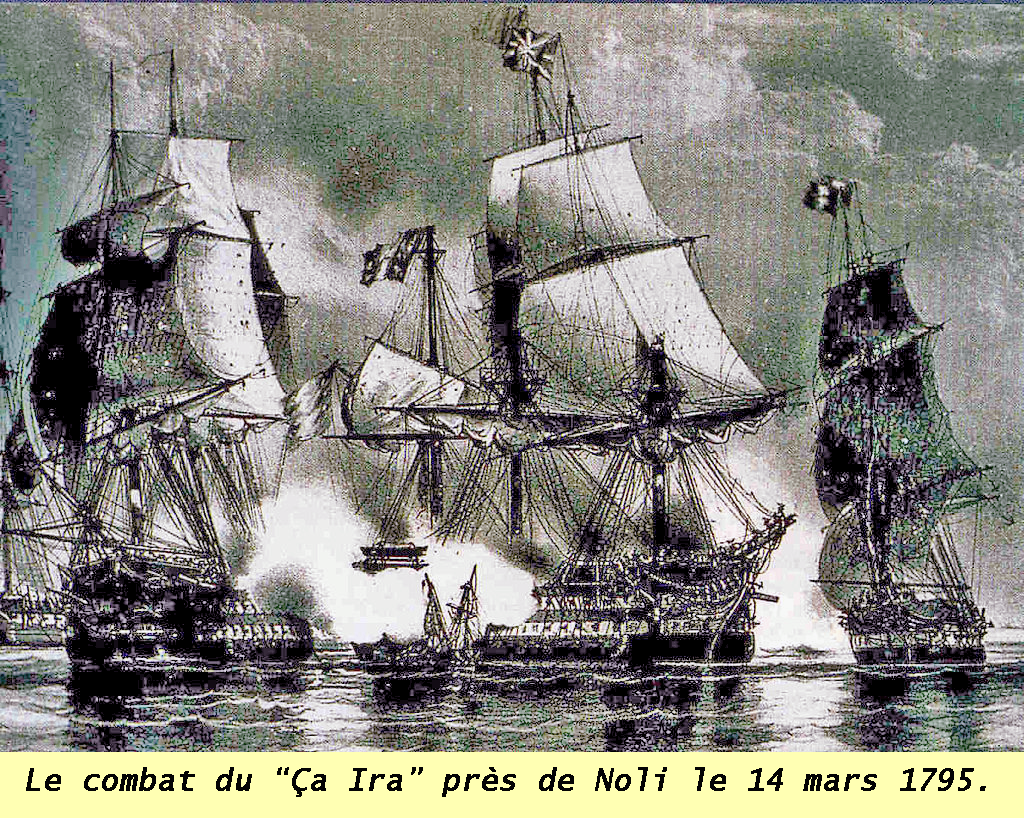

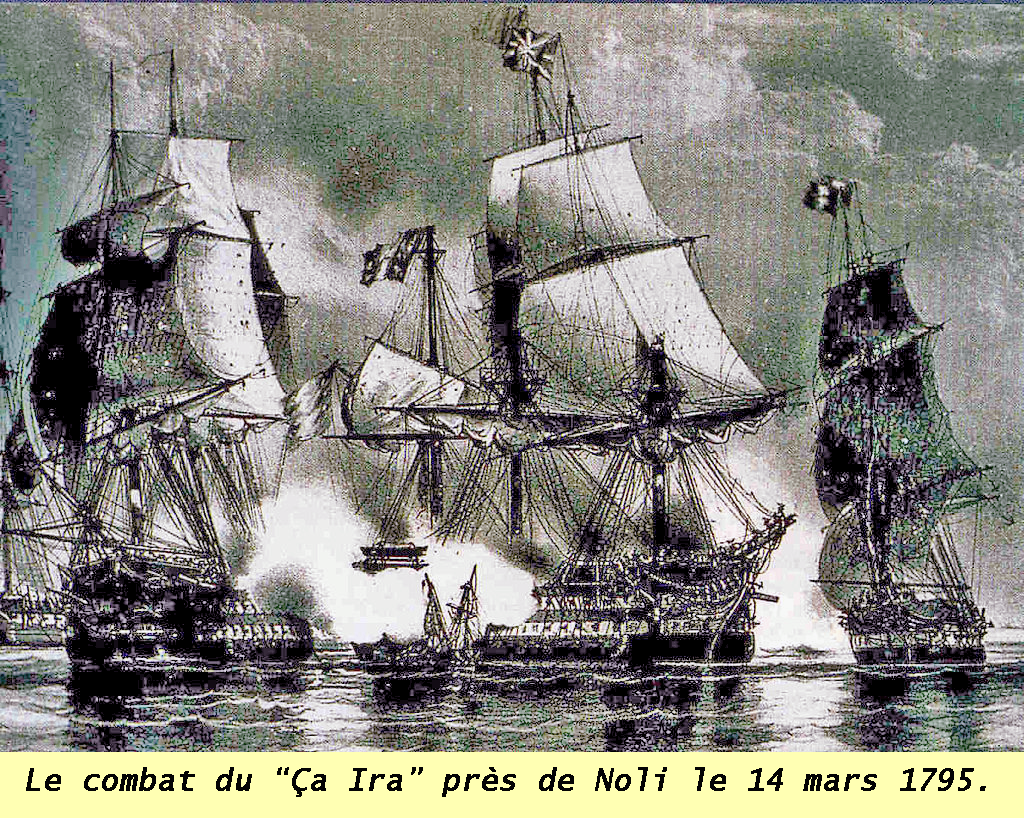

Une escadre de quinze vaisseaux, sept frégates, deux corvettes et trois bricks fut formée à Toulon à la fin de 1794, sous le commandement de l'amiral Martin. Elle devait opérer dans la Méditerranée et en chasser les Anglais. Le représentant Letourneur (de la Manche) était en mission à bord du navire-amiral. Dans sa proclamation aux marins, il avait dit : « Élançons-nous avec courage au sein des mers pour en punir les tyrans. Le génie de la liberté qui enflera vos voiles vous guidera dans le champ de l'honneur. Nos fiers ennemis nous privent des richesses de l'Afrique et du Levant. Braves marins, il est temps de réparer tant de maux. » Les Anglais avaient alors dans la Méditerranée une escadre de dix-huit vaisseaux sous les ordres de l'amiral Hotham. Dans une sortie générale, le Ça ira et le Censeur reçurent héroïquement les coups vigoureux d'un ennemi supérieur.

LE 24 ventôse, au jour, le Censeur et moi nous trouvions à peu de distance sous le Vent et de l'avant de notre armée, la brise était faible du sud au sud-ouest avec apparence de changement; l'armée ennemie courait les mêmes amures toujours à plus de deux lieues sous le vent. Environ six heures du matin, la brise vint du nord, l'ennemi en profita si heureusement, qu'il m'approcha avant que nous en eussions senti l'impulsion. Nous nous efforçâmes de rallier, mais, ayant été traversés, nous ne pûmes y parvenir.

Le combat s'engagea avec une nouvelle chaleur, ce qui donna à notre armée l'avantage du vent, qui variait toujours. Le vaisseau de tête venait à toutes voiles sur nous, ainsi que celui qui le suivait. Au moment où ils commencèrent leur feu, je crus que l'affaire allait devenir générale, mais ils tinrent le vent en prolongeant l'ennemi à bord opposé. Je cessai alors d'observer les mouvements de l'armée, ayant à combattre sept vaisseaux, dont deux à trois ponts. Secondé par le vaisseau le Censeur, les deux premiers vaisseaux furent obligés de se retirer, étant presque totalement désemparés; les deux de l'arrière les remplacèrent de suite, et j'avais sur les hanches et l'arrière, à portée de fusil, les deux autres à trois ponts et un vaisseau napolitain.

Le tableau du carnage et de la mort n'a jamais présenté rien d'aussi épouvantable que ne l'était l'intérieur de mon vaisseau ; mais que pouvait l'aspect de la mort et du carnage sur des hommes animés par l'amour de la gloire? Plus le désastre était à son comble, plus il y avait d'ordre et de précision dans le service des batteries. L'air étant intercepté par l'explosion, l'ennemi ne put faire aucun mouvement. Nous démâtâmes les deux vaisseaux qui étaient par notre travers de leur grand mât, de celui d'artimon et du petit mât de hune. Un cri universel exprima la joie que nous causait cet événement, qui eût incontestablement fixé la victoire s'il y avait eu moins de disproportion. Mais l'énorme quantité de boulets qui tombaient à bord avait diminué sensiblement l'équipage (il a péri six cents hommes, tant dans l'action que de leurs blessures) et détruit tout le vaisseau. Il est même inconcevable qu'un seul individu ait échappé aux millions d'instruments meurtriers qui se croisaient à la minute. Les sabords de la batterie basse prenaient beaucoup d'eau; le vaisseau avait coulé de quatre pieds dans toute sa longueur; le reste des poudres était submergé, il y avait douze pieds d'eau dans la cale, et enfin, étant menacé d'une immersion totale, réduit et non vaincu, le vaisseau, ras et absolument démâté, après plus de sept heures et demie d'un combat qui ne déparera jamais les annales de la marine, cessa le feu.

Le vaisseau le Censeur, que j'appellerai toujours le Généreux, dont la conduite valeureuse ne peut être assez honorée, assailli par plusieurs vaisseaux et criblé par ceux qui étaient de l'arrière à moi, et auxquels il ne pouvait riposter, fut contraint, quelque temps après, d'amener son pavillon.

O mes respectables compagnons d'infortune ! si des circonstances qui nous ont été inconnues, et dont il faut cependant respecter le mystère, ont empêché que l'armée ne recueillit les fruits de notre dévouement, vous ne serez pas pour cela plus privés du souvenir de vos compatriotes que vous ne le fûtes de la considération des ennemis. L'historien dégagé des liens de convenance placera vos noms parmi ceux qui ont le plus glorieusement combattu pour leur patrie, et l'on apprendra ainsi que les revers de la marine ne sont imputables qu'à ceux qui l'ont gouvernée, puisqu'ils ont détruit l'autorité de ses chefs naturels, autant disposés que les généraux des armées du continent à verser leur sang pour l'affranchissement des mers.

Les détails que je viens de faire connaître et le tableau qui le suit, sur l'authenticité desquels j'invoquerais le témoignage de l'ennemi même, inspireront sans doute au citoyen Marec quelques regrets d'avoir hasardé, dans son rapport à la Convention nationale du 13 germinal an III, une opinion que le désintéressement et la justice réprouvaient également. Je me plais à croire qu'il n'y a eu de sa part qu'une trop grande confiance dans les récits de ceux à qui il convenait d'obscurcir l'éclat de cette action.

COUDÉ, capitaine de vaisseau, commandant le Ça ira.

Échec d'une escadre anglaise

(14 JUILLET 1795)

Quelque temps après ce combat, l'escadre de l'amiral Martin rencontra de nouveau l'escadre anglaise, forte de vingt-trois vaisseaux, dont cinq à trois ponts, et toujours sous le commandement de l'amiral Hotham. Nelson se trouvait dans cette escadre.

LE 25 messidor (14 juillet 1795), le temps était très mauvais. L'armée était à la cape sous la misaine et l'artimon. Avant le jour, le Jupiter passa à poupe de l'amiral et lui annonça la présence de l'escadre anglaise. Peu d'instants après, on la vit au vent et sans ordre. La nôtre, bien ralliée, put former promptement sa ligne de bataille. À onze heures et demie, le vent étant tombé, la tête des ennemis était à peu de distance de nos vaisseaux de queue. Le combat s'engagea entre trois ou quatre vaisseaux de notre arrière-garde et cinq ou six de l'avant-garde ennemie. Déjà l'Alcide, serre-file de notre ligne, conséquemment le plus exposé, avait éprouvé quelques avaries dans sa mâture. L'amiral, craignant qu'il ne pût plus tenir son poste, signala à l'arrière-garde de lui porter des secours et une remorque.

Dans ce moment le feu de l'Aquilon abattait le grand mât de hune du vaisseau de tête anglais le Victory, monté par le contre-amiral Mann. Cet événement très heureux ralentit la marche de ce trois-ponts, qui était sur le point de couper notre vaisseau désemparé, et permit de lui porter secours.

Tandis que les frégates l'Alceste et la Justice, désignées pour donner la remorque à l'Alcide, s'élançaient au milieu du feu et excitaient l'admiration des Anglais par leur audacieuse et brillante manœuvre, le Tyrannicide, capitaine Dordelin, qui, lui aussi, avait la mission de protéger ce vaisseau, se couvrait de gloire.

Masquant son grand hunier, s'interposant entre le vaisseau menacé et trois ennemis, dont un trois-ponts, qui concentraient leurs feux sur lui, il résista bravement à cet ouragan de fer et n'abandonna son poste d'honneur que lorsque l'incendie, se développant avec fureur à bord de l'Alcide, obligea l'Alceste à larguer la remorque et les ennemis à s'éloigner en toute hâte.

Jusqu'alors l'amiral avait conservé l'espoir de sauver l'Alcide. L'avant-garde ennemie lui paraissait avoir beaucoup souffert. La position de quelques-uns des vaisseaux anglais séparés de leur corps de bataille lui faisait espérer de pouvoir, en virant de bord, les couper tout en protégeant le vaisseau compromis. Cependant il ne dissimulait pas que, par cette manœuvre, il s'exposait à rendre l'affaire générale, et qu'avec une infériorité numérique aussi considérable les chances ne seraient pas de son côté. Néanmoins, ne pouvant se décider à abandonner cet héroïque vaisseau, tant qu'il aurait une chance de le sauver, il donnait l'ordre de signaler à l'armée de virer de bord, lof pour lof, par la contre-marche (la faiblesse du vent empêchant de virer vent devant), quand une gerbe de flammes s'élançant de la partie avant de l'Alcide lui apporta la douloureuse certitude que nul effort ne pouvait le préserver.

Dès lors il ne songea plus qu'au salut de l'escadre, dont il dirigea la route, pour mouiller dans la baie de Fréjus, les vents d'est ne lui permettant plus d'atteindre le golfe Juan.

« Le combat continuait toujours à l'arrière-garde, dit l'amiral dans son journal ; le vaisseau à trois ponts, qui menait la ligne anglaise, a été très maltraité dans ses mâts et ses voiles, qui étaient toutes en lambeaux. Il ne put jamais dépasser le troisième vaisseau de notre arrière-garde ; il était suivi de huit ou dix autres, dont un second trois-ponts. »

À deux heures et demie, il n'y avait plus que le Généreux et le Berwick qui combattissent encore en forçant de voiles.

À deux heures cinquante minutes, le combat était entièrement terminé ; l'escadre louvoyait pour prendre le mouillage.

À trois heures et demie, l'Alcide, ayant encore son pavillon et sa flamme, fit explosion et disparut. Deux cent soixante hommes seulement échappèrent à cette catastrophe, et furent recueillis par les embarcations anglaises. On eut à déplorer la perte du capitaine de vaisseau Saint-Hilaire, commandant ce vaisseau.

Peu d'instants après, l'ennemi vira de bord, et nous abandonna, quoique l'armée fût encore à trois ou quatre lieues du mouillage. Il y a lieu de croire que l'avant-garde anglaise a été très maltraitée, et que c'est cette raison qui l'a fait se replier sur son corps de bataille.

Nos vaisseaux avaient peu souffert.

À sept heures dix minutes, notre armée était mouillée à Fréjus. L'ennemi,'était éloigné, il avait mis en panne, et on le vit s'occuper à réparer ses avaries. Plusieurs de ses vaisseaux paraissaient tout dégréés, entre autres un trois-ponts et un 74, dont le gouvernail était démonté.

(Journal de campagne de l'Amiral Martin.)

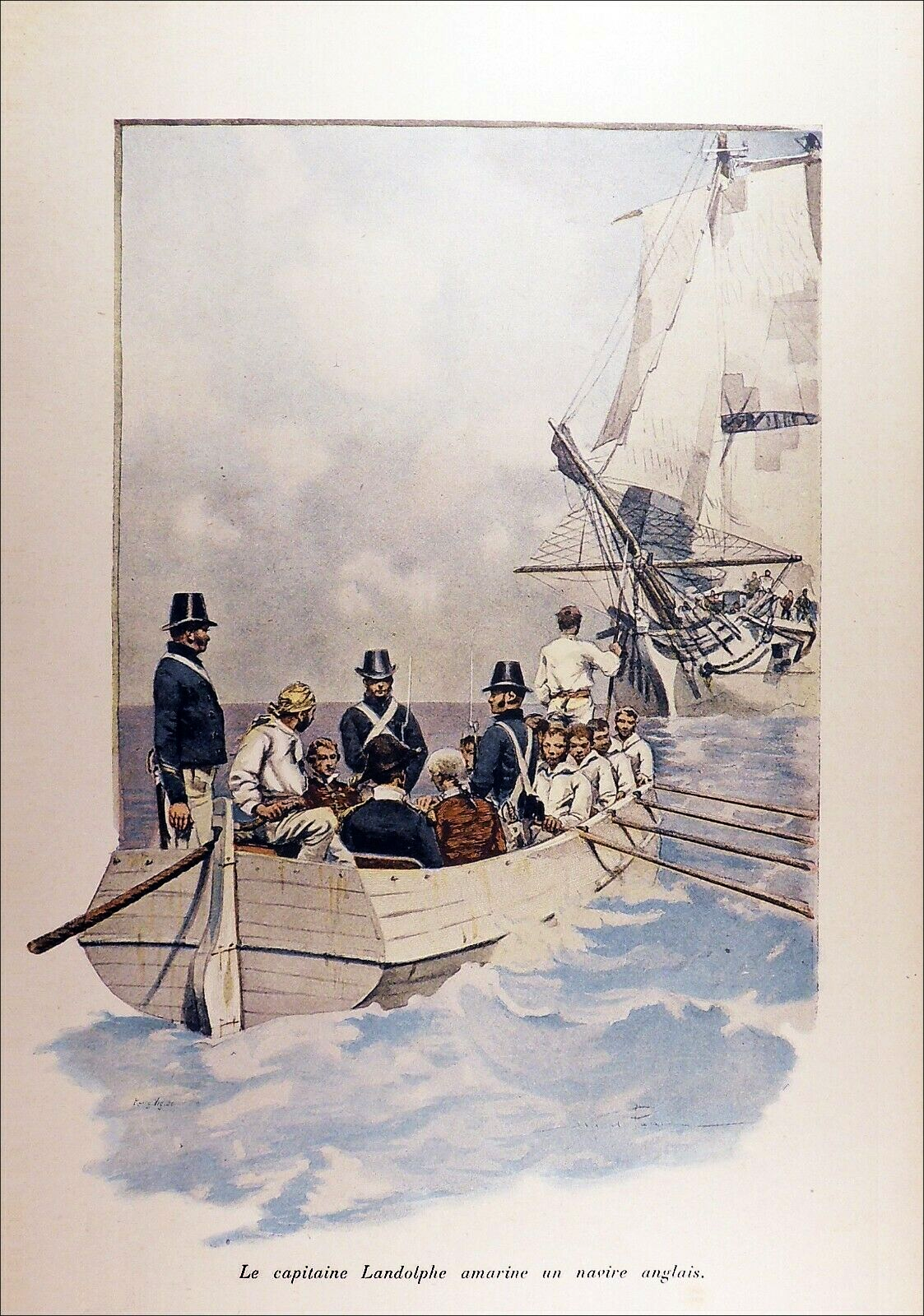

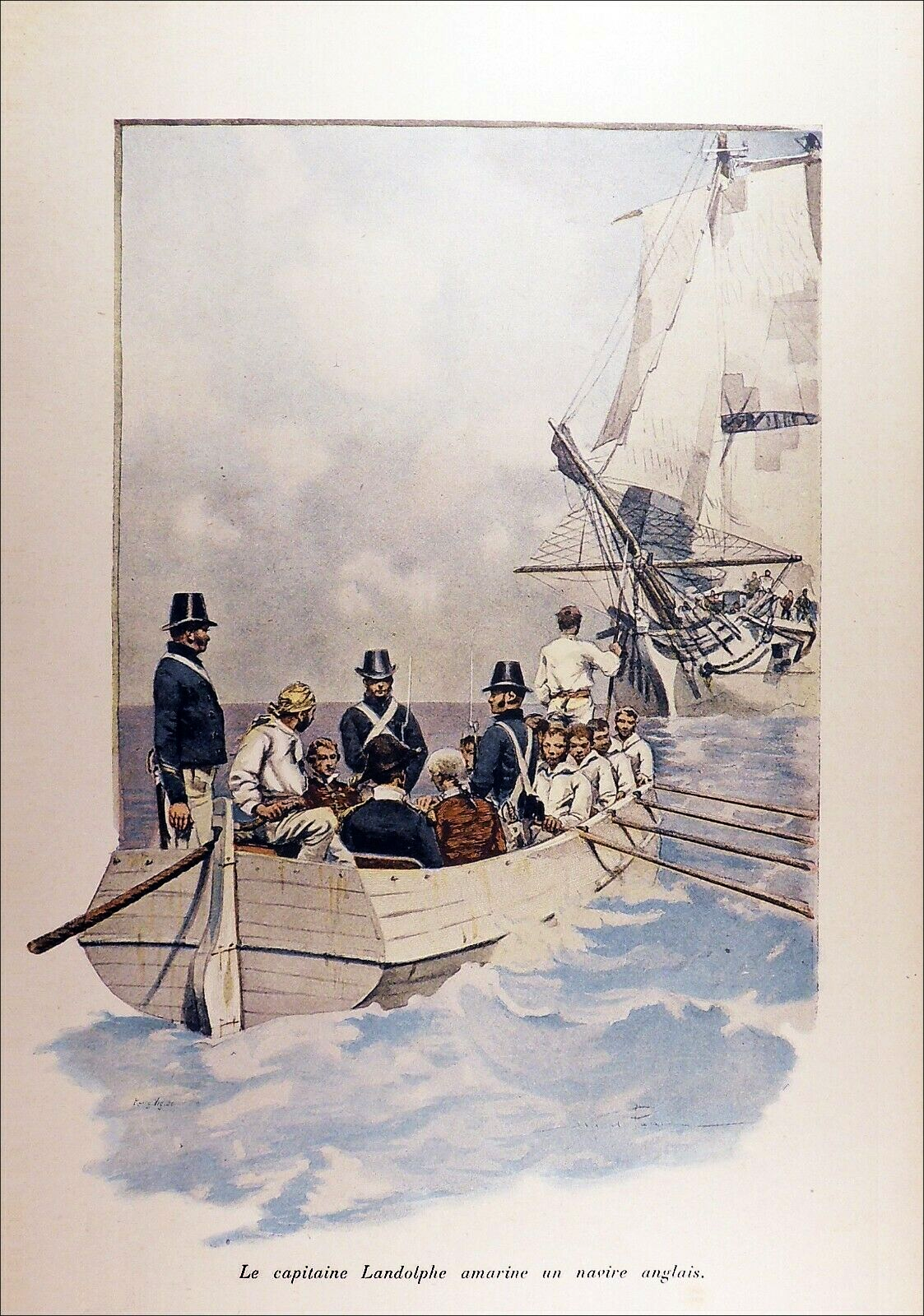

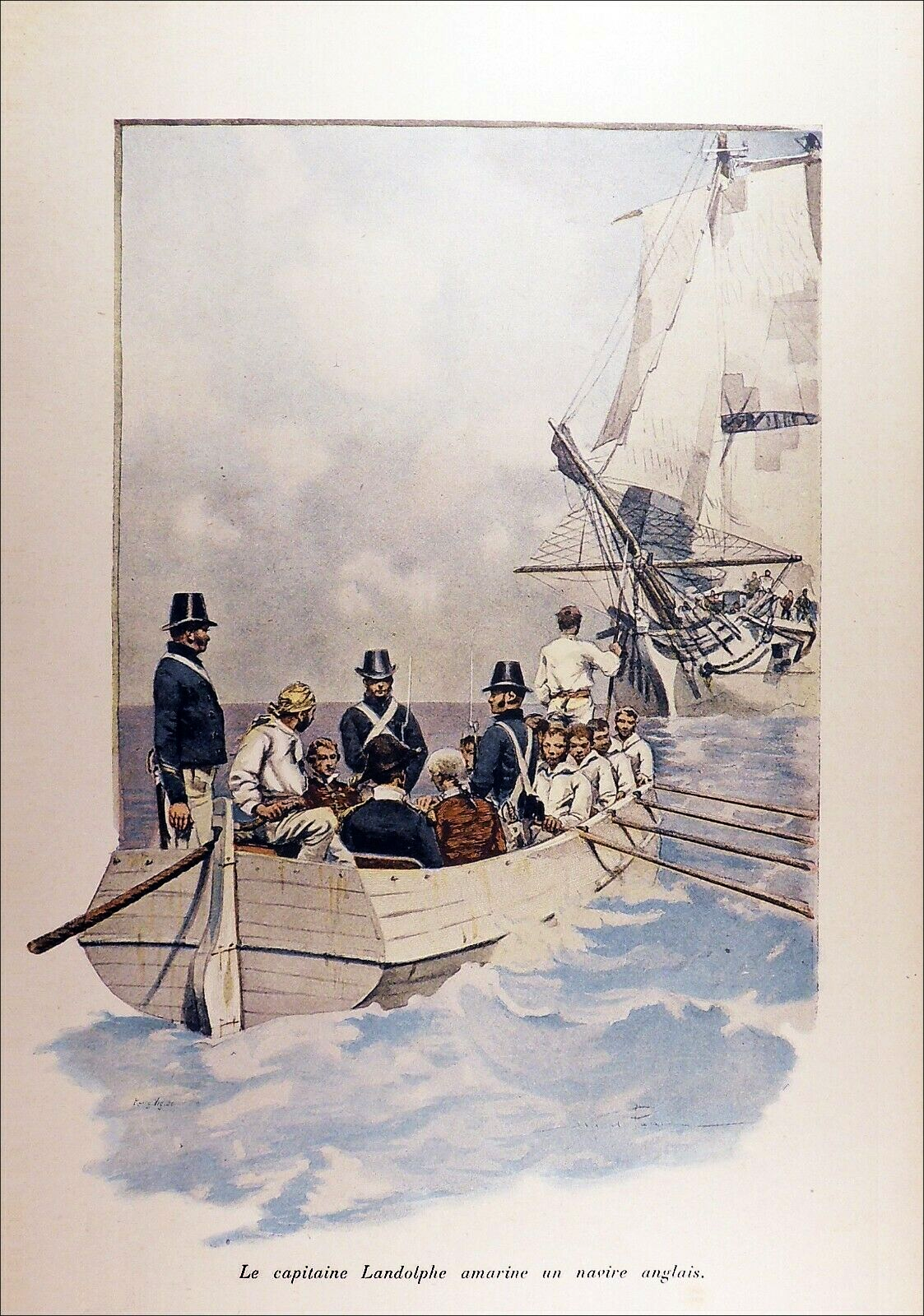

Une croisière du Capitaine Landolphe

(1795)

Les croisières des navires français étaient particulièrement mouvementées aux Antilles. On en jugera par ce récit du capitaine Landolphe, un marin dont la carrière peu connue mériterait cependant d'être rapprochée de celle de nos plus hardis corsaires. Le capitaine Landolphe montait alors la Liberté, une petite corvette.

PARVENUS à six lieues de l'île, naviguant vers la baie de Mahaut (à la Guadeloupe), la vigie nous annonce une voile au vent à notre égard. Je monte dans la hune ; je l'examine. C'était un vaisseau de guerre ennemi forçant de voiles sur la Liberté. Je ne pouvais tenter l'entrée du port sans m'exposer aux coups du vaisseau. Je changeai de route afin d'arriver vent arrière dans la rade de Déhays que je connaissais parfaitement, et où le refuge m'était assuré par une grosse batterie.

Je doublai la pointe de l'île, et voilà que la vigie annonce encore l'apparition au sud d'un navire dirigé sur nous : on le reconnaît pour être un vaisseau de 74. À cette nouvelle, ma perplexité devint extrême de me voir entre deux feux. Cependant je montrai aux matelots une confiance dans mes forces que je n'avais pas; je les encourageai par une gaieté feinte, je chantai une chanson dans leur goût. Pendant ce temps on disposait douze avirons pour accélérer notre marche, et l'on gouvernait sur la rade de Déhays.

Le vaisseau qui venait du sud, m'ayant joint à une demi-portée de canon, lâcha sa bordée de tribord sur la corvette en nous sommant d'amener. Ses boulets et sa mitraille criblèrent toutes nos voiles. Je fus constamment sourd aux avertissements et aux menaces de l'ennemi. La Liberté, secondée de ses avirons, continuait toujours sa manœuvre vers la rade. Le vaisseau s'approche de nouveau, et nous envoie une autre bordée terrible à boulets et à mitraille.

Un boulet fracasse l'habitacle (1) ; un autre coupe en deux sur le pont un des câbles tenant à l'ancre qu'on allait mouiller; un autre boulet de 52 perce le pont, traverse le hamac d'un matelot malade sans le blesser, mais non sans l'empêcher de faire des cris horribles. Plusieurs avirons furent mis en pièces sur le bras des marins, et toujours sans en atteindre aucun. Tous les habitants du lieu voisin, effrayés de voir tomber une grêle de boulets et de mitraille sur leurs maisons, se retirèrent avec précipitation dans les montagnes.

Cependant quelques hommes, qui avaient servi dans la marine, pénétrés de l'extrême danger dont j'étais environné, coururent à la batterie de terre, et firent sur le vaisseau un feu si bien nourri qu'il perdit plusieurs matelots tués sur le pont, ce qui détermina l'Anglais à laisser échapper sa proie. En effet, sans le secours de cette batterie, je succombais à une attaque infiniment trop inégale pour mes forces. Le vaisseau prit le large; je mouillai par cinq brasses d'eau.

Les habitants, revenus de leur frayeur, quittèrent les montagnes pour rentrer chez eux. Quelques-uns montèrent sur mon bord et mirent des soins empressés à secourir l'équipage. Je les remerciai : leur zèle me devenait inutile, puisque nul individu n'avait été touché, quoique la corvette eût reçu de fort près plus de cent coups de canon à boulet et à mitraille, dont une partie, recueillie sur le pont remplit plusieurs gamelles. Toutes les voiles furent criblées de manière à ne plus servir et les grandes vergues fort endommagées. Tant d'avaries m'obligèrent à rester une semaine dans cette rade. Heureusement qu'ayant reçu auparavant une voilure toute neuve pour remplacer l'autre, en cas d'événement fâcheux, je pus la faire enverguer de suite.

On me prescrivit de me rendre à la Basse-Terre afin d'y recevoir des vivres et d'aller croiser à la tête de Saint-Domingue. Les commissaires, en me voyant, ne m'épargnèrent point les compliments d'avoir soustrait ma corvette au violent désir de l'ennemi. Ensuite, ils -me dirent : «Nous allons t'expédier des vivres pour quatre mois. Tu établiras une croisière de cent jours dans l'est de Saint-Domingue. Ton équipage comprendra cent dix hommes. Dès que tu seras prêt à partir, nous t'enverrons nos instructions.»

Je passai trois semaines en ce lieu. Quand mon navire fut équipé, armé, je mis à la voile pour l'île de Saint-Thomas, appartenant aux Danois. J'étais chargé de remettre des paquets au consul français. Je sors de la rade au coucher du soleil, malgré la présence de deux vaisseaux de guerre ennemis, croisant à huit lieues de terre. Ils ne m'inspiraient aucune crainte, parce qu'ayant une pleine connaissance des côtes de la Guadeloupe, je savais où trouver des anses propres à me recevoir, comme dans le plus sûr asile. Toute la nuit, je côtoyai la terre à une demi-lieue. Le lendemain dans la matinée, étant à la vue d', la vigie avertit qu'elle voit un Antigoanavire nous donner la chasse.

Je l'observe : c'était une grande et belle goélette.

Tous les matelots vont à leur poste. J'arbore pavillon anglais, en feignant de vouloir entrer dans le port. La goélette hisse le même pavillon; elle force de voiles pour me parler : je diminue les miennes afin de l'attendre, avec un motif d'autant plus puissant que je me sentais exposé au feu d'un fort situé à l'entrée de ce port. La goélette avançait visiblement de mon côté. L'équipage et les soldats se couchent sur le pont, attendant le signal d'agir. Le capitaine de l'autre navire, étant tout près de moi, me demande en anglais «où je vas». Je lui réponds : « Amène, ou je te coule bas ».

Les canons paraissent détapés et pointés contre lui : l'effet de la foudre est moins prompt. Je lui ordonne de me suivre. Les deux navires se touchaient. Vingt de mes matelots s'élancèrent sur son pont avec un officier. Celui-ci avait l'ordre de s'emparer du capitaine, et d'aller au gouvernail de la goélette dans le dessein de nous éloigner du fort.

Lorsque, à deux lieues de là dans l'ouest, je ne redoutais plus l'effet de l'artillerie de terre, j'envoyai mon canot chargé d'amariner (2) la prise, qui était un corsaire armé de seize pièces, et monté par soixante-dix hommes d'équipage.

Le capitaine arriva sur mon bord, s'arrachant les cheveux de douleur d'avoir été surpris sans pouvoir se défendre, lors même que ses canons étaient chargés à boulets et à mitraille.

Tous les hommes du corsaire ayant passé sur mon navire, j'arborai pavillon national sur le pavillon anglais. Je me dirigeai vers l'île de Saint-Barthélemy, comme étant le point le plus prochain, afin d'y conduire ma prise. Arrivés tout près de ce lieu, une frégate anglaise nous chassa, mais sans succès.

Je passai de l'île de Saint-Barthélemy à Saint-Thomas pour y déposer mes paquets. Dès le lendemain, je quittai ce lieu dans le but de croiser, selon mes instructions, au vent de Saint-Domingue. Je présumai que les bâtiments de guerre anglais, en station dans l'île de Tortole, eurent quelque avis de ma présence sur la rade de Saint-Thomas, et de mon dessein d'aller à la Nouvelle-Angleterre; car à peine avais-je doublé la pointe de Saint-Domingue à cinq lieues de terre, en gouvernant au nord, la vigie nous prévient qu'elle découvre un grand bâtiment à six lieues de nous dans l'est, déployant toutes ses voiles de notre côté. Je m'assurai bientôt que c'était une frégate ennemie au vent à mon égard.

Comme il me devenait impossible de relâcher à Saint-Thomas ni ailleurs, il fallut se résoudre à combattre. Je disposai trente matelots déterminés à monter à l'abordage, quand la frégate serait près de nous; on devait embarrasser le beaupré dans les haubans de sa misaine, et jeter de nos hunes des grenades sur le pont.

À deux heures de l'après-midi, l'ennemi m'envoya plusieurs boulets de 52, à une demi-portée de canon. Elle était trop éloignée pour qu'il me fût possible d'échanger contre son bord avec quelque avantage mes boulets de 4 : je n'en avais point d'autres. Étonnée du silence de ma batterie, la frégate vint se mettre à la portée du pistolet, et me lâcha toute sa volée à boulets et à mitraille, qui tua plusieurs matelots. Tandis que je la voyais recharger ses pièces, je fis tirer contre elle une bordée, ainsi que les caronades chargés à mitraille. J'ordonnai de gouverner sur l'ennemi; mais, pénétrant mon dessein de l'aborder, il s'avance pour me défier, et m'envoie une autre volée de sa batterie et de ses caronades de 24 remplies de mitraille, dont l'effet terrible fut encore mortel à beaucoup de monde.

Cette bordée me démonta deux pièces, coupa une grande partie des manœuvres; plusieurs boulets percèrent la corvette de part en part : deux hommes, séparés en deux au milieu du corps par un boulet ramé, tombèrent sur moi, ainsi qu'un pilote côtier hollandais, de Curaçao, que je reçus dans mes bras.

Malgré tant de ravages causés, par la frégate, nous tentâmes de nouveau l'abordage ; mais, par malheur, le pont de la frégate offrait trop d'élévation à notre égard, et ses bastingages dépassaient les bords de plus de quatre pieds. Les matelots, préparés à sauter sur son pont, ne purent en saisir l'occasion. L'ennemi s'écarte un peu de nous, comme étonné de cette audacieuse résolution, continue son feu, et nous crie : «Braves Français! amenez votre pavillon ! »

La Liberté, criblée par plusieurs centaines de boulets, se remplissait d'eau. Je répondis au capitaine que je n'amènerais pas, et que la corvette allait couler bas avec son pavillon ; qu'il pouvait envoyer de notre côté ses embarcations, s'il le jugeait à propos, car nous étions hors d'état de le combattre. Son feu cessa soudain. Observant le balancement du vaisseau qui annonçait un très prochain péril, il fit mettre à la mer sa chaloupe et ses canots avec deux pompes, dans l'espoir de le sauver. Précaution fort inutile.

Les Anglais étant venus à bord de la Liberté pour l'amariner, l'officier qui les commandait demanda où était le capitaine de la corvette. Je me présentai :

Laissez-moi, lui dis je, prendre une malle ». Il souscrivit à ce désir; mais, voyant trois pieds d'eau dans ma chambre, je remontai en hâte et m'embarquai sur son canot. Déjà presque tous mes matelots avaient joint la frégate. Le capitaine vint me recevoir sur les passavants. Je lui présentai mes armes ; il refusa de les recevoir, en me disant fort gracieusement que je les avais trop bien défendues pour me les ôter des mains, et qu'il ne devait sa victoire qu'à des forces très supérieures. Il montra beaucoup de politesse, me combla d'attentions, m'offrit des liqueurs, que je ne pouvais accepter, ayant le cœur trop serré de ma défaite. C'est dans ce même instant que je vis couler à fond la corvette avec le plus extrême chagrin.

J'appris alors que le capitaine s'appelait Mils et sa frégate l'Alarme; qu'elle portait trente-deux pièces de 32.

(1). Espèce d'armoire en bois, sans aucun fer ni acier; elle est placée devant le poste du timonier vers l'artimon ; on y renferme la boussole, la lumière et l'horloge. Il y a trois compartiments : celui du, milieu répond à la quille et renferme une lampe de cuivre pour éclairer les deux autres qui n'en sont séparés que par un châssis de verre ; chacun doit contenir un compas de route. (Note de Landolphe.)

(2). Prendre possession en mettant des marins à bord.

(Mémoires du Capitaine Landolphe.)

(Arthus Bertrand, éditeur.)

Première course de Surcouf sur le "Hasard"

(1795)

SURCOUF était Breton, ainsi que Du Guesclin et Latour-d'Auvergne. Sa maison natale sera peut-être entourée un jour, à Saint-Malo, de cette même vénération qui consacre, à Rouen, celles de Corneille, Fontenelle, Jouvenet, Boieldieu et Géricault. Dans tous nos ports de Bretagne, on débite mille récits amplifiés sur ces étranges croisières, qui sont venues par intervalles faire diversion aux triomphes anglais....

Cet homme, nommé Surcouf, ou Surcouf le Jeune, ou Robert Surcouf, ou même encore le gros Surcouf, si l'on veut, haut de cinq pieds six pouces, était vigoureusement charpenté, les yeux un peu fauves, petits et brillants, le visage couvert de taches de rousseur, le nez aplati ; ses lèvres minces s'agitaient sans repos. C'était un compagnon d'humeur joyeuse, brusque et diseur de grosses vérités, enfin ce que les matelots appellent un bon b …..

Il était aussi de ceux qui appellent sur eux les regards des autres, qui dominent une foule, apaisent une révolte et forcent un succès. Je ne sais si Surcouf a su jamais obéir, mais à coup sûr il était né pour commander.

Le public groupé sur les quais du port riait de voir appareiller du Chien de Plomb (1) ce petit paria de 45 tonneaux, qui se rendait en rade. On plaignait chaudement l'armateur assez hardi pour risquer ses capitaux sur ce you-you allant à la chasse des prises avec vingt-cinq hommes et un mousse, commandés par un inconnu. En effet, il eût été difficile de deviner qu'il emportait à son bord des gens capables de tenter un coup de main aussi extraordinaire que celui qui couronna cette course, prélude des exploits fameux d'un de nos premiers corsairiens; spectateurs vulgaires, qui assistent à la naissance d'une renommée, et qui n'y devinent rien ! Mais laissez faire : ces gens, dont la parole n'a pas assez d'ironie pour blâmer l'absurdité de l'entreprise, exalteront plus haut que tous, après la victoire, sa gigantesque audace. Peut-être Surcouf se livrait-il à ces réflexions, tandis que son petit brig se glissait entre les navires de toutes les nations qui encombraient le port, en cherchant à éviter les écueils de la Pointe-aux-Anes, de la Chaussée-Tromelin, de l'île aux Tonneliers, que ses matelots saluaient de leurs adieux.

Le navire ne resta qu'un jour en rade. Les traînards se rallièrent au coup de partance (2), et bientôt s'effacèrent, aux yeux de ces vingt-six aventuriers, la colonnade purpurine des Trois-Mamelles, la crête abaissée du Pouce, le cône renversé du Piter-Boat et la montagne de la Découverte, etc. Cette barque téméraire va traverser l'océan Indien, se dirigeant vers le seul passage des vaisseaux qui font le commerce de l'Inde, de ces massifs navires tout hérissés d'hommes et d'artillerie. Mais le nom de Surcouf vaudra cent hommes lorsque, quelques années plus tard, le vent le portera aux oreilles des ennemis, vint-il d'une simple chaloupe ! Laissez-le, inaperçu, gagner les brasses du Bengale et s'établir aux bouches du Gange. Il y est, il se cache sous le gréement d'un pilot-boat (bateau-pilote), il guette.... La proie viendra.

En effet, la brume épaisse du matin permettait à peine de distinguer une voile à quelques brasses. Dès la pointe du jour on avait crié : « Navire ! » cri imposant dont un bruit tumultueux est toujours la suite. La lunette du Malouin avait démontré aux moins expérimentés que c'était un vaisseau de la Compagnie des Indes, portant vingt-huit pièces en batterie, et quelques-unes sur son pont. Dès lors, pas moyen de songer à une attaque. À coup sûr, personne n'y pensa, si ce n'est peut-être Surcouf, impatient d'une tentative, las aussi d'une inaction prolongée. Le manteau gris dont l'atmosphère se couvrait de plus en plus servait d'ailleurs les desseins du hardi Breton, et il résolut d'exploiter l'impossibilité du succès en faveur du succès même.

Quel officier, quel matelot, à bord du bâtiment anglais, ira supposer un instant que ce mauvais bricaillon, avec ces quatre misérables pierriers presque imperceptibles, veut risquer le combat? On ne croit pas à un équipage de fous. Le Hasard approchera tranquillement, sans exciter de défiance : c'était là le grand point ! Son exiguïté lui donne assez l'air de ces nombreux bateaux qui vont chercher les navires au large pour les conduire dans le Gange : on n'éveillera pas le moindre soupçon. Mais suffit-il de ces chances ? Aborder à l'aide d'un brouillard, à l'aide d'une erreur, ce n'est que le premier acte du drame ; le second est tout entier dans le courage des hommes qui entourent un chef intrépide. Quelque braves qu'ils soient tous, seront-ils au niveau d'une entreprise aussi audacieuse? Il est des intrépidités que légitime le désespoir; mais ici point, c'est la honte de reculer ou la soif de l'or qui les anime.

Le malin corsaire interroge donc franchement chacun de l'œil. Il est sûr d'un oui approbatif. À sa mine, au mouvement de sa tête, on a deviné ce dont il s'agit, même avant qu'il ait parlé. Il semble que son enthousiasme exhale une énergie, un espoir de succès qui se communique.

« Voulez-vous? hem !... Il est fort, mais il est endormi; jamais nous ne retrouverons ce que le sort nous offre; merci de la trouvaille, je parie ma tête qu'il est à nous (beau gage, ma foi, pour ceux qui allaient peut-être y laisser la leur), et s'il est à nous, nom de D... notre fortune est faite. Eh bien ! voulez-vous? Quoi !... Voulez-vous, nom de D... ? »

Il n'y eut qu'un oui ! dont Surcouf s'efforçait avec la main de tempérer l'éclat; car s'il exista jamais une circonstance où il fût dangereux de réveiller le chat qui dort, c'était bien celle-là : nous étions si près !

Alors silence ! dit-il ; armons-nous et soyons prêts. » Il désigne six hommes qui ne doivent pas le quitter. « Timonier, laisse arriver.... Mets le cap droit sur son travers.... Halez les canons dedans, on ne s'en servira pas.... Amure les basses voiles.... Bon ! nous allons l'aborder sous le vent. Écoutez bien, vous autres : il est midi pour notre c... si nous manquons notre coup ; tandis que pour réussir il faut seulement que chacun de nous tue son homme, pas davantage pour commencer. Je vous réponds du mien; armés comme nous le sommes, ce n'est pas difficile. Sitôt sur le pont de l'Anglais, d'abord pas de repos, pas de quartier, quoi ! à mort, il nous faut les bourlinguer (3) plus vite que ça, tant pis pour ceux qui s'y trouveront ! et tout doit se passer rapidement et sans bruit, afin que ceux qui dorment dans la batterie n'aient pas le temps de s'éveiller avant que ce soit fini, et que nous puissions fermer les panneaux. Vous voyez bien qu'en cinq minutes la victoire est à nous. »

Comme on peut le penser, l'éloquente harangue du noble Malouin produisit sur son auditoire avide une impression galvanique.

« Hourra ! » crièrent tout bas les vingt-cinq forcenés de frères la côte, dont cœur de bronze s'était ouvert à l'admiration ; ils étouffaient de bonheur.

Le brig était au vent de l'India Man, qui se dessinait plus distinct, se balançant sous toutes ses voiles, fier de sa double ceinture de fonte. Il finissait un long voyage; son opulente cargaison allait remplir les comptoirs et convertir en or les produits de Londres.

L'équipage, depuis longtemps, saluait l'approche du Gange. Le navire avait déjà son pilote. « Que veut donc celui-ci? on n'y fait pas attention. Il va s'en retourner vexé quand il saura qu'on est pourvu », disait déjà l'officier de quart anglais, se préparant à lui annoncer cette triste nouvelle, et jouissant d'avance de son désappointement. Pauvre homme ! il ne se doutait guère du port où on voulait le conduire !

Une portée de pistolet sépare les deux navires; Surcouf a interrogé sa longue-vue; il a reconnu qu'on s'occupait à laver le pont du vaisseau, toilette de chaque matin; les canons reposent dans leurs sabords; l'ennemi n'a pas d'autres armes que le balai, la brosse au long manche, la brique, le faubert et l'éponge. Nous ne pouvons plus d'ailleurs reculer,... nous sommes vus. Un quart d'heure se passe à peine, que le Hasard, sous prétexte de parlementer, vient ranger l'énorme Triton; nos grappins, lancés à la hâte, s'enlacent dans ses agrès de tribord; nos basses vergues servent de pont de communication ; tout le monde saute. Nous y sommes, et le corsaire, que personne n'a pensé à amarrer le long du ship, est en dérive : Surcouf l'a repoussé du pied : sa mission est remplie.

Nous ne chercherons point à décrire la surprise d'une cinquantaine d'Anglais, n'ayant d'abord sous la main que des ustensiles de nettoiement pour se défendre, et tombant sous nos coups de toutes parts; les premiers cris d'alerte sont étouffés par le poignard ; la mort répond à l'étonnement. Peu à peu le tumulte s'accroît; quelques ennemis veulent monter l'escalier de la batterie, ils sont assommés; les autres se pressent, ils s'encombrent pour escalader le pont par toutes les ouvertures. Un coup de fusil tiré de la vergue barrée, où s'était sauvé un fuyard, donne le signal à tout le vaisseau ; la masse d'hommes qu'il renferme fait entendre un bourdonnement confus. Surcouf est partout ; sa hache et son pied tour à tour refoulent dans les écoutilles les ennemis qui se présentent pour monter sur le pont. Sa main robuste ferme enfin le grand panneau ; on lance des grenades dans celui de l'avant, il est bientôt en notre pouvoir. Mais, dans cette minute décisive, notre capitaine est saisi par la jambe ; on l'entraîne, il va s'engouffrer. C'en était fait de lui,... mais il est vigoureusement secouru. Quelques cadavres et quelques projectiles, adroitement lancés sur la tête des plus acharnés, leur font lâcher prise. Toutefois la fureur, l'espérance des vaincus n'est pas apaisée; nous faisons pleuvoir la grenade parmi eux, et ils se décident enfin à descendre dans la cale. La batterie et le pont sont libres; en un mot, le Triton est à nous, et les couleurs françaises brillent à la corne d'artimon.

Malgré ce succès, la sécurité était encore incomplète et la victoire peu assurée : nous tenions, il est vrai, cent prisonniers sous les écoutilles, mais nous n'étions plus que vingt : vers la fin du combat, cinq des nôtres étaient tombés sous les longues piques des ennemis.

Dans cette circonstance, chacun émettait son avis sur ce qu'on devait en faire ; s'en débarrasser d'une certaine manière était affreux. Loin d'être d'atroces pirates, nous étions au contraire de francs coursiers; nous ne voulions employer que des moyens sages, légaux, et traiter les choses à l'amiable et poliment.

Surcouf, interrogé, et sur la proposition du calfat, se détermine à tenir conseil, et décide, à la majorité de sa voix, savoir :

1° Qu'on donnerait aux cent et quelques Anglais survivants le corsaire pour se sauver où ils voudraient, leur laissant le soin de s'arranger à bord aussi bien que possible pour leur commodité, si néanmoins le navire pouvait les contenir tous ;

2° Qu'on ferait monter un à un les prisonniers renfermés dans la cale, et qu'après s'être déshabillés de toutes pièces pour plus de facilités, ils iraient joindre à la nage le Hasard, qui n'était guère alors qu'à une demi-portée de fusil.

La décision fut exécutée main sur main (4), et une traînée de têtes flottantes joignit bientôt la prise au corsaire; nous gardâmes seulement, pour nous aider à manœuvrer le colosse de quinze cents tonneaux, une vingtaine de ceux qui nous parurent être doués du meilleur caractère.

Cependant, une fois les derniers Anglais à la mer, nous ne tardâmes pas à nous apercevoir, aux préparatifs que faisaient à bord du Hasard ceux qui y étaient arrivés les premiers, que leur intention manifeste était de venir nous attaquer à leur tour. On pense bien que Robert Surcouf fit tomber le manque de prévoyance sur son conseil, dont personne n'avait ouvert la bouche; le conseil le reçut avec la même complaisance que la proposition imposée de l'expédient malencontreux qu'on venait de mettre en pratique.

Réduits pour ainsi dire à la dernière extrémité, une décision plus énergique était indispensable ; car une fois tous les Anglais embarqués sur le Hasard, où ils trouvaient des armes et des munitions, ils armèrent les avirons de galères et mirent le cap sur nous.

On tira sur lui plusieurs coups de canon qui ne l'atteignirent pas ; et le Révolté (5), présentant sa proue, n'en avançait pas moins menaçant pour nous. Comment vingt hommes vont-ils maintenant se défendre contre plus de cent, bien déterminés à prendre leur revanche ?

Funeste alternative ! il faut encore une fois dans la même journée vaincre ou mourir. Pas de doute qu'avec quelques pièces d'artillerie nous devions couler cette barque; nous avions des projectiles sous la main, mais la poudre nous manquait, ainsi que les clefs pour en trouver. Les explorations affaiblissaient notre monde disséminé dans ce vaste labyrinthe. Au risque de faire sauter le navire, il fallait défoncer la soute aux poudres, si l'on était assez heureux pour la trouver ; la moitié de nos gens, une pince et une lanterne en main, était à sa recherche.

Mais le danger est trop près, trop imminent, Surcouf ordonne de fermer les sabords de la batterie, et des cordages entrelacés à la hâte simulent jusqu'à une certaine hauteur des filets d'abordage tendus à quelques pieds au-dessus des plats-bords pour nous faciliter la destruction des assaillants. C'est derrière ce nouveau rempart que se concentrent nos efforts; enfin, tant bien que mal, par ce système de défense nous avons triplé nos hommes, armés jusqu'aux dents, et, possesseurs de longues piques de nos ennemis, nous attendons leur attaque de pied ferme.

Enfin la Providence, qui veille aussi quelquefois sur les braves gens, ne nous abandonna pas : une jolie brise vient tendre nos voiles, nous marchions mieux que le Révolté, et en dix minutes nous nous trouvons à l'abri de ses atteintes.

Mais cependant le calme peut revenir, la prudence est en progrès â notre bord, il faut prendre au plus vite un parti décisif qui s'accorde avec notre propre conservation et la morale; car le rhum commence à parler, et l'humanité est sur le point de fléchir. Il y avait des enragés qui voulaient faire passer la prise sur notre assaillant, mais on se contenta à moins : on mit le cap sur lui, malgré les efforts qu'il fit pour éviter cette exécution préventive ; on rangea son bord à trois toises, et notre vergue de misaine, apiquée à cet effet, abattit simultanément ses deux mâts sur pont, d'où les hommes s'étaient presque tous jetés dans la cale ou à la nage, dans la crainte d'être mitraillés.

À un mois de là, le Triton, ayant en poupe le pavillon anglais surmonté du pavillon français, entrait au port Maurice, et plus tard Surcouf allait faire construire, à Nantes, le corsaire la Clarisse, dont les succès dans l'Inde lui valurent la plus grande partie de sa fortune.

1. Fontaine située au fond du port.

2. Coup de canon tiré pour donner le dernier signal du départ.

3. Les secouer, les maltraiter.

4. Rapidement, sans hésiter.

5. Nom qu'on improvisa de suite pour désigner l'India Man.

(L. Garneray, Voyages, aventures et combats.)

(Henri Gautier, éditeur.)

La course sous le Directoire

Après ces aventures de corsaires courant sur l'ennemi avec des navires de commerce armés de canons et de caronades, voici le récit d'une croisière de course faite par un bâtiment de guerre, le brig le Milan, dans les parages des Antilles.

LE 27 novembre 1796, je sortis de la baie de Mahaut. Mon premier soin fut de régler la ration d'eau qui serait délivrée à chaque homme de l'équipage.

J'avais une longue traversée en perspective : il fallait en prévoir les chances les plus contraires, et s'y préparer de bonne heure par une sage économie. Je venais de doubler l'île de la Désirade, lorsque j'aperçus deux frégates, qui se couvrirent à l'instant de voiles pour me donner la chasse. La brise était fraîche. Je jugeai bientôt que j'avais sur les bâtiments qui me suivaient un grand avantage de marche, et pour leur prouver ma confiance, je donnai l'ordre d'amener les perroquets. Cette manœuvre eut l'effet que j'en attendais : les frégates, découragées, levèrent la chasse, et me laissèrent libre de profiter de toutes les variations de la brise pour m'élever au vent de l'île d'Antigue. De ce point, je prolongeai ma bordée vers le nord jusqu'au-delà du tropique, et je ne virai de bord que lorsque je me crus certain de pouvoir, en courant au sud, doubler l'île Fernando de Noronha. Cette île est située non loin de l'équateur, à une soixantaine de lieues des côtes du Brésil. Dès que je l'aurai dépassée, les vents devaient me porter en quelques jours sur le théâtre de ma première croisière. Des calmes fréquents retardèrent notre marche et nous laissèrent à la merci des courants. Nous comptions déjà quarante jours de mer.

Mes observations me laissaient peu d'espoir de passer au vent de Fernando de Noronha, et je me serais estimé fort heureux si j'avais pu conserver l'assurance de doubler le cap San-Roque, qui forme, vis-à-vis de Fernando de Noronha, l'extrémité du continent. Pour mettre le comble à nos ennuis, depuis que nous avions perdu de vue les deux frégates qui nous avaient poursuivis sous l'île de la Désirade, nous n'avions pas aperçu une seule voile. La mer était déserte, et les émotions mêmes d'une croisière ordinaire nous étaient refusées. Pendant que nous déplorions la stérilité de ce long voyage, un grand trois-mâts se montra tout à coup à l'horizon. Il était sous le vent. Nous laissâmes arriver pour le joindre ; mais la brise était très faible, et, sans le secours de nos avirons, nous ne l'eussions certainement pas atteint. La nuit survint avant que nous fussions par son travers. Pour essayer probablement de nous effrayer, ce navire mit en panne et fit paraître un feu à chaque sabord. Je voulus, avant tout, m'assurer que j'avais bien affaire à un bâtiment ennemi. Des fanaux placés dans le gréement d'une certaine façon constituent ce qu'on appelle, en temps de guerre, les signaux de reconnaissance ; c'est le mot d'ordre auquel tout navire-ami doit répondre. Le navire inconnu répondit à notre signal par toute sa volée. Nous étions prêts : le combat s'engagea et se prolongea pendant environ une heure et demie.

L'obscurité rendait, des deux côtés, les coups forts incertains. Plusieurs boulets cependant vinrent frapper notre coque. Si le bâtiment marchait moins bien que nous, il portait, en revanche, des canons bien autrement redoutables que les nôtres. Les projectiles qui nous avaient atteints étaient du calibre de neuf. Les combats de nuit demandent des hommes aguerris ; les matelots du Milan ne l'étaient pas encore. Étonné du ralentissement subit de notre feu, j'en voulus connaître la cause, et je m'aperçus que nombre de nos gens, profitant de l'obscurité pour abandonner leur poste, s'étaient sans vergogne cachés à l'abri de la chaloupe. J'étais bien sûr que la lumière du jour rendrait du cœur aux plus poltrons, aussi me décidai-je à suspendre un engagement dans lequel nous risquions de consommer fort inutilement toutes nos munitions. Notre adversaire continuait à fuir sous toutes voiles, cacatois et bonnettes dehors. Je me contentai de l'observer pendant le reste de la nuit. Dès la pointe du jour, nous reconnûmes un superbe négrier anglais, pavillon battant, armé de vingt-deux canons de neuf.