Gloires et Souvenirs Maritimes

1799 -1815

Un combat de neuf heures

Après le désastre d'Aboukir, Decrès avait conduit son vaisseau à Malte. Mais le général Vaubois, qui commandait l'île, ne voulut pas garder des navires qui ne pouvaient lui rendre service et qui consommaient ses vivres. Il donna l'ordre à Decrès de gagner la France avec le Guillaume-Tell.

1er floréal an VIII (20 avril 1800).

Citoyen Ministre,

J'ai le malheur d'avoir à vous rendre compte de la prise du vaisseau le Guillaume-Tell, commandé par le capitaine Saunier, et sur lequel j'avais récemment porté mon pavillon. C'est le 9 germinal dernier que, quelques heures après son départ de Malte, et après une résistance dont je vais vous donner les détails, il m'a fallu céder à la cruelle nécessité de le rendre à l'ennemi, à environ sept lieues dans le sud du cap de Passaro, île de Sicile.

Cinq vaisseaux anglais, une frégate et plusieurs corvettes croisaient devant La Valette. Nous étions assurés que l'ennemi était instruit du projet de notre départ : mais, quels que fussent les périls, ce départ était trop nécessaire pour balancer à l'effectuer.

Ce fut le 8 germinal qu'il s'exécuta, à onze heures du soir, environ une heure après le coucher de la lune.

Malgré cette précaution, pour éviter d'être vu, le vaisseau avait à peine largué les amarres, que les postes anglais l'aperçurent et le signalèrent. On fit feu sur lui de toutes parts.

Courant près et plein, le Guillaume-Tell avait déjà doublé plusieurs vaisseaux ennemis qui l'avaient pris pour un des leurs, lorsque, vers onze heures trois quarts, il fut reconnu par une frégate qui vira sur lui, en se couvrant de feux pour signaler sa chasse, et rallier tous les ennemis.

C'était la Pénélope, de 44 canons, qui malheureusement avait sur le Guillaume-Tell un grand avantage de marche. Elle gagna de manière qu'à une heure du matin, elle en était à très petite portée, lorsqu'elle lança des deux bords, et envoya ainsi dans sa poupe, deux bordées auxquelles il riposta par ses canons de retraite. Plus d'une fois, elle en fut atteinte; mais cela ne l'empêcha pas de réitérer cette manœuvre toute la nuit, ayant tout l'avantage qui résultait pour elle de la supériorité de sa marche et du choix de ses positions, attendu la nécessité où j'étais de fuir.

Vingt fois je fus tenté de faire manœuvrer pour la mettre hors de combat, ainsi que quelques corvettes qui tiraillaient de l'arrière; mais, comme le vent était très frais, et que, malgré l'obscurité de la nuit, on voyait à l'horizon les bâtiments qui les appuyaient, je ne pus me dissimuler que, pour peu que je m'arrêtasse, je fusse joint incessamment par tous les chasseurs, et ne pouvais plus échapper. Nous fûmes donc ainsi incommodés toute la nuit par cette frégate, qui parvint à démâter le vaisseau de son grand mât de hune, vers cinq heures du matin. Presque au même instant survint le vaisseau le Lion de 64 canons, qui se mit à portée de mousquet, par le travers de bâbord du Guillaume-Tell, tandis que la Pénélope le canonnait de l'arrière. Pendant trois quarts d'heure environ que le Lion prêta le côté, il reçut et fit un feu très vif; mais enfin le sien faiblit, et nous étions à demi-portée de pistolet, lorsque je m'aperçus qu'il n'avait plus personne sur ses gaillards.

J'ordonnai au capitaine Saunier de saisir le premier moment pour l'aborder. La première tentative que cet officier en fit ne put réussir par les soins que l'ennemi mit à l'éviter : mais l'ayant tenté une seconde fois, il parvint à engager le beaupré du Guillaume-Tell dans les haubans d'artimon du Lion; et l'abordage réussissait certainement, si par la rupture du bout-dehors du premier, les deux vaisseaux ne se fussent dégagés au moment même où un matelot amarrait le gréement, et où une troupe de braves se présentait pour se jeter à bord. Ce coup de main manqué, le Lion, désemparé de toutes ses voiles, ayant son gréement haché, sa mâture chancelante, fut obligé de faire vent-arrière, ses écoutes en bande, sans tirer un coup de canon.

Le Guillaume-Tell le poursuivit quelques minutes, puis fut contraint de revenir sur bâbord pour recevoir le Foudroyant qui venait prendre part au combat.

Il était environ six heures. Ce Foudroyant de 86 canons, l'un des plus beaux vaisseaux de l'Angleterre, passa de l'arrière du Guillaume-Tell, en lui criant de se rendre, et lui envoyant aussitôt sa bordée. Par le conflit de leurs manœuvres, les deux vaisseaux se trouvèrent bientôt par le travers l'un de l'autre, le Foudroyant à tribord, et la Pénélope dans la hanche. Le feu, dans ce moment, fut terrible de part et d'autre, et dura ainsi près d'une heure, d'aussi près qu'on peut l'être sans s'aborder.

Il y avait environ trente-six minutes que le mât d'artimon du Guillaume-Tell était tombé, lorsque, vers les sept heures moins un quart, son grand mât eut le même sort. Les voiles et le gréement du Foudroyant étaient en pièces; il avait été quelques moments sans gouverner; et comme il présentait la poupe, son mât d'artimon avait été coupé, et plusieurs de ses vergues étaient en pantenne.

Cependant, retiré du combat depuis une heure, le Lion s'était réparé et revenait à la charge par bâbord. Dans l'état où était le Guillaume-Tell, j'avoue qu'il y avait peu à espérer pour son salut d'un combat aussi inégal : mais la détermination de son équipage était telle, que j'étais au moins sûr de le vendre cher à l'ennemi, et d'ailleurs, tant que le vaisseau gouvernait, il pouvait encore tout entreprendre, sans avoir rien à ménager pour lui-même ; c'est pourquoi j'ordonnai au capitaine Saunier de tâcher d'aborder le Foudroyant, dont nous voyions que le feu avait beaucoup faibli. L'ennemi, jugeant de notre intention, manœuvra pour éviter l'abordage, en coiffant ses voiles, et les deux vaisseaux se touchèrent presque, mais ne purent s'accrocher.

II résulta au moins de cette manœuvre que le Foudroyant, qui avait déjà son mât d'artimon à bas, fut battu à bout portant, de l'avant en arrière; son petit mât de hune tomba; il s'éloigna ayant ce qui restait de mâture extrêmement maltraité, et se tint le reste du combat à une distance qui ne permettait plus d'abordage. Ce fut alors que le capitaine Saunier, qui jusque-là avait commandé la manœuvre avec une habileté peu commune, fut blessé grièvement et remplacé dans le commandement par le premier lieutenant Donnadieu, officier d'un très grand mérite.

Depuis sept heures, le Guillaume-Tell n'ayant plus que son mât de misaine et son petit mât de hune eut à combattre à la fois les deux vaisseaux et la frégate; il répondait à tous, tirant toujours des deux bords, et souvent de l'arrière en même temps.

Le feu avait pris plusieurs fois dans les hauts, et chaque fois on était parvenu à l'éteindre : plusieurs explosions que j'avais vues à bord des ennemis m'assuraient que le même accident leur était arrivé. Malheureusement le démâtage engageait une grande partie de nos batteries de bâbord et nous étions obligés d'arroser continuellement ce côté, où les débris de voilures et de gréements dont nos efforts ne suffisaient pas à nous débarrasser s'embrasaient à chaque instant.

A huit heures (et je cite ce moment parce que je ne puis pas préciser de combien l'état des batteries s'était empiré à la fin de l'action) il y avait un canon de crevé, un de cassé par les boulets, et dix-neuf de démontés, sans comprendre ceux des gaillards. Comme le grand mât avait été coupé deux fois, un de ses troncs, d'environ quatorze pieds de long, barrait le gaillard d'arrière tout encombré d'ailleurs des débris de la lunette. Malgré cet accident et le spectacle de beaucoup de sang répandu, la détermination de l'équipage allait en croissant, et, malgré le feu réuni des trois bâtiments ennemis, la défense du Guillaume-Tell était encore très rigoureuse à huit heures et demie, lorsque son mât de misaine tomba sur bâbord. Tout ce côté battu par le Lion se trouva alors engagé par les mâtures. L'ennemi, profitant de l'embarras de cette position, put choisir celle qui lui convenait et où il nous devenait impossible de lui répondre. Le Foudroyant, qui était le plus maltraité, ne pouvait se tirer du travers de tribord : mais dans la hanche de bâbord était le Lion, ayant ses voiles et son gréement hachés et quelques vergues cassées; enfin la Pénélope, qui était la moins maltraitée, avait passé de l'avant, et tous réunissaient leur feu sur le Guillaume-Tell, qui, rasé de tous ses mâts, ne gouvernait plus. Il était ballotté par une grosse houle qui, depuis qu'il n'était plus appuyé par la mâture, le forçait à chaque roulis de fermer les sabords de la batterie basse pour ne pas remplir.

Dans cette position, il ne me fut que trop évident non seulement que le salut du vaisseau était impossible, mais encore que je n'avais plus de mal à faire à l'ennemi. Je ne pus donc me dissimuler que les hommes que je perdrais par une plus longue résistance soient gratuitement sacrifiés à une vaine ostentation. Sur cette conviction et celle que la défense du Guillaume-Tell avait été assez soutenue pour n'avoir rien que d'honorable, je crus de mon devoir de céder à la fortune, et à neuf heures trente-cinq minutes environ, après le complet démâtement, le pavillon fut amené.

La frégate la Pénélope fut seule en état d'amariner le vaisseau, et lui donna la remorque pour se rendre à Syracuse. Après vingt-quatre heures de réparation, le Lion la donna au Foudroyant, dont toutes les vergues étaient criblées; et en voyant après ce combat ce qui restait de mâture à ce vaisseau, Français et Anglais ne concevaient pas qu'elle pût tenir encore debout. Après le combat, vergues et mâts quelconques, tout a été changé à Minorque.

Le capitaine Saunier vous transmet, citoyen ministre, l'état des hommes tués ou blessés dans le combat. L'ennemi n'a pas dissimulé qu'il avait perdu beaucoup de monde ; et, d'après ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit immédiatement après l'affaire, il paraît certain qu'à cet égard les vainqueurs n'ont pas été plus heureux que les vaincus.

Je crois superflu de m'étendre sur la conduite de l'état-major et de l'équipage du Guillaume-Tell. Le seul fait de son combat et trois tentatives d'abordage, où, malgré la supériorité de l'ennemi, nous avons été voisins du succès, vous disent assez, citoyen ministre, quelle confiance m'inspiraient les talents du capitaine, le dévouement des officiers et la bravoure de tous ceux, de quelque grade qu'ils fussent, que j'avais l'honneur de commander.

DECRÈS.

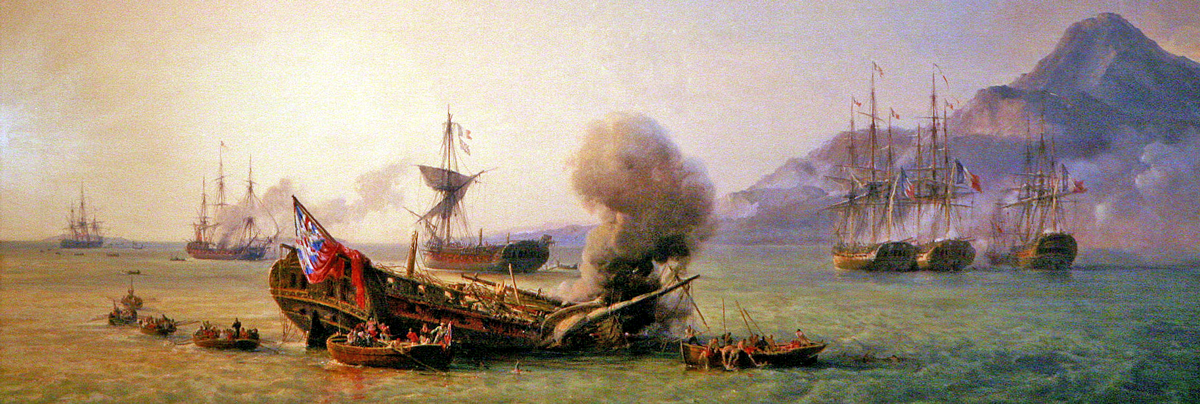

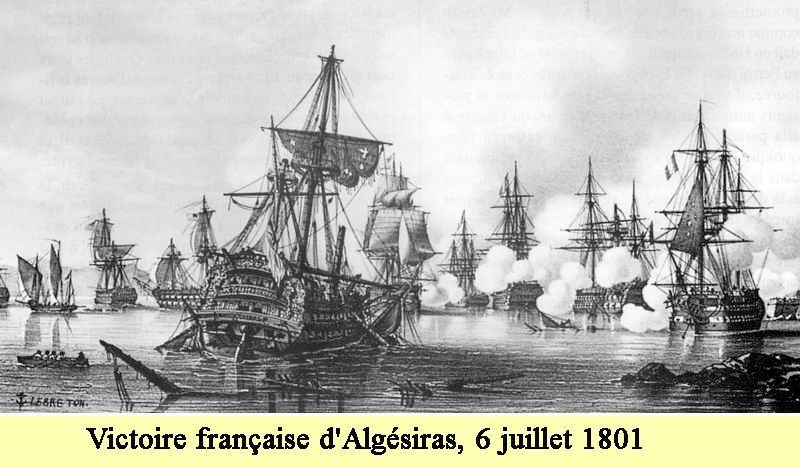

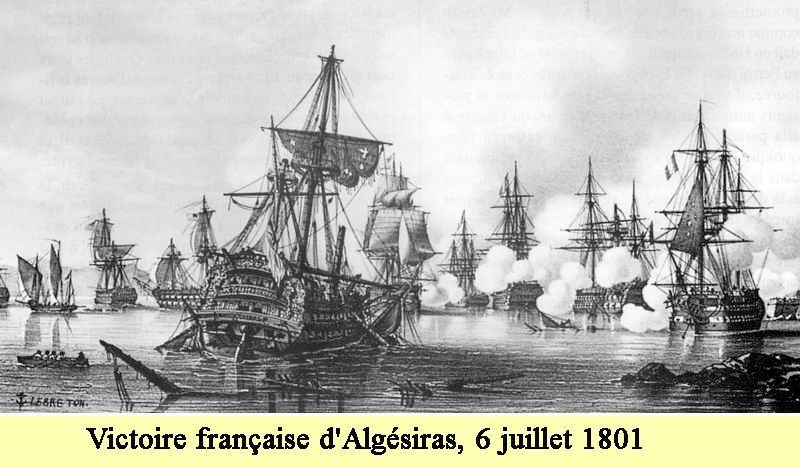

Algésiras

(6 JUILLET 1801)

Le cabinet de Madrid, désirant acheter l'amitié de la France par quelques sacrifices, offrit d'armer plusieurs vaisseaux à Cadix. Ces vaisseaux espagnols devaient être rejoints par une division commandée par Linois, qui partit de Toulon le 13 juin 1801. Sa division comptait trois vaisseaux et une frégate. Le 6 juillet, elle se trouvait au mouillage d'Algésiras, appuyée par les batteries de la côte espagnole. À SEPT heures et demie il me parvint de terre l'avis que l'ennemi passait le détroit. Immédiatement je l'aperçus doublant le cap Carnero. Je ne doutai pas qu'il n'eût le projet de nous combattre. J'ordonnai les dispositions pour le recevoir, regrettant de n'avoir pas eu le temps de prendre la position la plus avantageuse. Nous comptâmes six vaisseaux ennemis, une frégate et un lougre.

À huit heures un quart la batterie de l'île verte tira sur l'ennemi, j'avais fait le signal de commencer le feu quand on serait à portée. À huit heures et demie, l'Indomptable commença le combat, qui devint bientôt général. La manœuvre du chef de file m'annonçait l'intention de me doubler (c'est-à-dire de me prendre entre deux feux). Je fis à neuf heures et demie le signal de couper les câbles et je me servis des focs et voiles d'étai pour m'échouer. Les manœuvres étaient déjà bien endommagées, de sorte que le mouvement fut extrêmement long. Je fus exposé à recevoir des bordées par la tranche. Sur les onze heures, le Formidable toucha le fond en présentant le travers à peu près au large. Le chef de file de la ligne ennemie toucha aussi en avant de lui, et ces deux vaisseaux, se présentant l'avant, ne purent se tirer que quelques pièces de chasse.

Deux vaisseaux anglais mouillèrent à petite distance des bâtiments de la République. La frégate le Muiron était exposé au feu de l'ennemi, auquel elle répondait avec vivacité. Son capitaine s'aperçut à neuf heures que la batterie de l'île verte cessait son feu et que des embarcations anglaises menaçaient de s'en emparer, il détacha cent trente militaires passagers sous le commandement d'un capitaine d'infanterie, qui arriva à temps pour empêcher l'ennemi d'aborder. Un de leurs canots fut coulé et l'autre pris. Le commandant du Desaix y avait aussi envoyé du monde, et cette batterie renforcée par les Français fut servie avec activité. Un vaisseau ennemi toucha, vis-à-vis la batterie, dont il essuyait le feu ainsi que celui du vaisseau l'Indomptable. Son pavillon fut amené, mais des chaloupes le remorquèrent au large.

La batterie de St-Jacques, située au nord de la ligne, avait ralenti son feu. Le général de brigade Devaux s'y précipita avec des troupes qu'il fit demander au Desaix : alors il porta à l'ennemi les coups les mieux dirigés. Sept chaloupes canonnières espagnoles prirent une part si active à l'action, que cinq d'entre elles furent coulées ou mises hors de combat.

Les vaisseaux ennemis ne purent résister à notre feu ; ceux qui étaient mouillés coupèrent leurs câbles, et le vaisseau échoué près du Formidable, essuyant le feu de la batterie de St-Jacques et surtout celui du vaisseau le Desaix qui pendant toute l'action s'était fait remarquer par son extrême vivacité, amena son pavillon à deux heures. À deux heures et demie, le combat cessa, les ennemis ayant laissé arriver sur Gibraltar, en nous abandonnant l'Annibal de soixante-quatorze canons. Ils eurent trois vaisseaux démâtés d'un ou deux mâts de hune et ils furent tous très avariés dans leur voilure et leur mâture. Chacun a fait honorablement son devoir. Officiers, passagers, soldats et marins ont montré la bravoure la plus réfléchie et la plus exacte subordination. Les armes de terre et de mer réunies dans cette action ont rivalisé de courage et d'enthousiasme pour me seconder.

Le vaisseau l'Annibal portait le second général de la division ennemie. Aussitôt qu'il eut amené son pavillon, il s'embarqua dans une petite yole sur laquelle je fis tirer, mais on ne put atteindre un si petit objet, fuyant très vivement vers Gibraltar.

Dans la soirée, plusieurs embarcations ennemies vinrent à bord de l'Annibal pour y prendre les blessés. Comme elles n'avaient point de pavillon parlementaire et qu'elles étaient armées, je les fis arrêter et fis les équipages prisonniers.

Mon premier soin fut de faire mettre tous nos vaisseaux à flot ainsi que le vaisseau pris, et de leur faire prendre de suite des positions plus avantageuses pour rendre plus redoutable notre feu réuni à celui des batteries dont s'occupait le général Devaux, afin de protéger efficacement la division.

Nous aperçûmes le 18 à Gibraltar deux vaisseaux qui avaient été obligés de rentrer dans le port. Les trois autres étaient sur rade, mais un seul paraissait en état de reprendre la mer.

Il m'est bien agréable, citoyen ministre, d'avoir à vous rendre compte de quelques succès remportés sur un ennemi dont la supériorité, en raison du nombre, paraissait aussi décidée. Six grandes heures d'un engagement opiniâtre n'ont servi qu'à animer les braves qui se sont distingués dans cette journée. Je vous demande, citoyen ministre, avec instance, d'accorder des secours aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans cette action, ainsi qu'aux blessés grièvement, qui ne pourront désormais pourvoir à leur subsistance. J'aurai l'honneur de vous en adresser l'état au premier jour.

Des trois commandants des vaisseaux, deux sont morts glorieusement sur leurs gaillards. Je ne m'en suis point aperçu par la manière dont se sont comportés leurs successeurs dans le combat.

Il ne nous est resté que le commandant Christy Pallière qui a montré dans le courant de la campagne autant de zèle et de talent dans la conduite de son vaisseau que de courage pour le défendre.

Le 20, une division espagnole aux ordres de Son Excellence M. le lieutenant général Moreno, est arrivée de Cadix, ce qui nous donne l'espoir que, protégés par nos braves et fidèles alliés, nous irons dans un port où nous trouverons les moyens de nous réparer et de donner au gouvernement de nouvelles preuves de notre dévouement.

Immédiatement après l'affaire, présumant être attaqué de nouveau, l'on fut forcé de jeter à l'eau les tués et d'envoyer à terre les blessés. Il en résulte depuis cette époque que n'ayant pas eu un moment pour faire réunir tout le monde à bord et y faire un appel, ce ne peut être que par approximation que j'évalue dans la division le nombre des tués à 186, et celui des blessés à 300, dont 43 sont sans espoir d'être sauvés et 40 très grièvement atteints.

(Mémoires de Linois.)

Héroïsme du capitaine Troude

commandant le "Formidable"

commandant le "Formidable"

(12 JUILLET 1801)

Quelques jours après le combat d'Algésiras, la division Linois prit le large pour se rendre à Cadix. Elle fit pendant ce court trajet la rencontre d'une escadre anglaise.

Au Général Vence, préfet maritime à Toulon.

CITOYEN général, ma position à Algésiras était des plus inquiétantes. J'avais des espions à Gibraltar qui m'annonçaient que les dispositions de l'ennemi étaient de venir nous incendier. Je ne pouvais craindre que cela, car j'avais pris une position militaire qui rendait notre division redoutable. Enfin le 20 messidor, par suite des démarches multipliées de Dumanoir et mes pressantes lettres, une division sous les ordres de Son Excellence le général Moreno, venant de Cadix, mouilla à Algésiras pour venir protéger notre entrée à Cadix. Cette division était forte de six vaisseaux, dont un français, le Saint-Antoine, commandé par Le Ray, et trois frégates, dont deux Françaises. Quoique tous les secours nous fussent prodigués par l'escadre espagnole, nous ne pûmes avec les débris de nos mâtures être prêts à faire voile que le 23 au soir, l' Annibal à la remorque d'une frégate. Cinq vaisseaux anglais appareillèrent de Gibraltar ainsi que deux frégates et deux corvettes.

Ayant l'avantage du vent, ils nous observèrent à petite distance, disposés à profiter, sans doute, de nos fautes pour nous attaquer, mais ils n'en trouvèrent pas l'occasion dans le jour ; on leur présenta le combat, qu'ils refusèrent.

Le général Moreno, par ses instructions, avait l'ordre de passer sur une frégate en présence de l'ennemi. Il m'avait instamment invité pendant deux jours à me réunir à lui, m'observant la nécessité de nous concerter dans les signaux à faire aux bâtiments respectivement sous nos ordres, la célérité du départ ne permettant pas de communiquer les signaux espagnols aux bâtiments français. Je lui représentai que nos ordonnances, mes principes et nos préjugés ne m'autorisaient pas à quitter mon vaisseau ; il m'écrivit alors officiellement et me mandait qu'une équivoque dans les signaux pouvait compromettre la sûreté de l'escadre. J'étais bien convaincu de la force de ses raisons et des avantages qui pouvaient en résulter pour le succès de la mission. Je fis alors le sacrifice de mon amour-propre en me réunissant au général espagnol à bord de la frégate et m'exposant peut-être par là aux traits satiriques de mes ennemis; mais j'ai déjà prouvé, et le prouverai encore dans l'occasion, que je ne crains point les boulets de l'ennemi.

Le 23, au soleil couchant, nous étions tous réunis, à l'exception de l'Annibal, qui ne pouvait pas à l'aide d'une remorque doubler le cap Carnero. Je fus obligé de le faire relâcher à Algésiras. Nous, arrivâmes alors dans le détroit en formant une ligne de front qui couvrait les trois vaisseaux français avariés et qui laissait la faculté de présenter le travers à l'ennemi, s'il entreprenait de nous attaquer; nous l'avions laissé en panne dans la Méditerranée sur la fin du jour. La frégate où nous nous trouvions conserva toute la nuit trois feux de poupe et un à la tête du mât, signal de ralliement. Le vent augmenta avec violence, nous n'avions que les huniers amenés tout bas et le perroquet de fougue cargué. À onze heures et demie, je comptais de la dunette de la frégate tous nos bâtiments bien réunis, quoique la nuit fût très obscure. Dix minutes après, nous entendîmes une canonnade et presque aussitôt nous vîmes deux bâtiments en feu. Nous supposâmes que c'étaient deux brûlots que l'ennemi envoyait en nous attaquant. La canonnade devint à peu près générale. Nous eûmes un homme tué à bord de la frégate et cinq de blessés, plusieurs coups dans le corps du bâtiment, dans les voiles et dans le gréement, et l'on eut bien de la peine à empêcher de tirer à bord de la frégate. Je suis encore bien incertain si les coups que nous avons reçus sont venus de l'ennemi. Nous étions alors dans la partie la plus resserrée du détroit.

Chacun cherchait à s'éloigner des bâtiments embrasés ; il en résulta nécessairement de la confusion, nous n'eûmes d'autre parti à prendre que de continuer notre route à petites voiles, en conservant nos feux de distinction pour rallier nos bâtiments. Au jour nous étions à six lieues dans l'ouest de Cadix et nous nous vîmes environnés des nôtres, à l'exception des deux vaisseaux à trois-ponts, le Royal Carlos, l'Hermenegilde, le Saint-Antoine et le Formidable. Nous aperçûmes à Cadix ce dernier. Au point du jour il eut à combattre deux vaisseaux et une frégate ; quoique désemparé, en une heure et demie il démâta de tous ses mâts le Vénérable, vaisseau ennemi, et se fit abandonner des autres. Ce combat honorable auquel on n'en peut comparer aucun dans les fastes de la marine, a été soutenu par le brave Troude.

J'espère que le gouvernement s'empressera de lui témoigner la reconnaissance nationale. Je lui avais donné la veille le commandement du Formidable; bien convaincu que mon pavillon ne pouvait qu'être honorablement défendu par lui. Son combat a été vu de tout Cadix et de l'île. On est dans l'enthousiasme de cette action et j'ai le regret de n'avoir pas participé à sa gloire.

En approchant de Cadix, nous apprîmes les malheurs de la nuit. Le vaisseau le Royal Carlos en venant au vent démâta de son mât de misaine, le feu des canons de ses batteries mit le feu aux débris de la mâture; au même instant il fut abordé par l'Hermenegilde. Ils se crurent ennemis, se canonnèrent et s'incendièrent en un moment; trente hommes seulement furent sauvés, parmi lesquels était le second du Royal Carlos.

Le Saint-Antoine, enveloppé la même nuit par l'ennemi, fut forcé de se rendre. Le Ray fut blessé à la jambe d'un biscaïen dès les premières volées; son équipage, composé de toutes espèces de nations, ne pouvait pas promettre une longue et vigoureuse résistance.

D'ailleurs, cerné par trois de ceux de l'ennemi, il fut promptement dégréé. Il se trouvait de l'arrière pour l'infériorité extraordinaire de sa marche; de sorte que l'extrême dévouement du lieutenant général Moreno, ses savantes instructions et combinaisons, n'ont pu prévenir les malheurs de la nuit, parce qu'on n'a pas suivi littéralement ses ordres, d'où il est résulté un abordage et un incendie qui a mis de la confusion et a occasionné des méprises funestes. On préparait des fêtes à Cadix pour nous recevoir et notre arrivée a été un jour de deuil.

Tous les rapports s'accordent à assurer que l'ennemi s'est servi de boulets incendiaires ; il le désavoue, et malgré les indices que nous avons, je ne pourrais pas l'affirmer positivement.

Tous les rapports s'accordent à assurer que l'ennemi s'est servi de boulets incendiaires ; il le désavoue, et malgré les indices que nous avons, je ne pourrais pas l'affirmer positivement.

J'ai été bien satisfait de mon fils : dans l'action il a montré un courage héroïque. Après quatre heures de combat, nous ne restions plus que trois sur les gaillards. Je descendis aux batteries, où je rencontrai mon fils : son premier mot fut de me dire : « Papa, cela va très bien ici. » Je vous avoue qu'en pareille circonstance un fils est trop rapproché de son père. Tous les aspirants se sont conduits avec distinction.

Je vous prie de présenter mes respectueux hommages à Mme Vence. Je désespère cette année d'avoir le plaisir de manger du bon raisin de Plaisance et des noisettes comme je m'en étais flatté.

Agréez, mon cher Général, les assurances de mon parfait attachement et de mon respect,

LINOIS.

Échec de Nelson

contre la flottille de Boulogne

contre la flottille de Boulogne

(4-15 AOÛT 1801)

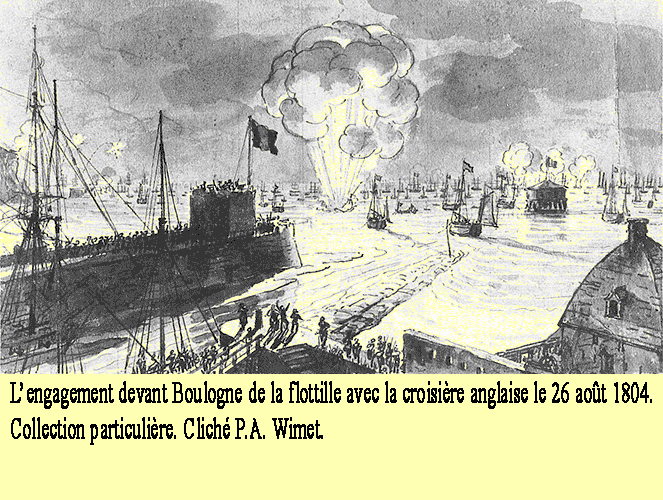

En 1801, le Premier Consul organisa une flottille de petits navires qu'il réunit à Boulogne dans le but de tenter un grand débarquement en Angleterre. Latouche-Tréville en reçut le commandement. Les Anglais conçurent les plus vives alarmes de ce rassemblement de forces.

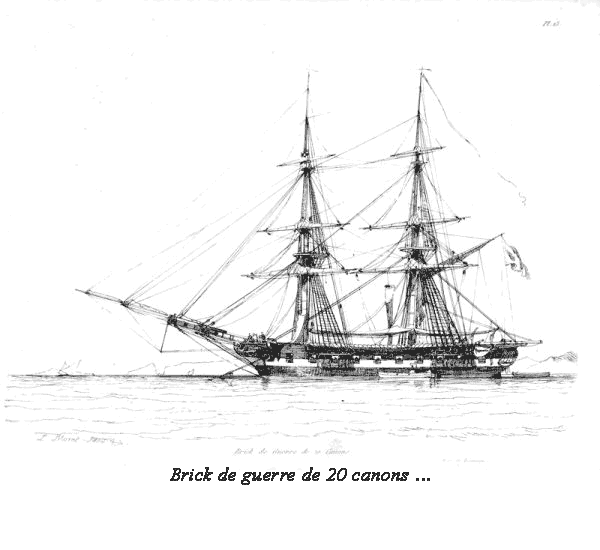

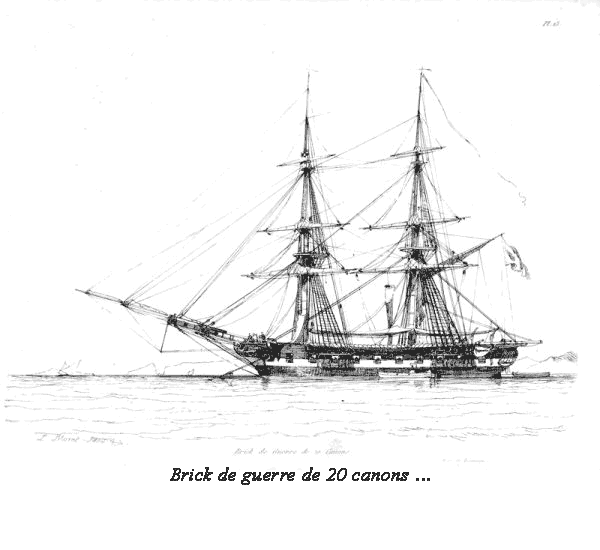

LA presse anglaise, interprète exigeant de l'opinion publique, ne cessait de harceler le gouvernement et de répéter que c'était dans les ports ennemis qu'il fallait aller écraser la flottille française. L'amirauté se vit donc contrainte, par condescendance pour de folles alarmes, de prescrire à Nelson de bombarder le port de Boulogne ; mais l'amiral Latouche fut informé de ce projet : il sortit du port, où ses bâtiments entassés auraient pu courir de grands risques, et forma en avant des jetées une longue ligne d'embossage composée de six bricks, deux goélettes, vingt chaloupes canonnières et un grand nombre de bateaux plats. Le 4 août, Nelson vint lui-même au point du jour mouiller ses bombardes devant la ligne française ; il espérait que pour éviter cette attaque la flottille se réfugierait dans le port de Boulogne, et il se proposait la nuit suivante de diriger ses brûlots sur la masse de bâtiments ainsi resserrés dans un étroit espace. Vers neuf heures du matin, le bombardement commença ; il ne put ébranler la ligne d'embossage, et ne produisit d'autre effet que la destruction d'une canonnière et d'un bateau plat. Pas un homme à bord de la flottille ne fut atteint, tandis que, nos canonnières et les batteries de terre répondant par un feu très vif au feu des bombardes anglaises, un éclat de bombe vint blesser, à bord d'un de ces bâtiments, un capitaine d'artillerie et deux matelots.

Cette première tentative avait donc complètement échoué ; mais Nelson en préparait une autre plus sérieuse et dont il ne mettait point le succès en doute. Le 15 août, il vint mouiller à six mille mètres environ de la flottille française, encore embossée devant le port de Boulogne. Il amenait avec lui des chaloupes et péniches de toute grandeur, à l'aide desquelles il voulait enlever ou incendier nos canonnières. Ces embarcations étaient au nombre de 57 ; il les partagea en quatre divisions, qu'il plaça sous les ordres des capitaines Somerville, Parker, Cotgrave et Jones. La perte de son bras lui interdisait de prendre lui-même une part active à cette expédition ; mais il s'efforça d'en assurer la réussite par les dispositions les mieux entendues et les soins les plus propres à racheter l'imprudente audace d'une pareille entreprise. Dans chaque division, deux canots étaient particulièrement chargés de couper le câble et les amarres des navires qu'on allait attaquer. Ces canots, munis d'une corde terminée par un croc qu'on pût jeter à bord du navire ennemi, ne devaient point songer à l'assaillir, mais s'occuper de le prendre à la remorque et de l'entraîner au large. Les autres embarcations se chargeaient de combattre et de réduire les bâtiments ainsi entraînés hors de la ligne. Chacune d'elles d'ailleurs avait reçu une hache bien affilée, une mèche; une chemise soufrée ou toute autre composition incendiaire, et se trouvait par conséquent en mesure d'enlever ou de brûler le navire qu'elle aborderait.

Les matelots étaient armés de piques, de sabres et de haches ; les soldats de marine, de leurs fusils et de leurs baïonnettes. Nelson avait voulu, dans cette occasion, comme à Ténériffe, que les canots de chaque division se donnassent mutuellement la remorque, afin d'arriver en force suffisante sur l'ennemi.

À dix heures et demie du soir, les embarcations reçurent leurs équipages, et à onze heures, au moment où la frégate la Méduse, que montait Nelson, montra six fanaux à la hauteur de sa batterie, elles poussèrent au large et vinrent se former, dans un ordre arrêté à l'avance, sur l'arrière de la Méduse. De ce point de ralliement, à un signal convenu, elles partirent toutes ensemble et se dirigèrent par des routes divergentes vers la plage de Boulogne. Le mot d'ordre était Nelson; le mot de ralliement Broute. La première division, que commandait le capitaine Somerville, chargé d'attaquer l'aile droite de la flottille, se trouva, en approchant de terre, entraînée par la marée dans l'est de la baie de Boulogne. Les capitaines Parker et Cotgrave ne rencontrèrent point le même obstacle ; ils avaient, en partant, gouverné directement sur l'entrée du port, et à minuit et demi ils assaillirent le centre de notre ligne. Parker, à la tête d'une partie de sa division, aborda le brick l'Etna, qui portait le guidon de commandement du brave capitaine Pevrieux; mais les filets d'abordage qui entouraient ce brick opposèrent une barrière insurmontable aux Anglais. Deux cents soldats d'infanterie réunis à nos matelots les reçurent par un feu nourri de mousqueterie et les rejetèrent dans leurs canots à coups de baïonnette. Parker lui-même fut blessé grièvement à la cuisse, et eût été pris sans le dévouement d'un de ses midshipmen. D'autres canots de sa division avaient essayé d'enlever le brick le Volcan, et avaient été également repoussés. L'attaque dirigée par le capitaine Cotgrave n'avait point eu un meilleur succès, et ces deux premières divisions étaient en pleine retraite quand le capitaine Somerville atteignit le port. Ce brave officier ne se laissa point émouvoir par la défaite de ses compagnons : il se jeta sur notre aile droite, et se croyait déjà maître d'un de nos bricks, quand une fusillade très vive, partie des navires environnants, vint l'obliger à se retirer précipitamment. Il gagna le large après avoir essuyé des pertes considérables. La quatrième division, qui devait se diriger sur notre aile gauche, avait rencontré, comme celle du capitaine Somerville, la marée contraire ; ne pouvant remonter suffisamment vers l'ouest, elle n'arriva sur le lieu de l'action que pour recueillir les blessés et assister les autres colonnes d'attaque dans leur fuite. Ce combat corps à corps tourna donc entièrement à notre avantage; il coûta aux Anglais cent soixante-dix hommes mis hors de combat, et produisit une vive impression de l'autre côté de la Manche.

À dix heures et demie du soir, les embarcations reçurent leurs équipages, et à onze heures, au moment où la frégate la Méduse, que montait Nelson, montra six fanaux à la hauteur de sa batterie, elles poussèrent au large et vinrent se former, dans un ordre arrêté à l'avance, sur l'arrière de la Méduse. De ce point de ralliement, à un signal convenu, elles partirent toutes ensemble et se dirigèrent par des routes divergentes vers la plage de Boulogne. Le mot d'ordre était Nelson; le mot de ralliement Broute. La première division, que commandait le capitaine Somerville, chargé d'attaquer l'aile droite de la flottille, se trouva, en approchant de terre, entraînée par la marée dans l'est de la baie de Boulogne. Les capitaines Parker et Cotgrave ne rencontrèrent point le même obstacle ; ils avaient, en partant, gouverné directement sur l'entrée du port, et à minuit et demi ils assaillirent le centre de notre ligne. Parker, à la tête d'une partie de sa division, aborda le brick l'Etna, qui portait le guidon de commandement du brave capitaine Pevrieux; mais les filets d'abordage qui entouraient ce brick opposèrent une barrière insurmontable aux Anglais. Deux cents soldats d'infanterie réunis à nos matelots les reçurent par un feu nourri de mousqueterie et les rejetèrent dans leurs canots à coups de baïonnette. Parker lui-même fut blessé grièvement à la cuisse, et eût été pris sans le dévouement d'un de ses midshipmen. D'autres canots de sa division avaient essayé d'enlever le brick le Volcan, et avaient été également repoussés. L'attaque dirigée par le capitaine Cotgrave n'avait point eu un meilleur succès, et ces deux premières divisions étaient en pleine retraite quand le capitaine Somerville atteignit le port. Ce brave officier ne se laissa point émouvoir par la défaite de ses compagnons : il se jeta sur notre aile droite, et se croyait déjà maître d'un de nos bricks, quand une fusillade très vive, partie des navires environnants, vint l'obliger à se retirer précipitamment. Il gagna le large après avoir essuyé des pertes considérables. La quatrième division, qui devait se diriger sur notre aile gauche, avait rencontré, comme celle du capitaine Somerville, la marée contraire ; ne pouvant remonter suffisamment vers l'ouest, elle n'arriva sur le lieu de l'action que pour recueillir les blessés et assister les autres colonnes d'attaque dans leur fuite. Ce combat corps à corps tourna donc entièrement à notre avantage; il coûta aux Anglais cent soixante-dix hommes mis hors de combat, et produisit une vive impression de l'autre côté de la Manche.

C'était le second échec de ce genre qu'éprouvait Nelson. À Boulogne comme à Ténériffe, il avait rencontré des difficultés imprévues; mais il avait aussi fait une trop large part au hasard et trop compté sur la négligence de ses ennemis. Cependant, si, à Ténériffe, il n'eût point, par deux tentatives infructueuses, éveillé l'attention des Espagnols, si à Boulogne il n'eût point eu affaire à un homme tel que Latouche-Tréville, il est probable qu'il eût réussi dans cette double attaque : les Anglais ont, pendant la dernière guerre, obtenu de nombreux succès dans des entreprises analogues, et ils les ont toujours dus à notre défaut de surveillance. Une vigilance soutenue, un service régulier, se rencontrent moins souvent à bord de nos navires que le dévouement le plus exalté et l'intrépidité la plus héroïque. Heureusement Latouche-Tréville gardait sa flottille comme une place forte; il tenait son monde sans cesse en alerte, et exigeait que le service se fît devant le port de Boulogne, sur ses bricks et ses canonnières, comme il doit se faire en présence de l'ennemi. Les chaloupes anglaises trouvèrent nos bâtiments préparés à les recevoir, leurs filets d'abordage hissés, leurs canons chargés et leurs équipages sur le pont : aussi leur attaque eut-elle le sort que le courage de nos matelots réservait à de plus formidables entreprises, s'il eût trouvé des chefs tels que Latouche pour le diriger.

(Jurien de la Gravière, Guerres maritimes sous la République et l'Empire.)

(Charpentier, éditeur.)

Le camp de Boulogne

ON s'apprêtait pour la descente d'Angleterre, disait-on. On faisait faire des hamacs pour toute la garde, avec une couverture pour chacun. Le camp de Boulogne était en grande activité, et nous faisions la belle jambe à Paris. Mais notre tour arriva pour prendre part aux manœuvres de terre et de mer, après de grandes revues et de grandes manœuvres dans la plaine de Saint-Denis, où il fallut endurer la pluie toute la journée; les canons de nos fusils se remplissaient d'eau, l'arme au bras. Le grand homme ne bougeait pas; l'eau lui coulait sur les cuisses : il ne nous fit pas grâce d'un quart d'heure. Son chapeau lui couvrait les épaules, ses généraux baissaient l'oreille, et lui ne voyait rien. Enfin, il nous fit défiler et, rendus à Courbevoie, nous barbotions comme des canards dans la cour, mais le vin était là, et l'on n'y pensait plus.

Le lendemain, on nous lit à l'ordre du jour qu'il fallait se tenir prêt à partir. « Faites vos sacs, dirent nos officiers, faites vos adieux à tout le monde, car il ne reste que les vétérans. »

L'ordre arrive, il faut porter toute la literie au magasin et coucher sur la paillasse, prêts à partir pour Boulogne. On nous campa au port d'Ambleteuse, où nous formâmes un beau camp. Le général Oudinot était au-dessus de nous avec douze mille grenadiers, qui faisaient partie de la réserve. Et tous les jours à la manœuvre. Nous fûmes embrigadés pour faire le service sur mer chacun notre tour. On nous mit très loin, sur une ligne de deux cents péniches. Toute cette petite flottille, divisée par sections, était commandée par un bon amiral, qui était monté sur une belle frégate, au milieu de nous. Pendant vingt jours, toujours manœuvrant les pièces, nous étions canonniers et marins. Les marins, canonniers et soldats, tout ne faisait qu'un seul homme, l'accord était parfait à bord. La nuit on criait : Bon quart ! et le dernier criait : Bon quart partout ! Le matin, les porte-voix demandaient le rapport de la nuit :

« Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à votre bord? — On vous fait savoir qu'il y a deux grenadiers qui se sont jetés à l'eau. — Sont-ils noyés? répétait le porte-voix. — Oui, répétait l'autre ; oui, mon commandant. — À la bonne heure ! » (Il disait à la bonne heure, parce qu'il avait compris le mot d'ordre.)

Une fois, j'étais monté sur une corvette avec dix pièces de gros calibre, cent grenadiers et un capitaine couvert de blessures. J'étais servant de droite d'une pièce, car il fallait tout faire, et la moitié restait sur le pont la nuit. Lorsque mon tour arrivait de descendre pour me coucher dans mon hamac, je disais : « Allons, vieux soldat, te voilà donc dans ton hamac ! Allons, repose-toi ! »

Le maître cambusier m'entendit : « Où est-il le vieux soldat? — Me voilà, lui dis-je. - Où est votre hamac? Je vais vous mettre dans une bonne place. »

Et il descendit mon hamac près des caisses de biscuit, et leva une planche : « Mangez du biscuit, et demain je vous donnerai le boujaron » (c'est la petite mesure d'eau-de-vie).

On mangeait dans des vases de bois, avec les cuillers de même, des fèves qui dataient de la création du monde ; toutes les rations par ordinaire étaient dans des filets ; c'était de la viande fraîche et de la sole.

Un jour, messieurs les Anglais vinrent nous faire une visite avec une forte escadre ; un vaisseau de soixante-quatorze fut assez insolent pour arriver près du rivage, il s'embosse et nous envoie des boulets à toute volée dans notre camp. Nous avions de gros mortiers sur la hauteur, un sergent de grenadiers demanda la permission de tirer sur ce vaisseau, disant qu'il répondait de le couler du premier ou du second coup. « Mets-toi à l'œuvre ! comment te nommes-tu? dit le Consul. — Despienne. — Voyons ton adresse. »

La première bombe passe par-dessus : « Tu as manqué ton coup, dit notre Petit Caporal. — Eh bien, dit-il, voyez celle-ci. »

Il ajuste et fait tomber sa bombe sur le milieu du vaisseau. Ce ne fut qu'un cri de joie. « Je te fais lieutenant dans mon artillerie », dit-il à Despienne.

Voilà les Anglais qui tirent à poudre pour appeler à leur secours, et voilà le feu dans le vaisseau. Les Anglais sautaient dans nos barques comme dans les leurs. Notre petite flottille poursuivit leurs gros bâtiments : il fallait voir tous ces petits carlins avec des gros dogues! c'était curieux. Les Anglais voulurent revenir à la charge, mais ils furent mal reçus; nous étions en règle. Nos petits 'bateaux faisaient des dégâts; tous les coups portaient, et leurs bordées passaient par-dessus nos péniches. Nous eûmes l'ordre de rentrer dans le port pour faire une grande manœuvre sur toute la ligne. Jamais on n'avait vu cent cinquante mille hommes faire des feux de bataillon ; tout le rivage en tremblait.

Tous les préparatifs se faisaient pour la descente; c'était un jeudi soir que nous devions mettre à la voile pour arriver sur les côtes d'Angleterre le vendredi. Mais, à dix heures du soir, on nous fit débarquer, sac au dos, et partir pour le pont de Briques pour déposer nos couvertures.

(Cahiers du Capitaine Coignet.)

(Hachette et Cie, Éditeurs.)

Portrait de Latouche-Tréville

ESPRIT impétueux et persévérant, Latouche-Tréville était fait pour arracher notre marine à la torpeur où avaient dû la jeter ses derniers revers. À l'âge de cinquante-neuf ans, miné par la fièvre dont il avait rapporté le germe de Saint-Domingue, il montrait encore une activité qui eût honoré la plus robuste jeunesse. C'était la quatrième guerre à laquelle il prenait part, car il avait fait ses premières armes sous M. de Conflans, livré trois combats pendant cette lutte mémorable qui avait affranchi le continent américain, et porté en 1792, sous les murs de Naples et de Cagliari, ce glorieux pavillon tricolore devant lequel il brûlait d'humilier l'orgueil de l'Angleterre.

À son arrivée à Toulon, il avait trouvé sept vaisseaux et quatre frégates mal armées et mal tenues. En quelques jours, tout changea de face. Avant que l'amiral Latouche prît le commandement de l'escadre, les frégates anglaises venaient impunément à l'entrée du goulet reconnaître nos vaisseaux et juger des progrès de nos armements. Un vaisseau et une frégate, désignés pour croiser à tour de rôle en dehors de la rade, les obligèrent à se tenir au large. Si l'ennemi faisait avancer des forces plus considérables, un autre vaisseau et une autre frégate mettaient immédiatement sous voiles, et l'escadre entière se tenait prête à les soutenir.

Du haut du cap Sépet, où il s'établissait chaque matin en observation, l'amiral surveillait les croisières ennemies et dictait les mouvements de son escadre. Plus d'une fois, les divisions avancées des deux flottes se trouvèrent ainsi à portée de canon. Les sorties fréquentes, cette attente continuelle du combat animait nos marins et les remplissait d'enthousiasme et d'ardeur. Essayant dans ces escarmouches la tranche de ses vaisseaux et de ses capitaines, Latouche recueillait avec émotion, comme un précieux gage des succès à venir, le moindre trait de fermeté et de bravoure. S'il gourmandait sans pitié la plus légère faiblesse, il avait aussi pour le vrai courage de ces hommages qui transportent les âmes et créent les dévouements sublimes. C'est ainsi qu'on le vit, après une belle manœuvre qui fut mal secondée, appeler à bord du Bucentaure le brave capitaine de Péronne, alors commandant du vaisseau l'Intrépide, pour le féliciter de sa noble conduite et le recevoir sur le gaillard d'arrière, comme on reçoit les princes, à la tête de son état-major et de son équipage.

Tout semblait présager le succès, quand la mort de l'amiral Latouche survint à bord du Bucentaure, le 20 août 1804. Les officiers de l'escadre voulurent que ses restes reposassent aux lieux mêmes d'où leur chef regretté avait vu pour la dernière fois s'éloigner les vaisseaux ennemis. Sur le sommet du cap Sepet, ils élevèrent un monument à sa mémoire. Le corps de Latouche y fut transporté, et, au milieu d'une foule attendrie, Villeneuve prononça sur sa tombe ces touchantes paroles : « De cette hauteur qui domine la rade et nos vaisseaux, l'ombre de Latouche-Tréville inspirera nos entreprises. Il sera pour ainsi dire toujours présent au milieu de nous. Les yeux souvent tournés vers son tombeau, nous puiserons dans cette vue ce zèle infatigable, ce courage à la fois prudent et intrépide, cet amour de la gloire et de la patrie qui, sujets éternels de notre estime et de nos regrets, doivent l'être, encore de notre constante émulation. Mais ils seront sans cesse l'objet de la mienne; le successeur de Latouche vous le promet. Promettez-lui qu'aux mêmes titres il sera sûr d'obtenir de vous la même fidélité et le même attachement. »

(Jurien de la Gravière,

Guerres maritimes sous la République et l'Empire.)

(Charpentier éditeur.)

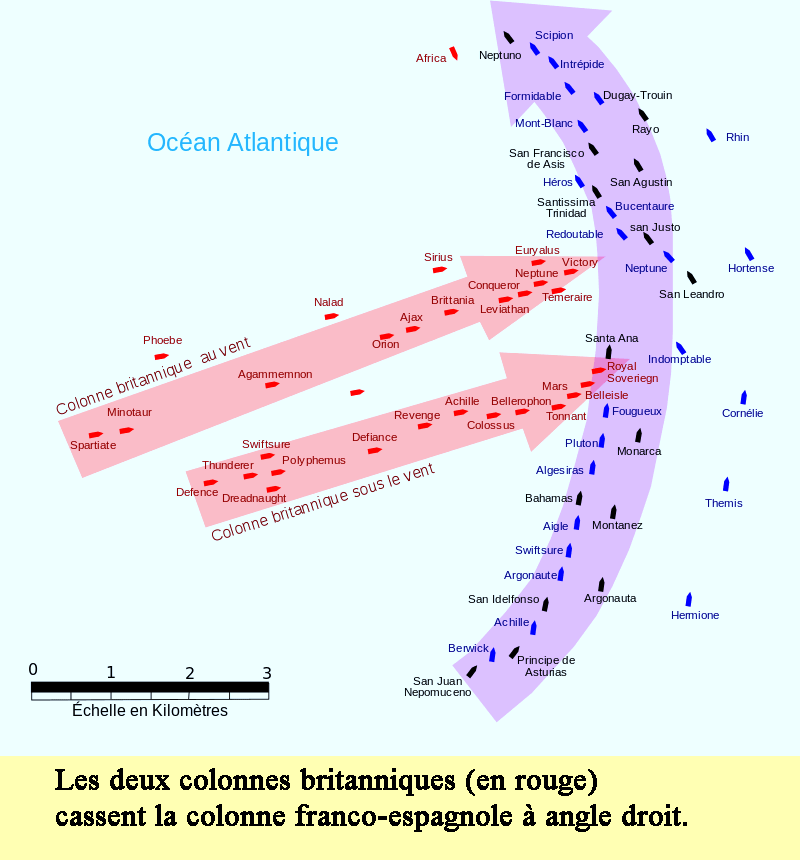

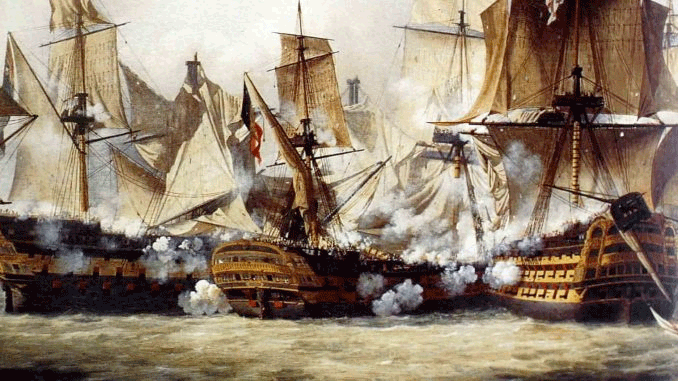

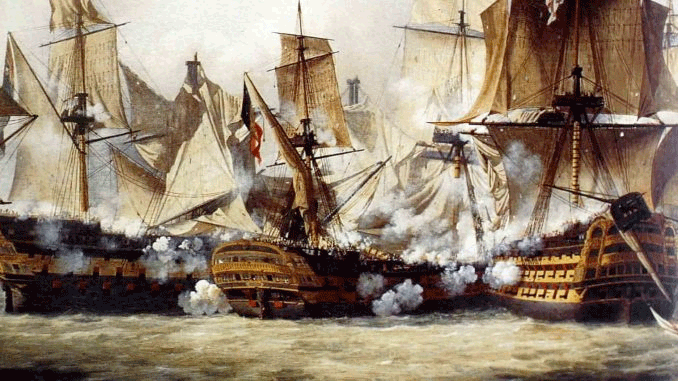

Trafalgar

(21 OCTOBRE 1805)

Napoléon avait conçu en 1805 un vaste plan qui consistait à faire partir à la fois, des ports de France, trois escadres qui devaient se rendre aux Antilles pour y attirer les escadres britanniques et pour laisser ainsi le champ libre à la flottille française dans la Manche. Villeneuve, qui commandait l'escadre sortie de Toulon, s'attarda, à son retour des Antilles, le long de la cote d'Espagne. Il fut bloqué à Cadix par les Anglais. Napoléon lui envoya l'ordre d'agir avec plus de vigueur. Il quitta donc Cadix escorté par une escadre espagnole que commandait l'amiral Gravina.

Au Ministre.

5 novembre 1805.

À bord de la frégate anglaise l'Euryalus.

DANS la situation où j'ai le malheur de me trouver, Votre Excellence ne peut attendre de moi qu'un rapport fidèle des événements qui ont suivi mon départ de Cadix, exempt de toute observation sur les motifs qui ont dirigé mes mouvements. J'ai eu l'honneur de vous écrire jusqu'au dernier moment de ma sortie de la baie de Cadix et c'est de ce moment même que je dois reprendre ma narration.

Le 20 octobre, à midi, toute l'armée combinée était sous voiles, dirigeant sa route à l'ouest-nord-ouest, le vent frais de la partie du sud-sud-ouest. J'ai fait le signal de prendre les ris que comportait l'apparence du temps et de la mer. Vers les quatre heures du soir, le temps s'étant éclairci et le vent ayant changé, j'ai pris les amures à tribord, manœuvré pour rallier quelques vaisseaux qui étaient tombés très sous le vent et signalé l'ordre de marche sur trois colonnes, l'escadre d'observation prenant la droite de l'armée combinée. Je n'avais connaissance que de deux frégates ennemies dans le sud, que j'ai donné ordre aux frégates de l'armée de chasser. La nuit est venue sans que j'aie eu connaissance de l'escadre ennemie et j'ai continué la même route, en proportionnant ma voilure sur celle des plus mauvais voiliers de l'armée combinée. À sept heures et demie du soir, j'ai vu des signaux en avant que je ne pouvais pas distinguer, et à huit heures et demie l'Argus est venu me dire de la part de l'amiral Gravina que le vaisseau l'Achille avait eu connaissance, à l'entrée de la nuit, de dix-huit vaisseaux ennemis dans le sud-sud-ouest. J'ai couru ainsi toute la nuit sans changer de direction. Nous avons eu connaissance des feux et des signaux de l'ennemi dans le vent à nous. Dès que le jour s'est fait, nous avons aperçu l'ennemi à l'ouest au nombre de trente-trois voiles, à la distance d'environ deux lieues et demie. Le cap Trafalgar a été aussi aperçu à l'est-sud-est, à quatre lieues. J'ai fait signal aux frégates d'aller reconnaître l'ennemi et à l'armée de former la ligne de bataille, tribord amures, ordre naturel. L'amiral Gravina a en même temps fait à l'escadre d'observation celui de se placer à la tête de l'armée combinée. Le vent très faible à l'ouest ; la mer très houleuse.

L'escadre ennemie, qui a été bientôt reconnue composée de vingt-sept vaisseaux de ligne, me paraissait se diriger en masse sur mon arrière-garde, avec le double motif de la combattre avec avantage et de couper à l'armée combinée sa retraite sur Cadix. Mon seul objet était de garantir l'arrière-garde des efforts de la totalité des forces de l'ennemi. Dans le nouvel ordre signalé, la troisième escadre, sous les ordres du contre-amiral Dumanoir, formait l'avant-garde, ayant pour chef de file le vaisseau espagnol le Neptuno, commandé par don Gaetano Valdes, officier estimé. J'étais au centre, avec la première escadre, sur le Bucentaure; le lieutenant général don Alava suivait avec la deuxième escadre ; et l'escadre d'observation, sous les ordres de l'amiral Gravina, formait l'arrière-garde de l'armée, ayant sous lui le contre-amiral Magon, sur le vaisseau l'Algésiras.

L'ennemi continuait à faire porter sur nous toutes voiles dehors, et, à neuf heures, je commençais à distinguer qu'il se développait sur deux colonnes, dont l'une se dirigeait sur mon vaisseau amiral et l'autre sur l'arrière de l'armée. Le vent était très faible, la mer houleuse, et notre formation s'effectuait avec beaucoup de peine ; mais dans le genre d'attaque que je prévoyais que l'ennemi allait nous faire, cette irrégularité même dans notre ligne ne me paraissait pas un inconvénient, si chaque vaisseau eût continué à serrer le vent sur son matelot et l'eût conservé à petite distance. J'ai fait néanmoins au vaisseau de tête le signal de serrer le vent et de forcer de voiles, pour éviter que l'engorgement ne fût trop grand, et à onze heures, signal à l'arrière-garde de tenir le vent pour la mettre ci même de couvrir le centre de l'armée qui paraissait être le point sur lequel l'ennemi semblait vouloir porter ses plus grands efforts. Cependant l'ennemi approchait sensiblement, quoique le vent fût extrêmement faible. Il avait à la tête de ses colonnes ses plus forts vaisseaux; celle du nord avait en tête quatre vaisseaux à trois ponts. À midi j'ai fait le signal de commencer le combat, dès qu'on serait à portée, et, à midi un quart, les premiers coups de canon ont été tirés des vaisseaux le Fougueux et la Santa Anna, sur le vaisseau le Royal Sovereign, chef de file de la colonne ennemie de droite, portant le pavillon du vice-amiral Collingwood. Le feu a été interrompu un moment; il a repris un instant après avec plus de vivacité par tous les vaisseaux qui ont été à portée de le faire, ce qui n'a pas empêché ce vaisseau ennemi de couper la ligne en arrière de la Santa Anna. La colonne de gauche, conduite par le Victory, portant le pavillon de l'amiral Nelson, faisait la même manœuvre et paraissait vouloir couper en arrière de la SantisimaTrinidad et sur l'avant du Bucentaure ; mais, soit qu'il ait trouvé la ligne trop serrée sur ce point, ou qu'il ait changé d'avis pour tout autre motif, il était à demi-portée de pistolet et nous étions prêts à l'aborder, les grappins prêts à être jetés, quand il a lancé tout sur tribord et il est venu pour passer à poupe du Bucentaure. Le Redoutable occupait derrière moi la place du Neptune (ce vaisseau était tombé sous le vent) ; il a honorablement rempli le devoir d'un vaisseau matelot d'arrière d'un pavillon amiral. Il a abordé le Victory, mais cela n'a pas empêché que, par la faiblesse du vent qui rendait tous les mouvements lents et difficiles, ce vaisseau, qui était entraversé sous la poupe du Bucentaure, ne lui ait envoyé plusieurs bordées à triple charge qui ont été extrêmement meurtrières et destructives. C'est dans ce moment que j'ai fait le signal aux vaisseaux qui, par leur position actuelle, ne combattaient pas, d'en prendre une quelconque qui les ramène promptement au feu. Il m'était impossible de distinguer l'état des choses au centre et à l'arrière-garde, par la grande fumée qui nous enveloppait. Au vaisseau le Victory avaient succédé deux autres vaisseaux à trois ponts et plusieurs vaisseaux de 74, qui défilaient lentement sur l'arrière du Bucentaure, quand le grand mât et celui d'artimon sont tombés. Les vaisseaux qui m'avaient ainsi passé à poupe me prolongeaient sous le vent, sans qu'ils eussent beaucoup à souffrir du feu de nos batteries, une grande partie de nos canons étant déjà démontés et d'autres engagés par la chute des mâts.

Dans un moment d'éclaircie, je m'aperçus que tout le centre et l'arrière-garde de l'armée avaient plié, et que je me trouvais le vaisseau le plus au vent. Le mât de misaine qui nous restait pouvait faciliter notre retraite sous le vent où se trouvaient plusieurs de nos vaisseaux qui ne paraissaient pas endommagés, mais il finit par tomber. J'avais fait conserver un canot à la mer, prévoyant le cas d'un démâtement et dans l'intention de me transporter sur un autre vaisseau. Dès que le grand mât eut tombé, j'ordonnai de le faire réparer; mais soit qu'il ait été coulé par les boulets ou écrasé par la chute des mâts, il ne fut pas retrouvé. Je fis héler à la Santisima Trinidad qui était en avant à nous, si elle pouvait envoyer un canot et nous donner une remorque. Je n'en eus pas de réponse. Ce vaisseau était lui-même fortement engagé avec un vaisseau à trois ponts qui le canonnait en hanche. Enfin, étant environné de vaisseaux ennemis qui s'étaient accumulés sur les hanches, sur l'arrière et par le travers sous le vent, étant dans l'impossibilité de leur faire aucun mal, les gaillards et la batterie de 24 étant abandonnés, jonchés de morts et de blessés, toute la première batterie démontée ou embarrassée par les gréements et les mâts qui étaient tombés, le vaisseau isolé au milieu des vaisseaux ennemis, sans mouvement et dans l'impossibilité de lui en donner, il fallut céder à ma destinée et arrêter une effusion de sang déjà immense et désormais inutile.

Toute la partie de l'armée en arrière du Bucentaure, comme je l'ai dit, avait plié, plusieurs vaisseaux étaient démâtés; quelques-uns combattaient encore en faisant leur retraite sur un gros de vaisseaux qui me restaient à l'est. Les vaisseaux de l'escadre du contre-amiral Dumanoir qui avaient couru en avant paraissaient manœuvrer; plusieurs des vaisseaux qui la composaient arrivaient pour se rallier aux vaisseaux le plus sous le vent, tandis que cinq autres viraient de bord et prenaient les amures à tribord. Ces vaisseaux ont passé au vent des deux armées en échangeant des coups de canon, le plus souvent à grande distance. Le dernier de ces cinq vaisseaux, qui était, je crois, le Neptune, espagnol, un peu plus sous le vent que les autres, a été obligé de se rendre.

Dans le genre d'attaque que l'ennemi a fait sur nous, il en devait résulter un pêle-mêle et une réunion de combats partiels qui ont été soutenus avec la plus noble audace. L'ennemi doit ses avantages à la force de ses vaisseaux (dont sept à trois ponts, et dont le moindre ne porte pas moins de 114 bouches à feu) ; à la force de son artillerie toute de gros calibre, au moyen de ses caronades ; à l'ensemble, à la célérité de ses manœuvres ; à l'expérience de trois ans de mer sans interruption, expérience qui manquait entièrement à une grande partie de l'armée combinée. Le courage et le dévouement à la patrie et à l'Empereur des états-majors et équipages des vaisseaux de Sa Majesté ne pouvaient être surpassés ; il s'est manifesté au signal de mettre sous voiles, à celui de se préparer au combat, par les applaudissements et les cris de vive l'Empereur ! dont ces signaux ont été accueillis. Je n'ai pas vu un homme ébranlé à la vue de la formidable colonne de l'ennemi précédée de quatre vaisseaux à trois ponts qui se dirigeait sur le vaisseau le Bucentaure. Je ne doute pas, Monseigneur, que vous n'ayez déjà recueilli les traits les plus honorables de la valeur qui a été déployée dans cette journée malheureuse, par les rapports qui ont dû déjà vous être adressés par les différents chefs qui se sont trouvés à portée de le faire. Tant de courage et de dévouement méritait une meilleure destinée, mais le moment n'était pas encore arrivé où la France aura à célébrer ses succès maritimes, ensemble avec ses victoires sur le continent. Quant à moi, Monseigneur, profondément pénétré de toute l'étendue de mon malheur et de toute la responsabilité que comporte un aussi grand désastre, je ne désire rien tant que d'être bientôt à même d'aller mettre aux pieds de Sa Majesté, ou la justification de ma conduite, ou la victime qui doit être immolée, non à l'honneur du pavillon qui, j'ose le dire, est demeuré intact, mais aux mânes de ceux qui auraient péri, par mon imprudence, mon inconsidération ou l'oubli de quelqu'un de mes devoirs.

P. S. — J'ai été enlevé de mon vaisseau dès qu'il a été rendu, et conduit sur un vaisseau ennemi avec le capitaine Magendie, l'adjudant-commandant Contamine, un lieutenant de vaisseau, M. Baudran, et un aspirant attaché à mon état-major général. Le capitaine Magendie, le chef d'état-major Prégny, MM. Dandignon, lieutenants de vaisseau, Gaudran, id., ont été blessés ; presque tous ceux qui étaient sur le pont ont été tués ou blessés. Il m'est impossible de donner d'autres renseignements sur le nombre des morts et blessés du Bucentaure et des autres vaisseaux de l'armée, mais il a dû être très considérable. Votre Excellence aura reçu tous les renseignements nécessaires par les officiers arrivés à Cadix. Aucun des vaisseaux français pris par l'ennemi (le Swiftsure excepté) n'ont pu être relevés de la côte, dans le coup de vent qui a suivi l'action ; tous étaient entièrement démâtés et extrêmement maltraités dans toutes leurs autres parties.

Le Swiftsure et trois autres vaisseaux espagnols ont été conduits à Gibraltar; un seul, le San Juan Nepomuceno, qui n'était pas démâté, pourra être remis en état de servir.

L'ennemi a fait des pertes très sensibles, entre autres celle de l'amiral lord Nelson et de plusieurs officiers marquants. La plus grande partie de cette flotte est obligée de rentrer dans les ports de l'Angleterre pour s'y réparer.

AMIRAL VILLENEUVE.

Dernière lettre de Villeneuve

Villeneuve revint en France en avril 1806. Il débarqua à Morlaix et prit aussitôt le chemin de Paris. Arrivé à Rennes, il écrivit à Decrès pour l'informer de son retour et le prévenir qu'il attendait sa réponse avant de continuer sa route. Le 21 avril, n'ayant rien reçu du ministre, il se crut à jamais déshonoré, et il prit la funeste résolution de se tuer d'un coup de poignard. On trouva sur sa table la lettre suivante adressée à sa femme.

Ma tendre amie, comment recevras-tu ce coup, hélas ! Je pleure sur toi plus que sur moi. C'en est fait, je suis arrivé au terme où la vie est un opprobre et la mort un devoir. Seul ici, frappé d'anathème par l'Empereur, repoussé par son ministre qui fut mon ami, chargé d'une responsabilité immense dans un désastre qui m'est attribué et auquel la fatalité m'a entraîné, je dois mourir! Je sais que tu ne peux goûter aucune apologie de mon action. Je t'en demande pardon, mille fois pardon, mais elle est nécessaire et j'y suis entraîné par le plus violent désespoir. Vis tranquille, emprunte les consolations des doux sentiments de religion qui t'animent ; mon espérance est que tu y trouveras un repos qui m'est refusé. Adieu, adieu, sèche les larmes de ma famille et de tous ceux auxquels je puis être cher.... Je voulais finir, je ne puis. Quel bonheur que je n'aie aucun enfant pour recueillir mon horrible héritage et qui soit chargé du poids de mon nom ! Ah! je n'étais pas né pour un pareil sort, je ne l'ai pas cherché, j'y ai été entraîné malgré moi.

Adieu, adieu!

Adieu, adieu!

Épisodes de Trafalgar

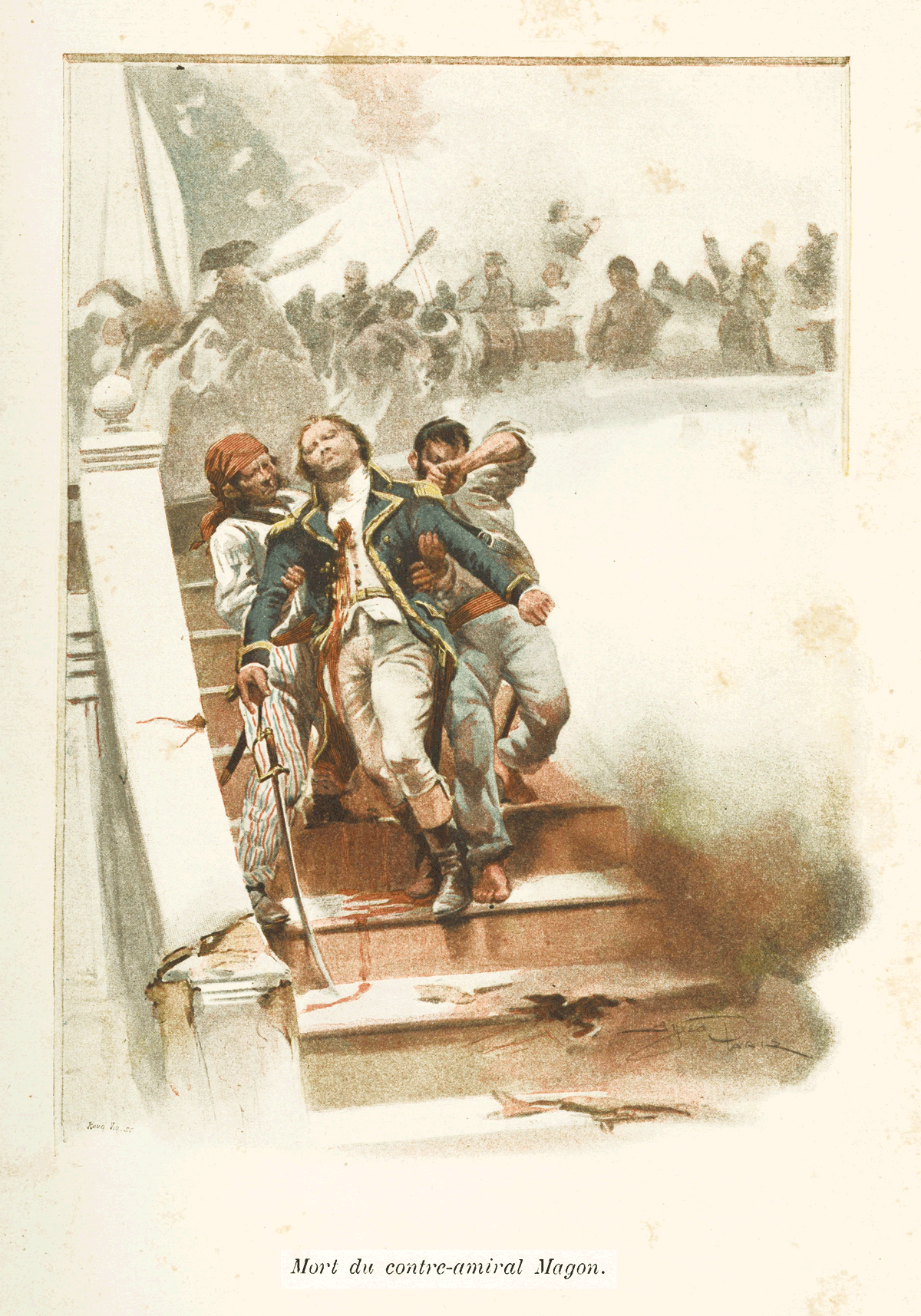

MAGON — INFERNET — LUCAS — COSMAO

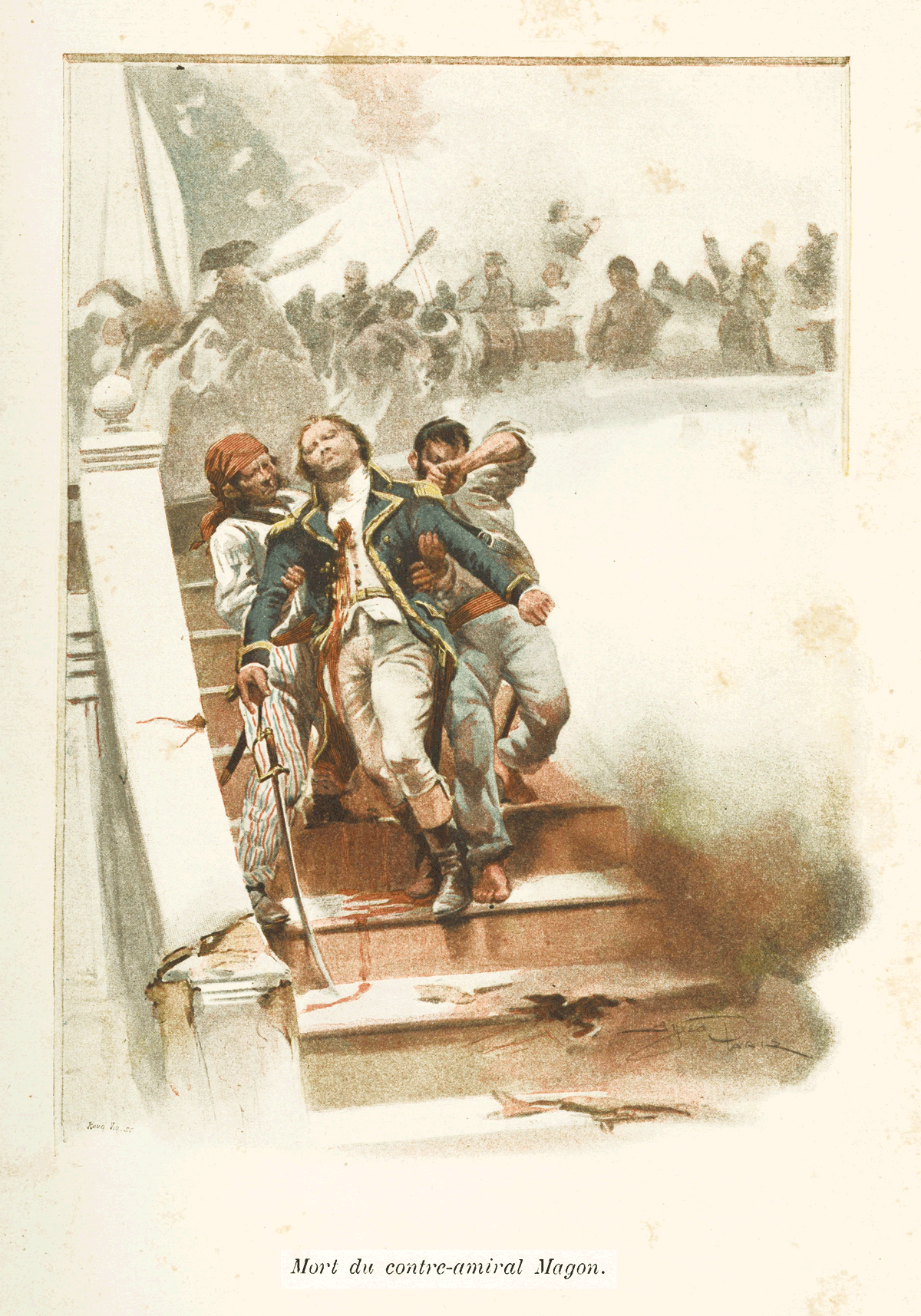

LE contre-amiral Magon, qui monte l' Algésiras, de 74 canons, porte d'abord son vaisseau en avant pour fermer le chemin aux Anglais qui veulent couper la ligne. Dans ce mouvement il rencontre le Tonnant, de 80 canons, autrefois français, devenu anglais à Aboukir. Il engage son beaupré dans les haubans du vaisseau ennemi. Le carnage est horrible : le canon ne cesse de tonner dans les batteries, pendant que des deux ponts on se fusille.

Magon rassemble autour de lui ses plus vigoureux matelots pour les mener à l'abordage. Mais il leur arrive ce qui est arrivé déjà à d'autres équipages. Sur le point de s'élancer sur le pont ennemi, ils essuient d'un autre vaisseau anglais placé en travers plusieurs décharges à mitraille qui abattent un grand nombre d'entre eux. Il faut alors, avant de songer à continuer l'abordage, riposter au nouvel ennemi qui est survenu et à un troisième qui va se joindre aux deux autres pour canonner l'Algésiras.

Pendant qu'il se défend contre trois vaisseaux, Magon est abordé par l'équipage du Tonnant. Il le reçoit à la tête de ses matelots, et lui-même, une hache d'abordage à la main, il repousse les Anglais. Son capitaine de pavillon, Letourneur, est tué à ses côtés. Magon, que son uniforme désigne aux coups de l'ennemi, reçoit une balle au bras. Il ne tient aucun compte de cette blessure et reste à son poste. Un second projectile vient l'atteindre à la cuisse. Ses forces commencent à l'abandonner. On le supplie de descendre au poste des blessés. Il se rend aux prières qu'on lui adresse. Appuyé sur deux matelots, il descend dans le faux pont. Mais les flancs déchirés du navire donnent un libre passage à la mitraille. Magon reçoit un biscaïen dans la poitrine et tombe foudroyé sous ce dernier coup.

Il ne tient aucun compte de cette blessure et reste à son poste. Un second projectile vient l'atteindre à la cuisse. Ses forces commencent à l'abandonner. On le supplie de descendre au poste des blessés. Il se rend aux prières qu'on lui adresse. Appuyé sur deux matelots, il descend dans le faux pont. Mais les flancs déchirés du navire donnent un libre passage à la mitraille. Magon reçoit un biscaïen dans la poitrine et tombe foudroyé sous ce dernier coup.

Sur 641 hommes qui montent l'Algésiras, 150 sont tués, 180 blessés. On est sans espoir, sans ressources, quand le pavillon est amené.

Infernet commande l'Intrépide, de 74 canons. Il a affaire à deux, puis à trois, puis à quatre et à cinq vaisseaux. Il est même, à certain moment, entouré par sept vaisseaux, qui tous, dit-il dans son rapport, « lui faisaient feu dessus ».

Commençant à couler, réduit comme mâture à son seul mat de vaisseau, l'Intrépide crible encore de ses coups un vaisseau de 120 canons. Infernet, sollicité de se rendre, en raison de l'impossibilité d'une plus longue défense, s'écrie indigné, en abattant d'un coup de sabre la pomme qui garnit une rampe d'escalier : « Le premier qui parle d'amener, je lui f... la tête à bas comme ça ».

La canonnade, la fusillade redoublent donc à bord de l'Intrépide; l'eau monte de plus en plus dans la cale. Ce n'est qu'au moment où le vaisseau va s'engloutir, qu'Infernet se décide à amener glorieusement son pavillon. Trois de ses officiers étaient tués, un autre blessé, la moitié de son équipage hors de combat.

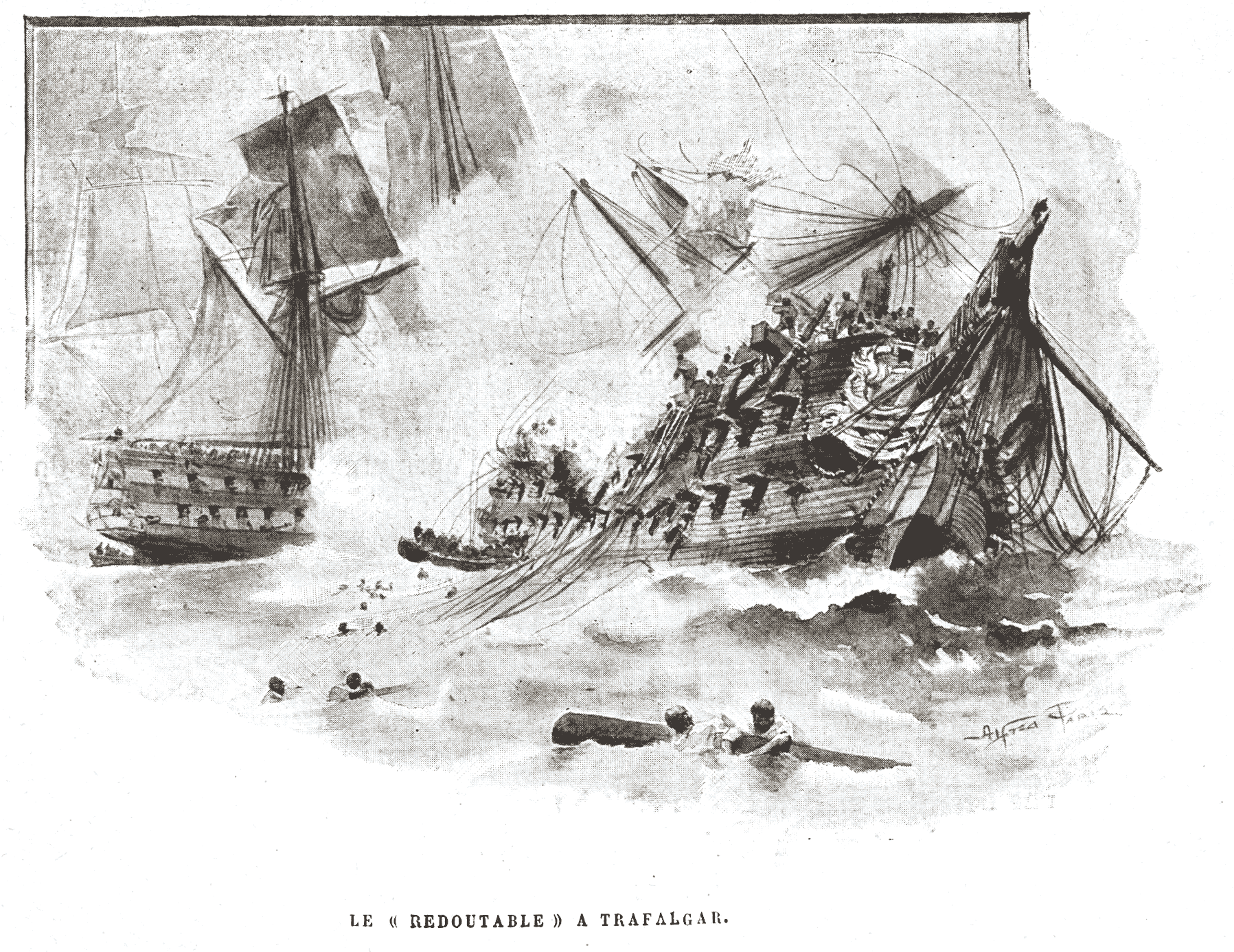

C'est d'une balle partie de la hune d'artimon du Redoutable que fut tué Nelson sur la dunette de son vaisseau.

Profitant de la confusion qui règne sur le Victory après la blessure de Nelson, Lucas, commandant du Redoutable, essaye de prendre le vaisseau ennemi à l'abordage. Déjà un aspirant et quatre matelots sont sur le pont anglais, et deux cents hommes vont les suivre ; mais le Téméraire, autre vaisseau à trois ponts, voyant la détresse de son amiral, se hâte de venir à son secours. Il range à tribord le vaisseau français et lui lâche à bout portant toute sa bordée. Elle fut désastreuse, tua ou mit hors de combat plus de deux cents hommes, blessa le brave Lucas, mais pas assez gravement pour lui faire abandonner son poste.

Ainsi serré entre deux vaisseaux à trois ponts, le Redoutable, avec les quelques pièces qui n'avaient pas été démontées et un équipage décimé, soutient encore la lutte. Mais voilà qu'un troisième vaisseau, le Neptune, vient à portée de pistolet le prendre en enfilade.

La résistance ne pouvait plus guère se prolonger, et le capitaine n'attendait, pour le faire cesser, que l'avis certain que son vaisseau allait couler. Quand cet avis fut apporté, il n'eut pas la douleur d'amener son pavillon, qui tomba avec son mât d'artimon. Tous les autres mâts étaient tombés.

« Après le combat, dit Lucas dans son rapport, les hauts étaient couverts de morts ensevelis sous les débris et les éclats des différentes parties du vaisseau. Presque toutes les pièces étaient démontées; l'une des murailles presque démolie ne formait plus qu'un sabord; le gouvernail était hors de service; plusieurs trous de boulets, placés à la ligne de flottaison, laissaient entrer dans la cale l'eau en abondance. Tout l'état-major était blessé : 10 aspirants sur 11 étaient frappés à mort. Sur 645 hommes d'équipage, 522 étaient hors de combat, parmi lesquels 500 morts et 222 blessés. Quiconque n'a pas vu dans cet état le Redoutable ne pourra jamais se former une idée de son désastre. »

Ce malheureux vaisseau était tellement maltraité que les Anglais ne purent le conduire comme trophée à Gibraltar et qu'il coula dans la nuit qui suivit la bataille, avec les blessés qui étaient restés à bord « et que leur courage avait rendus dignes d'un meilleur sort ».

« On n'a eu que le temps de retirer du vaisseau 119 Français, dont 70 blessés. » En définitive, il y eut 500 morts pendant le combat, 152 blessés noyés dans le naufrage, 74 valides noyés dans le naufrage, 49 valides sauvés et 70 blessés sauvés. Ce fut le combat le plus sanglant et le plus opiniâtre de tous ceux qui ont honoré la valeur des Français.

Napoléon reçut à Saint-Cloud, en 1806, devant toute sa cour, les deux plus glorieux marins de l'escadre, Lucas et Infernet. Il leur prodigua des égards touchants et c'est lui-même qui de ses mains leur mit autour du cou es insignes de commandant de la Légion d'honneur.

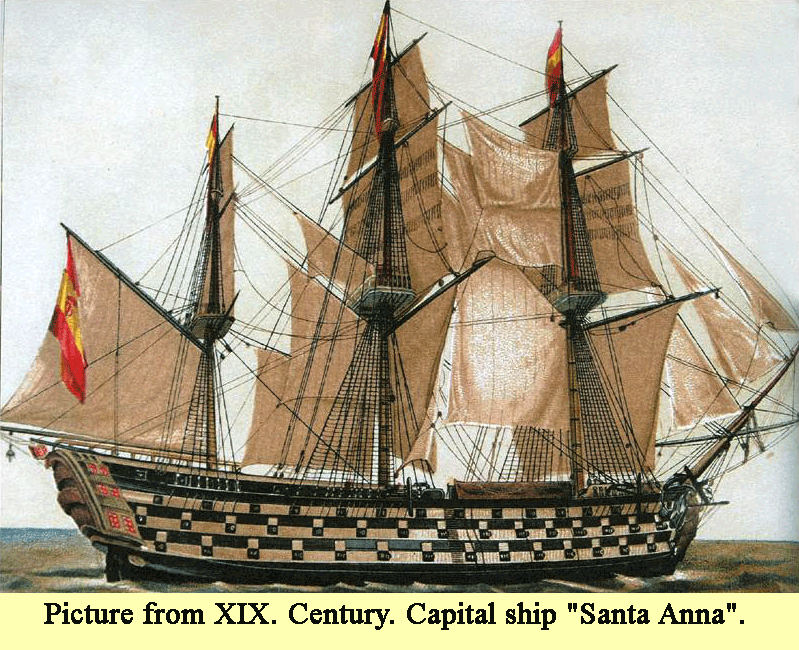

Le lendemain de la bataille, l'amiral espagnol Gravina met sous les ordres de Cosmao ceux des bâtiments qui l'ont suivi au mouillage de Rota et qui se trouvent en état d'appareiller. Les vents sont favorables. Aussi, quoique l'équipage du Pluton soit réduit à 500 hommes, quoique ce vaisseau fasse trois pieds d'eau à l'heure, Cosmao sort de la rade et prend le large. C'est avec deux vaisseaux français, deux espagnols, cinq frégates et deux corvettes qu'il se met à la poursuite de l'armée victorieuse. Il atteint les Anglais, les attaque et leur enlève deux bâtiments espagnols : un vaisseau de 80 et le Santa Anna de 110, monté par le brave amiral d'Alava, grièvement blessé dans la journée de la veille.

(Divers auteurs.)

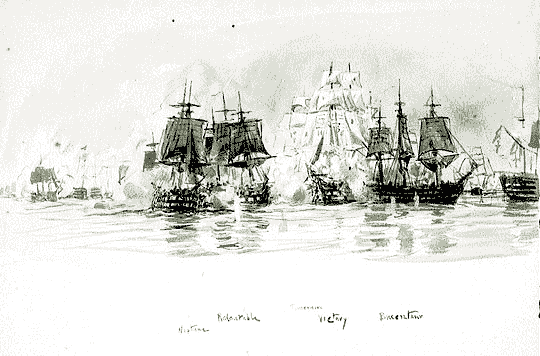

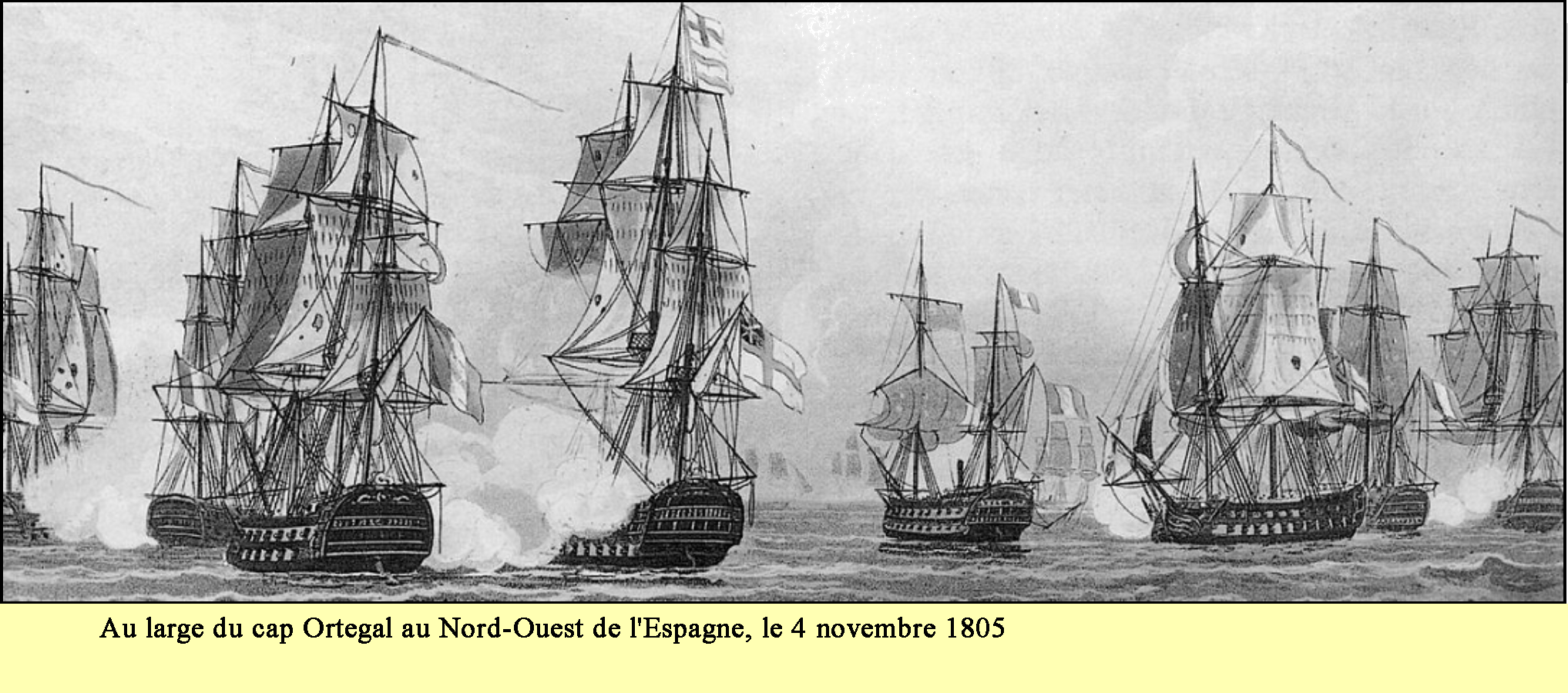

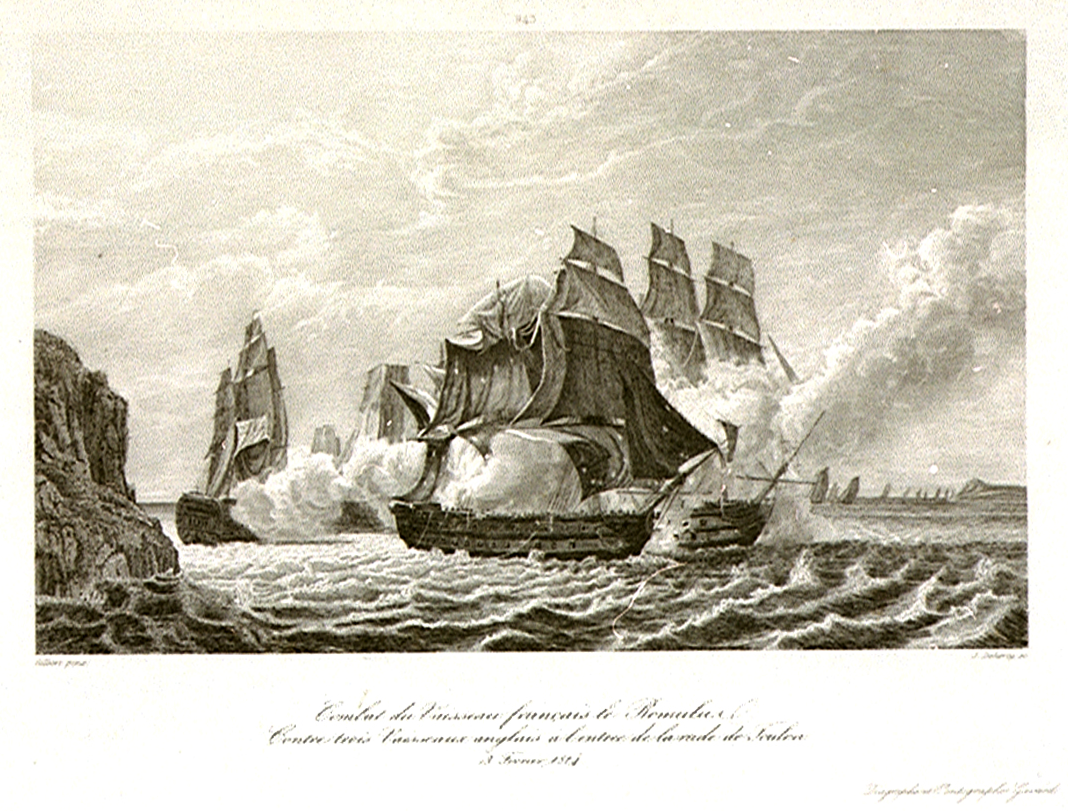

Combat du cap Ortégal

(4 NOVEMBRE 1805)

Ce combat est, pour ainsi dire, l'épilogue de Trafalgar. Les quatre vaisseaux de Dumanoir, qui avaient échappé au désastre de la flotte de Villeneuve, essayèrent de regagner la France. Ce fut en vain.

LE 11 brumaire dernier (2 novembre), nous rencontrâmes, à la hauteur du cap Ortégal, près du Ferrol, deux frégates anglaises qui nous donnèrent la chasse tout le jour ; puis, dans la soirée, à la faveur d'une brume mêlée de pluie qu'accompagnait un vent assez fort, on nous fit virer de bord et faire route pour la France. Le lendemain, 3 novembre, à dix heures, la brume disparaît, le vent se calme, nous découvrons l'ennemi. Malheureusement le vaisseau-amiral le Formidable marchait très mal, et l'escadre anglaise nous gagnait. Le soir, une frégate était à portée de canon, mais elle n'ouvrit pas le feu. Elle chercha, mais vainement, à engager le combat, le lendemain, 13 brumaire (4 novembre).

Nous continuions donc notre route, lorsque nous fûmes attaqués, d'abord par trois vaisseaux et deux frégates, puis par un autre vaisseau accompagné d'une frégate; en tout quatre vaisseaux et quatre frégates contre quatre navires déjà éprouvés par les boulets de l'ennemi et par une tempête de plus de huit jours. Le contre-amiral fit des signaux ordonnant de former une ligne unique de bataille: toujours le même système déplorable!

Notre vaisseau, le Duguay-Trouin, à la droite du vaisseau-amiral, le Scipion et le Mont-Blanc à la gauche. Les Anglais, de leur côté, firent une manœuvre bien plus intelligente, qui consiste à séparer les navires ennemis les uns des autres, à les envelopper autant que possible et à les écraser en détail.

À quoi bon ces détails, chère amie? Pardonne-moi, c'est si cruel de se voir battus, écrasés, lorsque peut-être....

Enfin, nous nous sommes défendus avec l'énergie que donne le désespoir ; mais, toujours manœuvrant mal et avec une déplorable indécision ; l'ennemi, avec sa grande supériorité du nombre, le bon état de ses navires qu'il manœuvrait avec aisance, nous écrasait en mettant à profit notre faiblesse et nos erreurs. Sur notre vaisseau, le brave capitaine Touffet, tué dès le commencement du combat, avait été remplacé par le capitaine de frégate Boisanard, qui reçut lui-même une balle dans le genou. Les lieutenants de vaisseau Lavenu, Guillet, Cossé, Tocville, prirent successivement le commandement et furent assez gravement blessés pour être obligés de quitter le pont. Cependant, après avoir reçu les premiers pansements, le lieutenant Guillet, qui avait eu la joue traversée par une balle, reprit son poste de commandant de notre malheureux Duguay-Trouin, tout désemparé, faisant eau, écrasé par le feu de deux vaisseaux et des frégates. Ce n'était plus de la guerre, comme on la doit entendre, c'était une tuerie abominable : les trois quarts de ma compagnie là ..., autour de moi; mon pauvre lieutenant Le Deyeux, râlant à quelques pas, et tant d'autres!

Mon cœur se brise en te racontant ce désastre; il est si récent et nous sommes si malheureux ! J'ai hâte d'en finir avec cet horrible tableau.

À quatre heures, toute la mâture de l'arrière s'abattit, et, avec elle, le pavillon. Ce fut la fin de la lutte. Nous nous sommes rendus les derniers. Bien certainement sur les trois autres vaisseaux on a fait comme sur le nôtre, et l'on s'est défendu jusqu'à la dernière extrémité.

Nous avons fait plus de mal aux hommes de l'ennemi qu'à ses navires. Nos canonniers ne savaient guère que se faire tuer.

Je reprends mon récit :

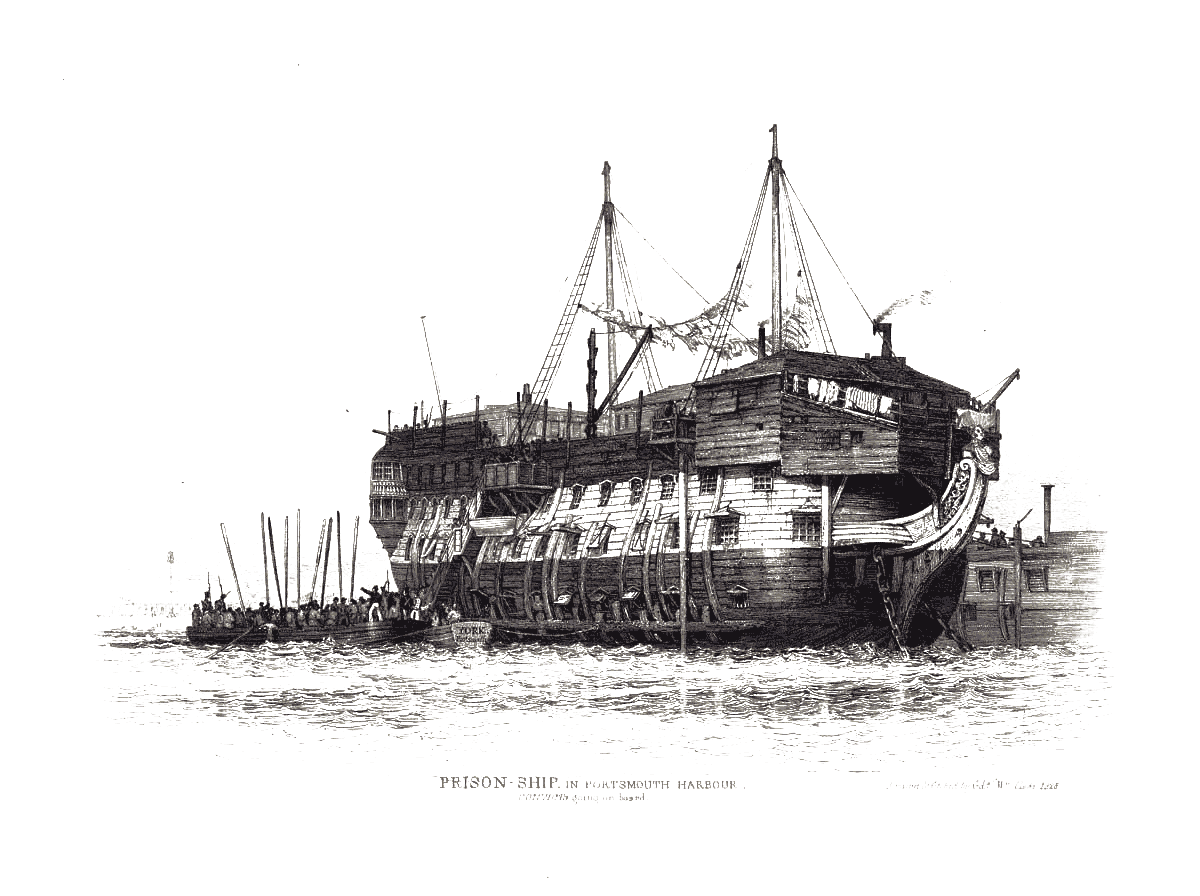

Restés à bord de notre vaisseau, on nous a dirigés sur Plymouth, où nous sommes arrivés le 9 novembre. Les officiers anglais, je leur dois cette justice, ont été convenables avec nous pendant la traversée; mais ils ne tardèrent pas, dans un esprit de vengeance peu digne d'une grande nation, à nous faire payer très cher le bien-être relatif qu'ils nous avaient accordé! En effet, le 17 novembre dernier, nous avons été jetés pêle-mêle avec les soldats, dans un abominable ponton dont l'état de vétusté est repoussant, contraints à coucher sur le plancher, faute de place pour suspendre des hamacs.

Quel air empesté nous respirons! Cinq cents hommes entassés dans un espace aussi restreint, n'ayant pour se promener et prendre l'air, pendant quelques heures, que la moitié du bâtiment. Comme nourriture, on nous donne ce qui est rigoureusement indispensable pour ne pas mourir de faim ! Un détail : distribués par escouades de six hommes, sans distinction de grades, nous sommes obligés d'aller à la cuisine recevoir notre portion, qu'on extrait d'une grande marmite servant à tous. [Qu'on n'oublie pas que c'est un officier qui écrit cela.]

Pour boisson, de l'eau plus ou moins pure. On peut se procurer de la bière, fort mauvaise en la payant très cher. Le commandant, par des motifs de prudence sans doute, a interdit qu'on en apportât de bonne qualité.

À trois heures du soir, on nous fait sortir de notre infecte prison et monter sur le gaillard d'avant. Pendant notre court séjour à l'air libre, des soldats, munis de lanternes allumées et de marteaux, descendent dans la cale afin de s'assurer qu'il n'a pas été fait de trous dans la coque du ponton, et pour constater que les barreaux placés sur les sabords n'ont pas été rompus. Après cette opération, qui n'est terminée que vers quatre heures, on nous oblige à redescendre en nous comptant; puis toutes les portes fermant les issues sont cadenassées et verrouillées. Il en est de même pour les sabords. Nous restons ainsi jusqu'au lendemain matin sept heures. Nous sommes tellement nombreux que, vers le soir, la chaleur devient intense et nous accable.

Je m'arrête. Que pourrais-je ajouter? Sinon que chaque jour ressemble à celui qui l'a précédé ! Cette existence, malgré notre énergie, ne serait pas tolérable, si, comme officiers, nous n'avions pas l'espoir de voir bientôt cesser à notre égard ce traitement indigne, et d'aller « au cautionnement ", c'est-à-dire d'être internés dans une ville, et d'y séjourner sur parole comme prisonniers de guerre....

GEMAHLING,

officier du "Duguay-Trouin".

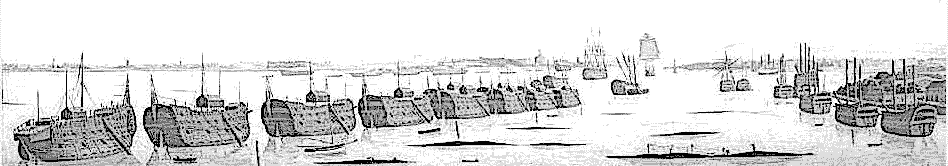

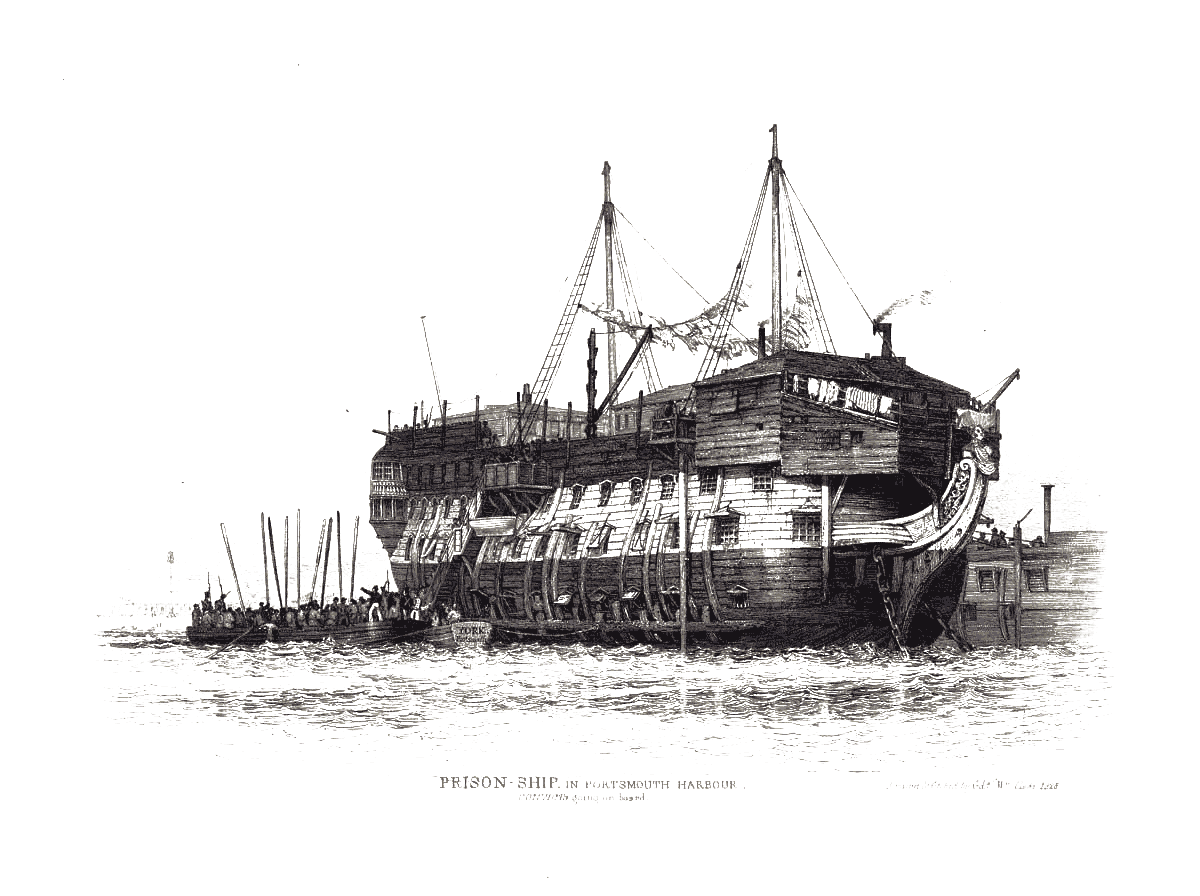

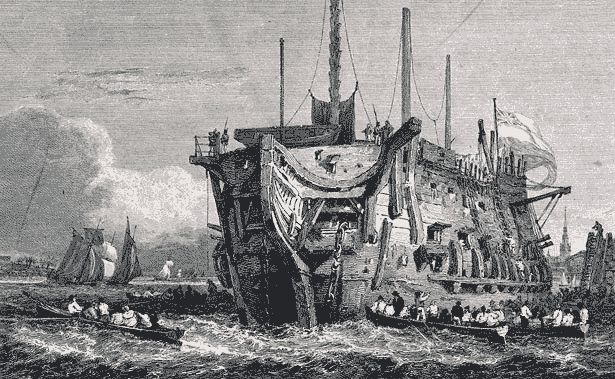

Les pontons d'Angleterre

On vient de lire dans le récit qui précède quelques détails concernant la vie des malheureux prisonniers que nos ennemis entassaient sur les pontons de Plymouth. Voici d'autres détails plus circonstanciés.

CE fut une idée bien cruelle, que celle de transformer un vaisseau de guerre en un vaste cachot de prisonniers. À terre, les immenses prisons de guerre, avec leur triple mur d'enceinte, n'offraient que trop souvent aux captifs la facilité de tromper la surveillance d'une garnison nombreuse et l'inquiète activité des geôliers. Mais à bord d'un vaisseau de ligne, bien mouillé dans une rivière, désarmé de tous ses canons, mais grillé à tous ses sabords, et gardé jour et nuit par d'actives sentinelles, la surveillance devenait plus sûre et plus commode; et là, sans beaucoup de frais, on pouvait ensevelir pendant toute la guerre six à huit cents prisonniers trop serrés les uns contre les autres dans un espace aussi étroit pour se livrer à des tentatives d'évasion, et trop bien gardés individuellement pour se permettre de comploter contre la sûreté des sbires chargés de réprimer les moindres mouvements qui auraient eu pour but la désertion de quelques-uns d'entre eux.

L'aspect seul des pontons anglais révélait à nu toutes les misères, toutes les souffrances dont ces sépulcres flottants étaient devenus le théâtre. Un vaisseau dégréé, sans voiles, sans artillerie, mais pourvu à tous ses sabords d'énormes barreaux de fer à travers lesquels des figures hâves et amaigries cherchaient à respirer l'air qui s'exhalait des marais du rivage, tel était le spectacle sinistre qu'offrait chacun des pontons de Chatham, de Portsmouth, ou de Plymouth !

L'aspect seul des pontons anglais révélait à nu toutes les misères, toutes les souffrances dont ces sépulcres flottants étaient devenus le théâtre. Un vaisseau dégréé, sans voiles, sans artillerie, mais pourvu à tous ses sabords d'énormes barreaux de fer à travers lesquels des figures hâves et amaigries cherchaient à respirer l'air qui s'exhalait des marais du rivage, tel était le spectacle sinistre qu'offrait chacun des pontons de Chatham, de Portsmouth, ou de Plymouth !

Au-dessus des ponts et des gaillards de ces vastes cachots, on avait élevé des toitures informes destinées à servir d'abri pendant le jour aux malheureux qui venaient demander un peu d'air après avoir épuisé toutes leurs forces à lutter durant la nuit contre l'atmosphère infecte des batteries ou de la cale.

À chaque instant, l'officier commandant le ponton faisait compter et recompter ses prisonniers pour prévenir ou constater les désertions qu'il redoutait de la part de ces infortunés toujours prêts à exposer leur vie pour tenter le moyen de fuir leurs inflexibles geôliers. D'heure en heure les barreaux de fer des sabords étaient visités, sondés, heurtés dans tous les sens, comme dans les bagnes on heurte, on sonde l'anneau que les forçats traînent aux pieds, et qu'ils essaient sans cesse de limer ou de rompre pour échapper aux gardes qui les suivent sans cesse.

Mais, quelque scrupuleuse et quelque prévoyante que fût la surveillance des geôliers anglais, l'adresse des prisonniers était encore plus ingénieuse, et les moyens qu'ils employaient pour s'affranchir de leur prison parvenaient quelquefois à vaincre et à surmonter les moyens qu'on mettait en usage pour les y retenir.

Mais, quelque scrupuleuse et quelque prévoyante que fût la surveillance des geôliers anglais, l'adresse des prisonniers était encore plus ingénieuse, et les moyens qu'ils employaient pour s'affranchir de leur prison parvenaient quelquefois à vaincre et à surmonter les moyens qu'on mettait en usage pour les y retenir.

Les personnes qui n'ont jamais connu le tourment d'une longue et intolérable captivité, se feraient difficilement une idée des efforts surhumains que peuvent tenter les captifs pour sortir, ne fût-ce qu'un instant, du cachot où se consume leur vie; l'homme qui une fois rendu à la liberté emploierait pour s'élever dans le monde la moitié des ressources qu'il a trouvées dans son génie pour se soustraire à la prison, parviendrait à coup sûr aux sommités de la fortune ou de la gloire. Mais, par une des infirmités attachées à la faiblesse de notre espèce, ce n'est guère qu'au sein de la captivité que les efforts extrêmes et les volontés constantes sont possibles.

Faire un trou pour déserter d'un ponton, c'était faire un chef-d'œuvre de ruse, de patience et de génie.

Et c'était là ce que faisaient les moindres prisonniers !

Un treillage en bois s'élevait extérieurement sur le flanc de chaque ponton à dix-huit pouces environ au-dessus de la mer. Sur ce treillage veillaient nuit et jour des sentinelles attentives au moindre bruit, au moindre mouvement, au moindre souffle ....

Lorsque la nuit environnait, de calme et de silence le ponton dans lequel dormaient les prisonniers, et le rivage gardé par une nombreuse garnison et les flots tranquilles qu'effleurait la brise, on ne pouvait jeter un cri, fredonner une chanson, dire une parole qui ne fût entendue par les sentinelles, recueillie comme un indice alarmant par les hommes de quart, et dénoncée bientôt comme le signal d'une révolte générale.

Et c'est cependant sous ce treillage où les factionnaires veillaient immobiles, que se minait et que s'ouvrait le trou par lequel se glissaient les déserteurs pour plonger silencieusement dans les flots et gagner le bord, pourvus seulement du petit sac en cuir qui contenait leurs effets ! ...

Pour parvenir à percer ce trou, que de soins, d'adresse, il fallait employer ! Que de peines surtout il fallait se donner pour le cacher précieusement à la surveillance des geôliers, pendant le travail ! Voyez un vaisseau de ligne, mesurez l'épaisseur de son échantillon, de ses bordages extérieurs et intérieurs, la grosseur de sa membrure ; eh bien, c'était tout cela que l'on perçait, non pas avec des haches et des scies, mais avec de simples couteaux, de petits canifs, la seule arme, les seuls instruments qu'on laissât aux mains suspectes des captifs.

Et, lorsque, à force de travail, de patience et de précautions, on était parvenu à pratiquer le trou, le cuivre de la flottaison du vaisseau se présentait un peu au-dessus de l'eau, et au-dessous des pieds mêmes de la sentinelle placée sur le treillage.

C'était encore un obstacle à vaincre, une feuille de métal à user, plus par le frottement que par une section brusque. Percé trop près du ras de l'eau, le trou aurait fait couler le vaisseau. Percé trop près du treillage des sentinelles, l'éveil aurait été donné à toute la garde du ponton. C'était sur l'endroit favorable, entre ces deux dangereuses extrémités, qu'il fallait tomber. Que de combinaisons, de calculs et de bonheur, pour ne réussir qu'à obtenir la chance de se laisser glisser dans l'eau, ou de se faire fusiller en nageant vers un rivage hérissé de factionnaires et de sbires !

Le trou ainsi pratiqué par quelques prisonniers appartenait de droit à ses auteurs. C'était à eux qu'était réservé le privilège d'y passer les premiers. Une fois ce droit passé en usage, il devenait la propriété commune de tous les captifs. Mais pour mettre plus d'ordre et d'économie de temps dans la désertion de ceux qui voulaient se résigner, on tirait les tours au sort, et puis on jouait quelquefois aux dés les bons numéros de sortie; car le jeu se mêlait partout dans les habitudes des prisonniers. C'est le compagnon obligé de toutes les situations qui démoralisent notre nature.