Gloires et Souvenirs Maritimes

1855-1893

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_(navire_de_ligne)

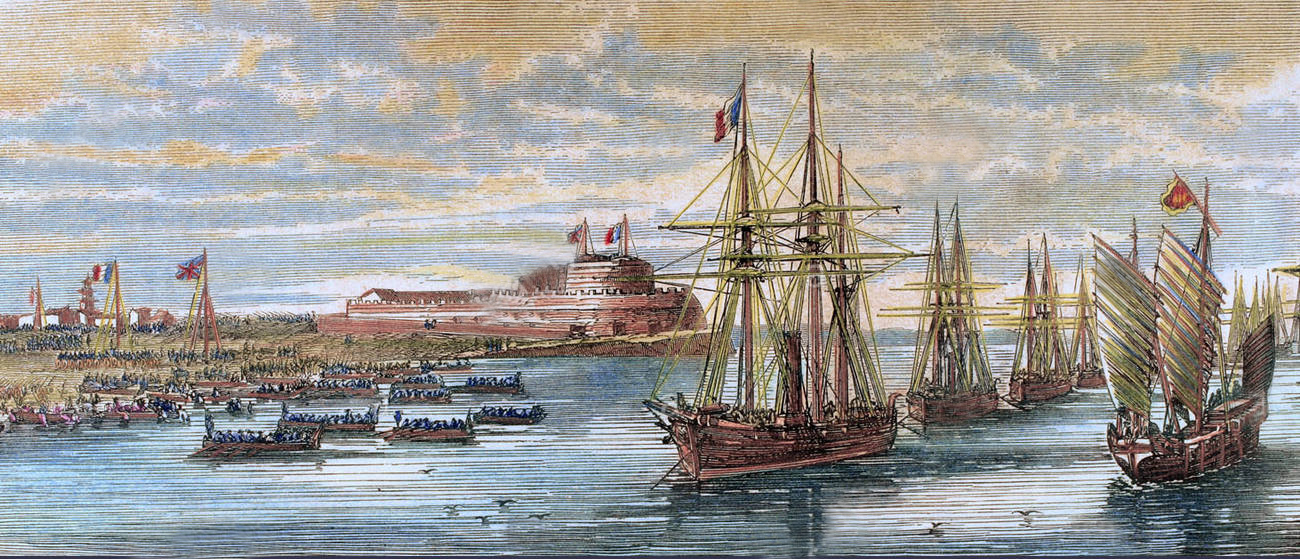

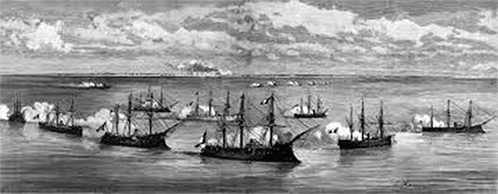

Les forts du Peï-Ho sont enlevés

(AOÛT 1860)

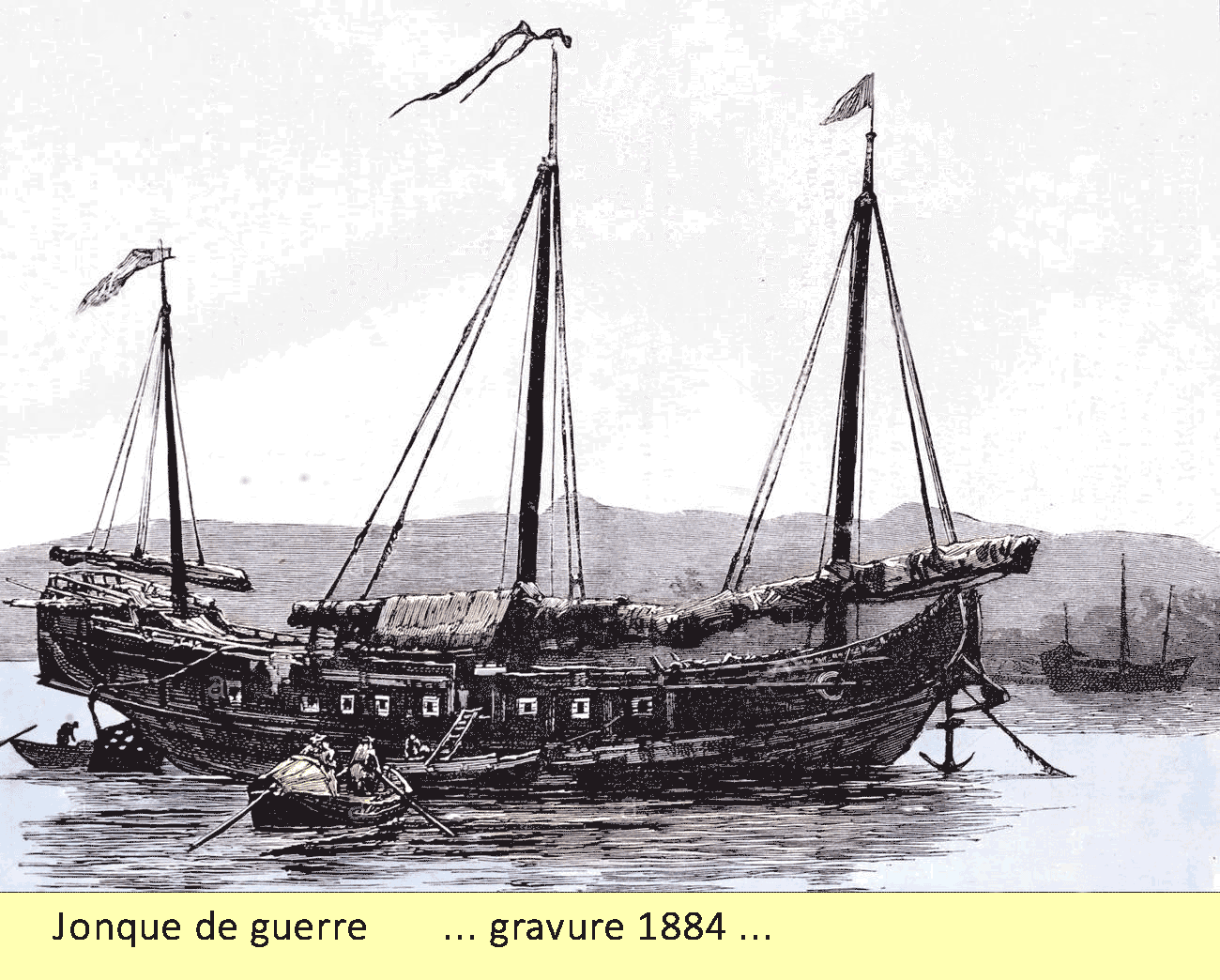

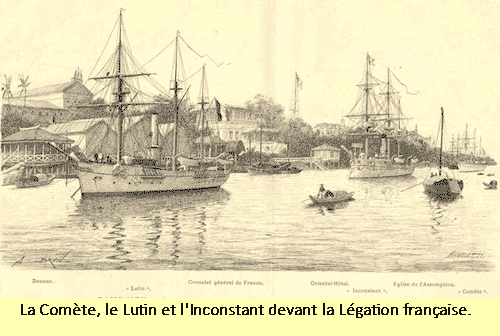

Les difficultés dont les Chinois entouraient leurs relations commerciales avec l'Europe nécessitèrent une intervention de l'Angleterre et de la France. Un traité signé en 1858 ouvrait la Chine au commerce européen. Les ambassadeurs de France et d'Angleterre, ayant voulu faire ratifier ce traité à Pékin, se virent refuser l'entrée du Peï-Ho et échouèrent dans une première tentative pour réduire au silence les forts de Takou.

Une expédition anglo-française fut alors jugée nécessaire.

Elle eut lieu en 1860.

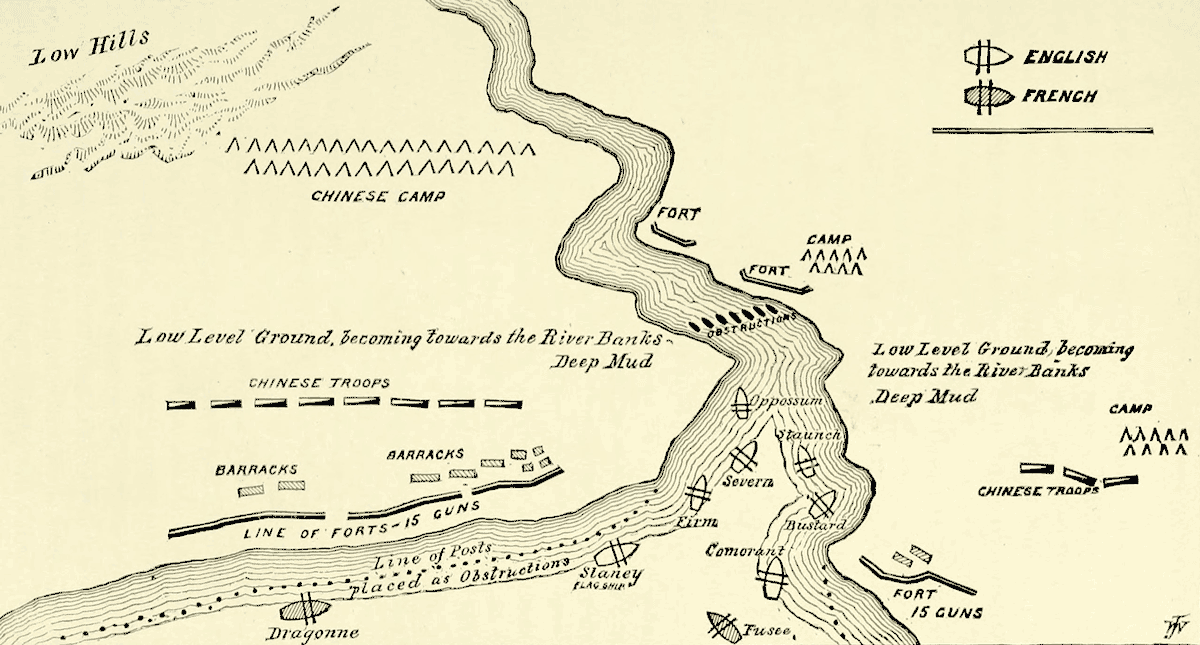

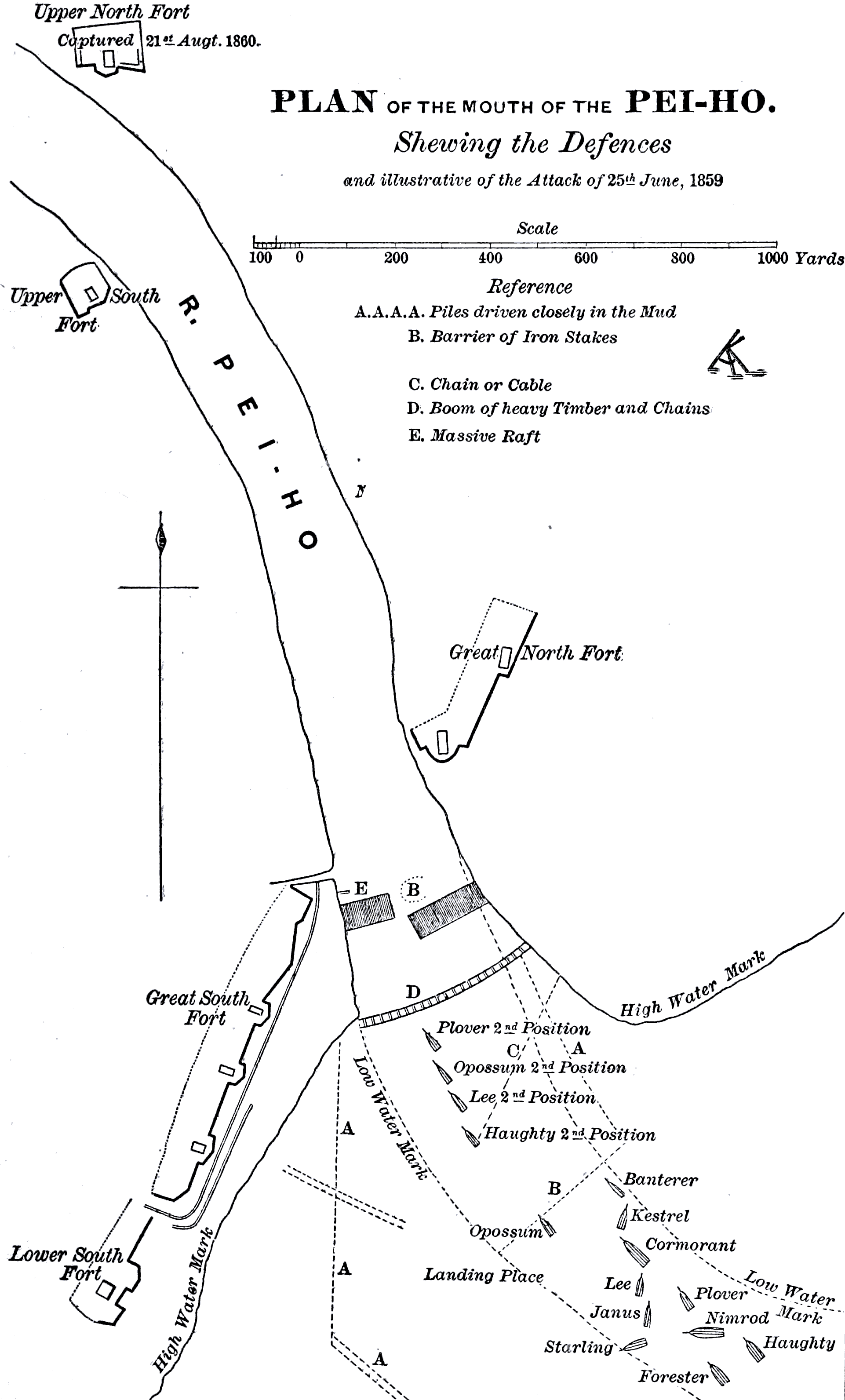

L'ENSEMBLE des défenses du Peï-Ho comprenait deux forts sur la rive gauche et trois sur la rive droite. Les forts d'aval se reliaient aux forts d'amont par des chaussées étroites entourées d'eau et enfilées par des batteries rasantes.

L'amiral Charner et l'amiral Hope, après s'être entendus avec le général Montauban et le général Grant, arrêtèrent les dispositions suivantes :

… l'armée devant combattre à la pointe du jour le 21 août, les flottilles alliées se portaient le 20 au soir devant la barre du Peï-Ho. Les contre-amiraux Page et Jones, avec les plus petits navires, battraient d'écharpe le fort nord de l'entrée. Les grandes canonnières, conduites par les amiraux Charner et Hope en personne, s'engageraient avec les forts sud.

Le 20 août, dans l'après-midi, les flottilles alliées se mirent en mouvement sans être inquiétées par l'ennemi. Le 21 août, à cinq heures, la brigade Collineau déboucha de Tang-Ko, et, se rapprochant de la rive du fleuve, elle vint se placer à la droite du corps anglais. L'air était calme, mais lourd et chargé d'orage. L'artillerie chinoise ouvrit immédiatement son feu, et, brusquant ainsi le commencement de l'action, elle l'engagea avant que les canonnières eussent pu prendre le poste qui leur avait été assigné. Les escadrilles, commandées par les contre-amiraux Page et Jones, s'avancèrent vers les bancs de la rive gauche du Peï-Ho; elles inclinèrent leur route sur la droite, et, traçant leur sillon dans la vase, elles s'établirent près du poste choisi par le vice-amiral Charner, à dix-huit cents mètres du cavalier septentrional. Dans cette position, l'écharpe des canonnières françaises était complète sur le fort et sur la chaussée.

Le 20 août, dans l'après-midi, les flottilles alliées se mirent en mouvement sans être inquiétées par l'ennemi. Le 21 août, à cinq heures, la brigade Collineau déboucha de Tang-Ko, et, se rapprochant de la rive du fleuve, elle vint se placer à la droite du corps anglais. L'air était calme, mais lourd et chargé d'orage. L'artillerie chinoise ouvrit immédiatement son feu, et, brusquant ainsi le commencement de l'action, elle l'engagea avant que les canonnières eussent pu prendre le poste qui leur avait été assigné. Les escadrilles, commandées par les contre-amiraux Page et Jones, s'avancèrent vers les bancs de la rive gauche du Peï-Ho; elles inclinèrent leur route sur la droite, et, traçant leur sillon dans la vase, elles s'établirent près du poste choisi par le vice-amiral Charner, à dix-huit cents mètres du cavalier septentrional. Dans cette position, l'écharpe des canonnières françaises était complète sur le fort et sur la chaussée.

À six heures, l'action est générale sur terre et sur mer. Les canonnières dirigent d'abord leur tir sur les cavaliers du fort nord de l'embouchure : les premiers coups sont trop bas. Le tir se rectifie ; il devient d'une précision parfaite quand les canonnières sont complètement échouées, et tous les boulets ogivaux et les obus anglais tombent dans l'enceinte. Les pièces chinoises répondent avec vivacité ; leurs coups sont bons en direction, mais manquent de portée.

À sept heures, la poudrière du fort intérieur fait explosion.

À sept heures, la poudrière du fort intérieur fait explosion.

Quelques instants après, un bruit plus terrible que le premier couvre les détonations de l'artillerie ; la poudrière du fort extérieur vient d'être atteinte par un des projectiles de la flottille ; elle saute, et, par son explosion, elle bouleverse le fort; des flocons de fumée blanche, des débris montent vers le ciel. Les équipages saluent spontanément ce spectacle du cri de « Vive l'Empereur! »

Le contre-amiral Page, à partir de ce moment, fait diriger le feu des canonnières en fer sur une batterie rasante, qui commande la chaussée de communication entre les deux forts du nord. Le fort méridional d'aval dirige un feu lent sur la tête des grandes canonnières : là encore, les coups sont bons en direction, mais ils manquent de portée, et les boulets viennent tomber vingt ou trente mètres de la Dragonne.

Dans ce moment, les grandes canonnières pourraient couvrir les forts de bombes ; mais le vice-amiral Charner s'est engagé à n'agir sur les forts du sud qu'au moment où l'armée s'avancera sur leurs flancs. Les événements qui se précipitent ne le dégagent point de sa parole; il donna l'ordre à la Dragonne d'augmenter la distance. Les grandes canonnières conservent leur attitude menaçante.

Cependant, sur le revers du fort intérieur, l'artillerie de terre a continué sa marche en avant. Les pièces de campagne prennent position à cinq cents mètres de l'ouvrage. Les tirailleurs se reploient en arrière pour ne pas masquer les canons. Le feu des alliés redouble de violence : tous les coups sont concentrés sur l'entrée, pour ouvrir la brèche. Peu de temps après l'explosion de la grande poudrière, le feu de l'ennemi semble se ralentir ; il est alors sept heures et demie. Le signal est donné, et les colonnes se précipitent.

L'artillerie alliée a cessé de tonner; les Chinois se découvrent à leur tour, et le combat se transforme en un combat de mousqueterie.

Cette nouvelle phase est courte et violente.

Les Français continuent de s'avancer avec une grande bravoure ; ils traversent un abatis de bois, un blanc d'eau, deux fossés profonds de trois mètres et larges de huit, et deux ceintures redoutables, formées de bambous serrés et pointus. Ils appliquent alors contre le parapet les échelles qui viennent de leur servir de ponts ; malgré la résistance acharnée de l'ennemi, qui fait pleuvoir sur eux des boulets, des pierres et des projectiles de main, quelques hommes intrépides parviennent à escalader l'obstacle : le drapeau français est planté sur l'escarpe par le tambour Fachard.

Le reste de la colonne couronne la crête, et, sautant dans l'enceinte, s'élance la baïonnette en avant. La résistance continue, et les Tartares acceptent cette lutte corps à corps, pour laquelle il semble qu'ils éprouvent une horreur invincible.

Ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure que les survivants commencèrent à céder. Mais ces mêmes obstacles qui avaient retardé la marche des colonnes causèrent la perte des Chinois en fuite. Un petit nombre d'entre eux seulement échappèrent au feu meurtrier de mousqueterie qui partait du cavalier et aux décharges de la mitraille anglaise. En dehors du fort, le terrain se trouva bientôt encombré de morts et de blessés.

Les Anglais pénétrèrent dans le fort quelques instants après les Français.

(Pallu de la Barrière, Relation de l'expédition de Chine.)

(Hachette et Cie, éditeurs.)

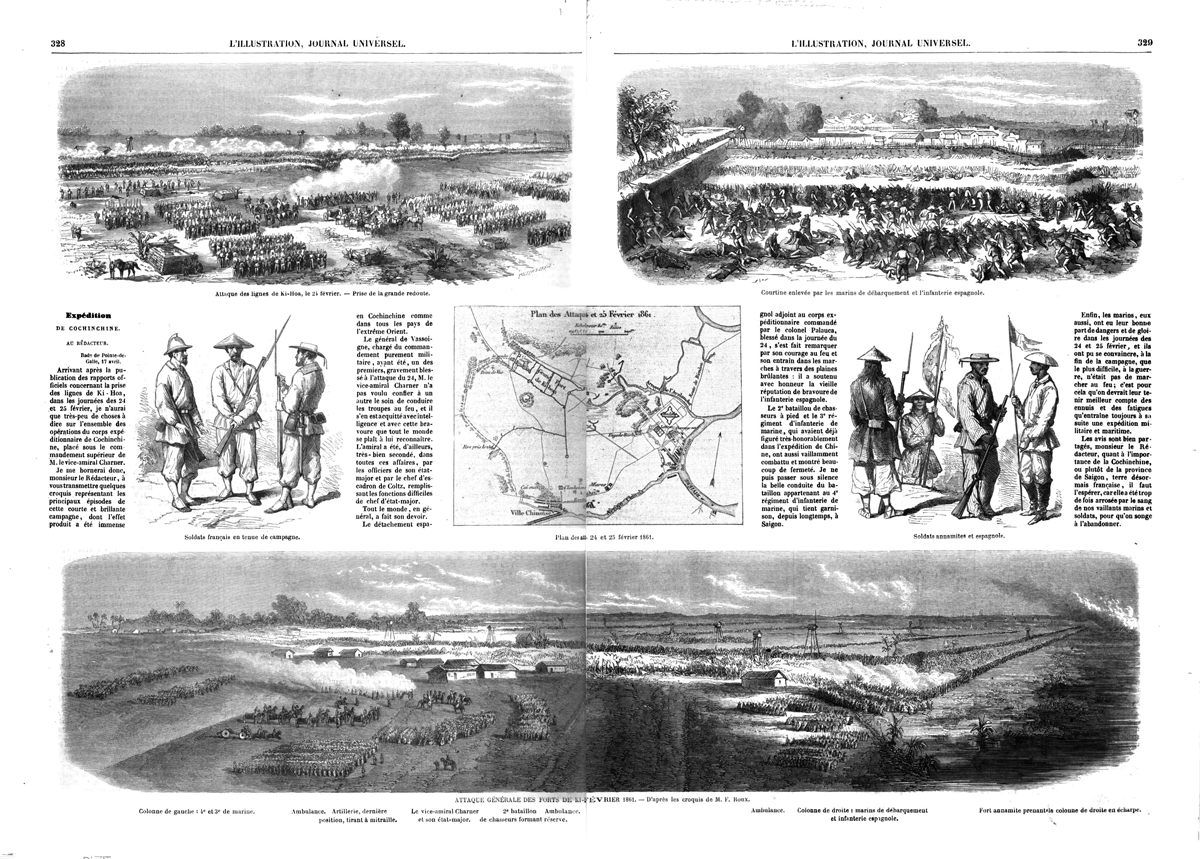

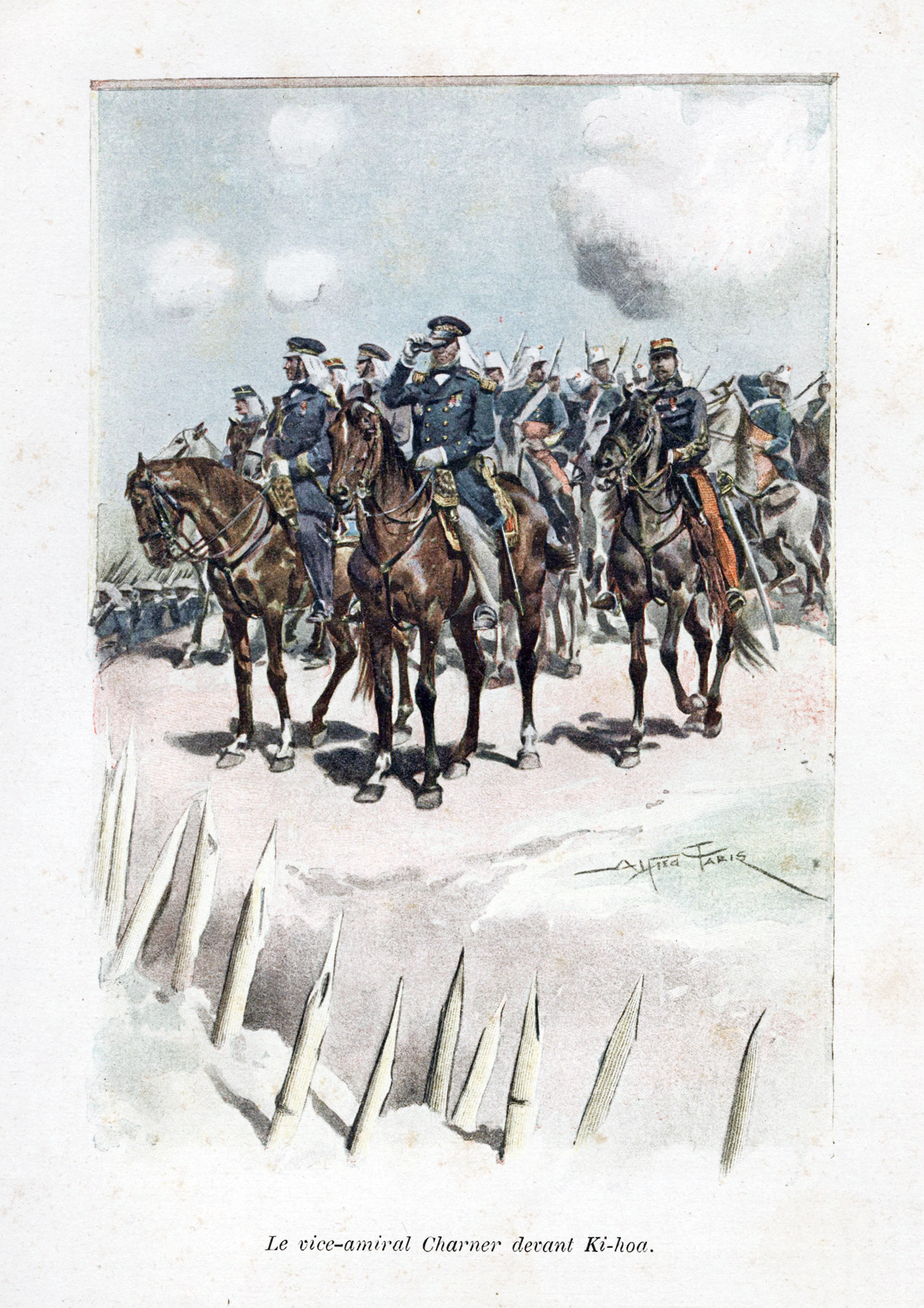

Prise des lignes de Ki-hoa

(24 FÉVRIER 1861)

Lorsque la paix de Pékin eut terminé l'expédition de Chine et rendu disponibles les forces de la France employées en Extrême-Orient, le vice-amiral Chanter fut désigné pour commander une expédition dirigée contre la Cochinchine. Les gouvernements français et espagnol avaient à se plaindre du manque de foi de l'empereur de l'Annam. Le corps expéditionnaire, transporté à Saïgon, fut donc mis à terre et débuta par un succès : il rompit les lignes annamites qui enserraient cette ville.

La totalité des soldats et marins qui le composaient se montait 4000 hommes.

À QUATRE heures du matin, les clairons sonnent aux drapeaux. La nuit est encore sombre ; le jour, comme dans tous les pays tropicaux, ne se fera qu'aux environs de six heures. C'est au milieu de l'obscurité que les troupes prennent leurs postes. Avant de partir, elles ont bu le café et reçu leur ration d'eau-de-vie. Les sacs ont été faits la veille. Ils contiennent huit jours de biscuit et deux rations de viande cuite à l'avance.

À cinq heures, tous les corps sont à leurs postes sur la route des Pagodes. L'amiral et le général de Vassoigne sont ‚en tête près du débouché de Caï-maï; un petit détachement de chasseurs d'Afrique leur sert d'escorte. Viennent ensuite l'infanterie espagnole, puis deux compagnies de chasseurs à pied. L'artillerie qui a bivouaqué à Caï-maï est en colonne par pièces et dans l'ordre suivant les six obusiers de montagne, les fusées, les trois canons de 4 rayés, les quatre canons de 12 rayés.

L'infanterie est disposée sur la route à la suite et dans cet ordre : les chasseurs à pied, le génie et ses échelles; les marins abordeurs, leurs échelles, leurs engins ; le corps des marins débarqués; l'infanterie de marine. Puis viennent le train et le service d'ambulance.

Le convoi, porté par 600 coolies chinois et par 100 bêtes de somme, est placé sur la route de Jajareo, qui coupe perpendiculairement la route des Pagodes. Ainsi disposé, il ne gênera pas la marche de la colonne.

À cinq heures et demie, l'armée se met en marche. Le jour s'est fait; la température est encore bonne ; mais la poussière, que l'humidité de la nuit avait d'abord abattue, s'est élevée.

Les corps placés en tête débouchent dans la plaine et se dirigent sur le fort dit de la Redoute, qui forme l'extrémité ouest des lignes cochinchinoises.

Une compagnie de chasseurs à pied se développe en tirailleurs devant l'artillerie qui paraît à son tour et forme ses sections sans difficulté sur la route, qui a été nivelée la veille.

Les pagodes Barbet, des Clochetons, de Caï-maï, ont déjà ouvert leur feu depuis une heure.

Le roulement grave et puissant des grosses pièces d'artillerie domine tous les bruits et remplit la scène.

L'ennemi, de son côté, a garni ses lignes et s'est porté tumultueusement aux armes.

Du haut de la redoute, on a pu distinguer son mouvement. Le bruit des gongs, le sifflement très reconnaissable de son artillerie, qui est en fer et de moindre calibre, couvrent les intervalles du tir des pièces rayées de 30. Des officiers venus de Saïgon et réunis à Caï-maï s'avancent rapidement sur la route, et échangent avec ceux qui passent un mot d'adieu et une poignée de main.

Mais la colonne a débouché presque tout entière : l'artillerie montée se répand maintenant dans la plaine; elle élargit son front.

À mille mètres environ de l'ennemi, elle se déploie en avant en batterie, oblique à gauche, s'arrête court et ouvre son feu. Une vibration cuivrée, qui s'allonge en sifflant et en bourdonnant, bondit dans la plaine. Les pièces de 12 dirigent leur feu sur le fort de la Redoute ; les pièces de 4 et de montagne, les fusées, s'adressent aux deux redans voisins. Le feu se règle en quelques instants et devient très précis.

La ligne annamite, quoique placée, par la faiblesse de son calibre, dans des conditions bien inférieures, se couvre de fumée et redouble de résistance. Le feu est vif, mais l'action n'est, à vrai dire, engagée que pour l'ennemi.

Ce combat d'artillerie a permis à l'infanterie de reprendre haleine : l'armée s'avance par bataillons en colonnes. L'ordre est donné de diminuer les distances de moitié. Les pièces de montagne partent au grand trot malgré les tumulus et les tombeaux, et se placent à cinq cents mètres de l'ennemi.

Les pièces de 4, les fusées, les pièces de 12 continuent la manœuvre par un mouvement successif. L'infanterie arrive sur la nouvelle ligne.

Une reconnaissance pratiquée la veille avait indiqué l'existence d'un marais qui bordait la plaine à gauche, près du fort de la Redoute.

L'infanterie, pour l'éviter, oblique un peu trop sur la droite. Malgré le léger retard provoqué par cette circonstance et le chevauchement qui en est la suite, l'armée se trouve en position peu de temps après que le second engagement d'artillerie a commencé. Deux colonnes d'assaut sont formées; celle de droite est formée du génie, des chasseurs à pied, de l'infanterie espagnole, de l'infanterie de marine; elle est commandée et dirigée par le chef de bataillon du génie Allizé de Matignicourt. La colonne de gauche se compose de marins débarqués; elle est commandée par le capitaine de frégate Desvaux et dirigée par le capitaine du génie Gallimard.

À la distance de cinq cents mètres, les projectiles de l'ennemi arrivent en grand nombre dans les rangs français et espagnols. Le tir des Annamites est bon en hauteur et en direction. Les pièces du fort, les fusils de main et de rempart tirent à outrance.

Partout où le groupe formé par l'amiral, son état-major et son escorte s'arrête, le feu se concentre et devient acharné.

L'artillerie vient d'en faire l'épreuve; en quelques minutes, plusieurs servants et des chevaux sont atteints.

Le peu de distance qui sépare de l'ennemi a diminué la supériorité des armes de précision; et quoique notre feu soit très bien mené, quoiqu'il soit accéléré et supérieur, l'action dure depuis longtemps, et la résistance des Annamites ne paraît ni abattue ni découragée.

Nos pertes augmentent ; le général de Vassoigne, le colonel espagnol Palanca Gutierrez, l'aspirant Lesèble, l'adjudant Joly, sont grièvement blessés.

L'amiral prend le commandement direct des troupes ; il donne le signal. Les colonnes s'ébranlent.

Les pièces de montagne les protègent sur leurs ailes. Une compagnie de chasseurs à pied est lancée en tirailleurs, en avant de la colonne de droite ; une compagnie de marins-fusiliers, en avant de la colonne de gauche.

En tête des Espagnols, des chasseurs et de l'infanterie de marine marchent les sapeurs du génie.

Ils s'avancent au pas de promenade, sous une fusillade très nourrie, réservant leur haleine pour le dernier moment, obliquant légèrement à droite pour ne pas s'embourber dans le marais.

À trente mètres de l'obstacle, un cri de : « Vive l'Empereur! » domine la fusillade ; les premiers s'élancent; ils reçoivent l'arquebusade en pleine poitrine, écartent les bambous entrelacés, marchent à petits pas sur la crête des trous de loup, enjambent les chevaux de frise, sautent dans le fossé, et, se frayant un passage travers les branchages épineux, les mains et le visage en sang, les vêtements en lambeaux, paraissent, victorieux, sur le dernier obstacle.

La colonne de gauche rompait la ligne annamite avec la même vigueur.

En tète de cette colonne marchait le peloton des marins abordeurs. Eux-mêmes avaient porté leurs échelles, leurs grappins emmanchés, leurs gaffes, leurs grenades : les coolies avaient été remplacés à la seconde halte ; le service de porteur d'échelles devenait alors un service d'honneur.

Il n'y eut d'engagement corps à corps en aucun point, et les Français qui les premiers mirent le pied sur la banquette intérieure, purent voir les Annamites céder le terrain, emportant leurs gingoles et leurs fusils de main. Ils s'éloignaient d'un pas qui paraissait presque tranquille, comme des travailleurs qui suspendent leur travail, et, chose singulière, quoique pressés de bien près par toute une armée qui escaladait leurs remparts, un très petit nombre d'entre eux s'enfuirent en courant.

En quelques minutes ils joignirent un gros de leurs troupes dont on voyait flotter les banderoles du côté de Ki-hoa.

Dans le combat du 24 février, les Annamites acceptèrent la lutte à coups de canon sans qu'elle pariât les entamer beaucoup ni affaiblir leur courage : les nombreux cadavres étendus le long des parapets témoignaient de l'effet des pièces rayées. Mais quand les colonnes marchèrent à l'assaut, droit sur eux, ils cédèrent le terrain et s'enfuirent, tout en restant en vue.

Ainsi les avaient représentés la plupart des rapports sur les affaires de Saïgon et de Touranne.

Le sous-lieutenant Thénard, du génie, et l'enseigne Berger arrivèrent, les premiers de toute l'armée, au sommet du parapet, aux deux points où la ligne ennemie fut rompue : l'un à l'attaque de droite, l'autre à l'attaque de gauche.

Cette affaire nous coûta 6 tués et 50 blessés, dont un général, un colonel, un aspirant et un adjudant. Un coolie du génie fut tué, un autre fut blessé. Les coolies du génie marchèrent jusqu'au dernier obstacle, suivant l'habitude contractée en Chine, qui faisait remplir un poste d'honneur par des mercenaires. L'artillerie eut plusieurs chevaux ou mulets tués ou blessés. Elle avait manœuvré dans des terrains difficiles, semés de fondrières et de puits, coupés de fossés, barrés de pans de murs ; tous accidents artificiels, excellents pour des tirailleurs, mauvais pour des pièces montées dont le recul n'était pas facile.

(Pallu de la Barrière, l'Expédition de Cochinchine.)

(Hachette et Cie, éditeurs.)

https://www.wikiwand.com/fr/Campagne_de_Cochinchine

Second combat autour de Saïgon

(25 FÉVRIER 1861)

LA nuit fut silencieuse : pas un coup de feu ne fut échangé. À cinq heures, l'artillerie monte à cheval ; chacun est sous les armes. L'armée pivotant sur la maison qui a servi de quartier général, quelques corps se trouvent tout placés, d'autres font une marche préparatoire assez longue.

À dix heures, l'armée est en position, en colonnes, à deux kilomètres environ de la face septentrionale de Ki-hoa. Deux colonnes d'infanterie comprennent entre elles l'artillerie. La colonne de gauche se compose du génie, qui marche en tête avec ses échelles, de l'infanterie de marine et des chasseurs ; quatre canons de 12, trois canons rayés de 4, deux obusiers de montagne de l'artillerie de marine, disposés en une seule ligne de bataille, marchent droit à l'ennemi et appuient la colonne de gauche, qui suit le mouvement.

La colonne de droite se compose de l'infanterie espagnole et des marins débarqués : les marins abordeurs marchent en tête, chargés, comme la veille, de frayer le passage.

Trois obusiers de montagne marchent avec la droite. Ils prendront, s'ils le peuvent, la face du camp en enfilade, et allégeront la tâche de la colonne d'assaut.

Dans les colonnes de droite et de gauche, les corps et les compagnies qui, le jour précédent, marchaient au premier rang forment aujourd'hui la réserve.

Le sol, que recouvre un épais entrelacement d'herbes roussies par le soleil, ne rend aucun bruit; les clairons ont cessé d'envoyer leurs sons barbares. Point de tambours et, chez l'ennemi, plus de gongs ni de tam-tams.

Le grondement sonore et d'un ton égal des grosses pièces de Ki-hoa, puis le déchirement aigu de l'air que traversent les boulets, voilà les seuls bruits qui se font entendre. Et rien n'est plus différent, en ce moment, des idées que fait naître le mot d'assaut, que la marche sûre, presque tranquille, de cette armée qui déjà laisse des morts et des blessés derrière elle et semble dédaigner le danger.

Ni habits brodés ni couleurs éclatantes : du noir et du blanc, de la laine et de la toile. Rien ne brille chez elle que ses baïonnettes. Son expression, c'est l'énergie concentrée, la confiance et la force. Et pourtant ici manque absolument l'espérance si chère aux Français de la louange publique, la pensée de vivre au-delà de la mort, d'être connu et célébré.

Ils vont tomber, ceux qui sont marqués, tomber obscurément à l'extrémité de l'Asie.

Les coups de l'ennemi, tirés d'abord à des intervalles assez longs, deviennent de plus en plus multipliés. Son feu est vif et bien réglé, en direction surtout. Les Annamites ont l'avantage : le soleil est dans les yeux de l'armée française.

L'artillerie, qui s'est établie à 1000 mètres, a déjà supporté des pertes.

Des hommes et des chevaux sont tués ou blessés ; une roue de caisson vole en éclats. Le lieutenant-colonel Crouzat, portant ses pièces par des élans rapides et brillants à 500 mètres, puis à 200 mètres, parvient à diminuer l'infériorité notable causée par le soleil, dont les rayons sont presque horizontaux.

Dans cette halte à 200 mètres, qui fut la dernière, les pièces tirent à mitraille sur le haut des épaulements.

La fusillade est des plus violentes.

À cette distance se dresse, avec un relief considérable, l'obstacle de terre et de bambous percé de meurtrières qui blanchissent de fumée à toute seconde. La plaine ne présente aucun abri, et l'on ne peut attendre à découvert l'effet de l'artillerie.

Déjà les pertes sont sensibles.

Il faut profiter de la confiance des troupes que le souvenir de la veille exalte et qui ne demandent qu'à s'élancer. Les sacs sont mis à terre; les coolies porteurs d'échelles sont remplacés : l'amiral ordonne aux colonnes de s'avancer. On parlera principalement ici de l'attaque de droite et de ses épisodes.

La deuxième compagnie est lancée en tirailleurs; quatre-vingts hommes d'élite chargés de frayer le passage se précipitent. Un tumulus, le seul qu'il y eût dans la plaine, s'élevait à environ cent cinquante mètres de la ligne ennemie.

C'est à la hauteur de ce tertre que la colonne de droite s'élança, vaillamment conduite par le capitaine de vaisseau de Lapelin. Elle rencontra les premiers trous de loup cinquante mètres plus loin, à cent mètres par conséquent de l'obstacle principal.

Les défenses accessoires de l'ouvrage étaient disposées avec un art consommé. C'étaient six lignes de trous de loup séparées par des palissades; sept rangées de petits piquets ; deux larges fossés garnis de bambous pointus et remplis de trois pieds d'une eau vaseuse ; enfin une escarpe en hérisson surmontée d'une rangée de chevaux de frise très solides. Les branchages épineux accumulés sur ce dernier obstacle étaient, dessein, peu profondément fichés en terre : les mains, en s'ensanglantant, ne pouvaient s'en servir pour l'escalade.

La hauteur de l'escarpe au-dessus du fond du fossé était de quinze pieds environ. Les trous de loup étaient profonds de cinq pieds : tous étaient dissimulés par de légers clayonnages sur lesquels l'herbe avait été semée et avait poussé. Ils étaient garnis intérieurement de fers de lance ou de pieux très pointus.

C'est au milieu de ces obstacles, qui semblaient plus faits pour arrêter des bêtes féroces que des hommes, que les colonnes durent s'avancer.

À mesure que les assaillants s'engageaient sur la crête étroite des trous de loup, cheminant avec circonspection et très lentement, le feu de la mousqueterie et de l'artillerie redoublait d'intensité.

Un bruit sec de branches cassées ne cessait, et sur toute cette nappe, large de cent mètres, les balles tombaient littéralement comme des noix qu'on gaule. Qu'on imagine, s'il est possible, les difficultés que durent vaincre les porteurs d'échelles, de grappins et de gaffes, tous ceux qui étaient embarrassés d'une carabine, au milieu de tant d'embûches, lorsqu'il eût été difficile d'arriver sain et sauf, les mains libres.

La plupart des porteurs d'échelles, cheminant plus lentement que les autres, tombèrent dans les trous de loup ou furent blessés.

Leurs échelles servirent de passerelles. Elles étaient faites de bambous légers, et ne dépassaient pas un poids de trente livres. Presque toutes furent brisées en quelques secondes sous les pieds de ceux qui s'en servirent. Trois d'entre elles cependant furent portées dans le dernier fossé. Mais, devant l'escarpe, la lutte prit un caractère d'acharnement unique sans doute dans les rencontres d'Annamites et d'Européens.

Les assaillants qui parvinrent sur le sommet de l'obstacle, soit en montant sur les échelles, soit en s'aidant des épaules de leurs camarades et saisissant les branches inférieures et solides des chevaux de frise, furent ou tués à bout portant, ou brûlés au visage, ou rejetés à coups de lance.

Celui qui parut le premier sur l'escarpe put voir, avant d'être renversé, un spectacle bien différent de ce qui avait frappé ses yeux en montant à l'assaut la veille : la banquette intérieure était garnie de défenseurs ; les uns servaient leurs fusils de rempart; les autres, armés de lances ou de fusils, guettaient les premiers assaillants.

En ce moment, qui devenait critique, l'ordre fut donné de lancer les grenades.

On en lança vingt, et toutes heureusement, quoique le jet fût presque vertical et des plus dangereux. Trois matelots parvinrent à lancer leurs grappins, qui, s'accrochant solidement en dedans du rempart, par le fait même des branchages qui nous faisaient obstacle, ne purent en être rejetés malgré les efforts des Annamites dont on voyait les lances s'entrecroiser. Ces engins firent l'effet de herses, et trois brèches furent pratiquées.

Malheureusement elles se trouvèrent à dix ou vingt pieds de distance, et chacune d'elles ne put donner passage qu'à un combattant. Des trois hommes qui s'y présentèrent les premiers, l'un, qui était de la Renommée, fut tué ; les deux autres furent blessés. Leurs corps, rejetés violemment en arrière, tombèrent dans le fossé. D'autres, suivant de près, escaladèrent enfin l'obstacle et sautèrent sur la banquette, qui était glissante de sang. Tout ce qui se trouva de ce côté périt par le fer ou le feu.

Les Annamites, qui cessèrent de combattre, voyant que les passages allaient être frayés, s'éloignèrent quelques minutes avant l'irruption des Français. Ils filèrent en bon ordre et au pas le long des enceintes du camp.

Une partie des nôtres se jeta à leur poursuite, mais sans résultat; car l'ennemi put disparaître dans un fort avant d'être rejoint. Le reste des troupes victorieuses se rallia autour de ses chefs. Il en était grand temps ; car on était dans un compartiment battu de tous côtés ; et rien n'était fait, puisqu'il y avait un second assaut à livrer et qu'on se trouvait à découvert devant une ligne formidable.

Le feu, suspendu un instant par les Annamites pour permettre leur colonne d'entrer dans le fort, reprit avec une nouvelle furie. Ainsi qu'à Dettingue, à Fontenoy, c'était en champ clos que l'on allait combattre.

L'armée expéditionnaire se heurta à droite, au centre, puis à gauche de la ligne ennemie — une partie des réserves (infanterie de marine) s'étant portée sur le saillant de gauche et ayant formé une troisième attaque. Si le sort de ces trois chocs eût été le même, si la ligne eût été rompue en ces trois points au même moment, l'ennemi, se voyant entamé d'une force égale, eût cédé d'un seul coup, au lieu de céder par des mouvements successifs, droite d'abord, à gauche ensuite.

Mais le choc de la colonne de droite fut si furieux qu'elle défonça la ligne en un quart d'heure.

Les autres attaques en durèrent trois. Les marins débarqués et les Espagnols, qui combattaient ensemble ce jour-là, restèrent donc pendant la différence de temps, une demi-heure, dans l'enceinte où ils avaient pénétré et où ils étaient pris comme dans un piège. Leur contenance fut héroïque, et leurs efforts, détournant une partie considérable des ressources de l'ennemi, furent d'un puissant secours pour les attaques du centre et de la gauche.

L'amiral se tenait à cheval, très exposé, devant les premiers trous de loup. Les chasseurs de son escorte avaient presque tous été touchés. Près de lui se tenaient son chef d'état-major général, le capitaine de vaisseau Laffon de Ladébat, et le chef d'escadron d'état-major de Cools.

Les réserves venaient d'être envoyées en renfort au centre, mais surtout à droite, où le feu redoublait d'intensité. Les bagages n'étaient plus gardés que par une demi-compagnie; les trois obusiers de montagne qui devaient enfiler la face du camp annamite étaient à peine soutenus.

En ce moment la lutte, par le temps qu'elle durait, par le redoublement de violence de l'attaque et de la défense, prenait un caractère sinistre. L'indifférence et la sérénité de la nature faisaient ressortir l'acharnement des hommes, et le combat se déchaînait comme un ouragan furieux sous un ciel impassible.

Les cris de « Vive l'Empereur! » depuis longtemps avaient cessé : la crépitation non interrompue de la fusillade, le bruit aigu des balles, quelquefois, mais rarement, l'imprécation ou le cri de douleur d'un mourant, attestaient seuls le choc de deux volontés, l'acharnement de vingt-cinq mille hommes séparés par une mince barrière de terre, par la distance à laquelle on peut se tendre la main, et que les uns voulaient franchir quand les autres s'y opposaient.

À ces termes aboutissaient, dans une simplicité terrible, tant de proclamations, de mouvements d'hommes et de navires, un chemin de six mille lieues et tant d'or prodigué. Un assaut qui dure trois quarts d'heure est singulièrement compromis : après l'élan, la réaction déjà se faisait sentir.

L'énergie de l'attaque diminua et celle de la résistance augmenta.

Cependant, dans l'enceinte où les marins et les Espagnols ont pénétré, l'action a fini par se régler.

Tous les efforts se portent sur deux points principaux : à la porte du camp du Mandarin, et au centre de la courtine, à moitié chemin environ entre la porte et le premier redan. Mais tous ces mouvements s'opèrent complètement à découvert, sous des feux étudiés d'avance, et ce funeste espace se couvre de morts et de blessés. Un des aumôniers de l'armée courait d'un mourant à un autre, se penchait vers eux et psalmodiait rapidement des paroles latines. Là furent blessés, mais restèrent debout ou se relevèrent, le lieutenant de vaisseau de Foucault, l'enseigne Berger, les aspirants Noël et Frostin ; le quartier-maître Rolland, qui eut la cheville fracassée, se pansa lui-même et se traîna au feu ; le clairon Pazier, qui dans le commencement de l'action fut atteint au front, se releva et continua de sonner la charge. Près de là tomba l'enseigne de vaisseau Jouhaneau-Laregrière, qui eut le flanc gauche emporté et engagea les hommes qui voulaient le relever à le laisser et à continuer de combattre.

Dans cette enceinte furent aussi étendus mortellement blessés les Espagnols Jean Laviseruz et Barnabé Fovella, qui s'étaient distingués.

Et tant d'autres, dont les belles actions furent ignorées d'eux-mêmes et de leurs chefs !

Ce drame, jusqu'alors indécis, tirait pourtant à sa fin.

Quelques hommes, leur chef en tête, après avoir marché droit à la courtine, traversaient le fossé et touchaient l'obstacle, quand l'effort des trois attaques aboutit en même temps sur les trois points. La porte fut défoncée à coups de hache par quelques hommes intrépides que le lieutenant de vaisseau Jaurès, deuxième aide de camp de l'amiral, avait ralliés ; le fort du Centre fut enlevé par le génie, et l'infanterie de marine, les chasseurs à pied, la compagnie indigène, entraînés par le chef de bataillon Delaveau, débordèrent avec impétuosité par la gauche.

Tous les Annamites qui ne purent s'enfuir furent massacrés, et le combat finit par une scène de carnage.

Dans cette affaire l'armée eut trois cents hommes hors de combat. Douze furent tués sur le coup.

Beaucoup de blessés ne survécurent pas à leurs blessures. L'enseigne de 'vaisseau Jouhaneau-Laregnère expira dans la journée, après cinq heures de souffrances atroces. Le lieutenant-colonel Testard, de l'infanterie de marine, mourut le lendemain seulement de ses blessures. Les blessés ne se plaignirent pas, ou se plaignirent rarement. Ils étaient simples et admirables ; la vie s'en allait chez quelques-uns sans qu'il leur échappât une parole de désespoir ou de regret de mourir si loin de la France.

Leur contenance attesta jusqu'au bout fa valeur morale de l'armée de Cochinchine.

(Pallu de la Barrière, l'Expédition de Cochinchine.)

(Hachette et C, éditeurs.)

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Marine_fran%C3%A7aise_au_Mexique/02

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_du_Mexique

L'attaque de la Frontera

(JUIN 1865)

Le rôle de la marine pendant l'expédition du Mexique se borna à la pénible et ingrate mission de transporter les troupes, de bloquer les côtes et de rapatrier les malades. Pendant le blocus nos navires eurent souvent à livrer des engagements avec les troupes insurgées qui ne voulaient pas reconnaître le gouvernement de l'empereur Maximilien, que nous protégions.

LE chef de bande Begino avait osé occuper quelques heures la Frontera et avait écrit une lettre insolente au capitaine de la Tourmente, sur le pont de laquelle un homme même avait été tué. Le capitaine avait hésité, pour répondre à cette agression, à foudroyer une ville de gens inoffensifs et s'était abstenu.

La mise en avant des questions d'humanité a fait trop souvent notre faiblesse au Mexique.

Dès qu'un nomme était tué sur son pont, le commandant eût mieux fait de tirer sans pitié sur le point d'où était parti le feu. De son côté, la Pique allait bloquer le Chillepèque et les Dos Bocas. Quant au vapeur le Tabasca, qui allait librement de Vera-Cruz à San-Juan-Bautista, on le traitait toujours avec les égards que lui valait son rôle de négociateur occulte.

Le commandant Cloué annonçait surtout son arrivée au Brandon, qui par sa position à Carmen, le grade et l'activité très belle, quoiqu’un peu remuante, de son capitaine, pouvait prendre, dans un cas donné, l'initiative des opérations. Il allait la prendre en effet, un peu à la hâte peut-être, mais fort heureusement.

Le commandant de Jonquières était un habile et vaillant homme, très ami du bruit, mais ayant la qualité de s'attacher, par l'admiration qu'il professait volontiers pour eux, ses officiers et son équipage.

Il y a habileté louable, sauf certains inconvénients, à exagérer chez un équipage la bonne opinion de soi. On le trouve, il est vrai, assez indépendant et assez volontaire d'allures dans le service intérieur du bord, mais tout disposé d'amour-propre à bien faire dans les circonstances graves.

Le Brandoh, à l'exemple de son commandant, était fort impatient d'agir, quand l'attaque de Regino sur la Frontera lui en donna l'occasion.

Un peloton de matelots et d'Autrichiens culbuta l'ennemi et se tint prêt à marcher plus loin. M. de Jonquières venait d'envoyer son second Mérida pour demander au commissaire impérial du Yucatan un renfort considérable, que celui-ci, comprenant la nécessité de frapper un grand coup, accorda aussitôt.

Le 3 juin, une colonne composée de 250 Mexicains, 180 Autrichiens et 60 matelots du Brandon s'embarqua à Carmen, sur la canonnière à vapeur la Louise, huit goélettes et les canots du Brandon armés en guerre.

Le 5, on entra dans Palizada sans coup férir : l'ennemi, prévenu à temps, l'avait évacué.

Le 6, la colonne continua péniblement sa route par les arroyos et arriva bientôt en vue du camp retranché que l'ennemi avait établi sur la rive opposée, à Jonuta.

Les remparts étaient couverts de monde, le pavillon libéral hissé.

L'ennemi ouvrit le feu immédiatement.

On attendit, pour répondre, que l'on fût à demi-portée; puis, défilant devant ces retranchements, on opéra le débarquement à 300 mètres au-delà, faute d'un autre endroit convenable, et suivi par la fusillade de l'ennemi embusqué sur la rive.

En un clin d'œil, tout le monde fut à terre et marcha sur les retranchements, où l'enseigne de vaisseau Fleuriais eut l'honneur d'entrer le premier à la tête d'un peloton du Brandon. Le capitaine Heudeman, avec un peloton d'Autrichiens, le suivit de très près. Les dissidents, ne résistant pas au choc, prirent la fuite pendant que le colonel mexicain Traconis débusquait tous les ennemis qui, à l'abri des buissons, faisaient essuyer à notre monde un feu meurtrier.

Un moment, un parti de cavalerie essaya un mouvement tournant sur notre droite, mais il fut vigoureusement accueilli par les hommes à la garde des canots. Comme ceux-ci étaient dominés par la berge, ils mirent aussitôt un obusier à terre, et, au troisième coup, l'ennemi lâcha pied.

C'était la fin de l'engagement. Alors éclata une de ces violentes tornades, si communes pendant l'hivernage. Il fut impossible de songer à poursuivre l'ennemi dans ce pays marécageux et au milieu de l'obscurité produite par un véritable déluge. On trouva seulement dix-neuf morts dans le camp et autour du camp, et on avait fait vingt-cinq prisonniers. Nous avions six morts et vingt-cinq blessés et deux officiers contusionnés.

Le 7 au matin, on procéda à la destruction des retranchements et à l'établissement des Mexicains à Jonuta, où ils se fortifièrent avec le colonel Traconis.

Les Français revinrent à bord du Brandon et les Autrichiens à Campêche.

Le résultat moral de cette brillante affaire fut très grand.

(Henri Rivière, la Marine française au Mexique.)

(Challamel, éditeur.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Strasbourg

La défense de Strasbourg

(1870)

Une flottille, placée sous le commandement supérieur de l'amiral Exelmans, devait opérer sur le Rhin. Elle s'organisait à Strasbourg, lorsqu'à la suite de nos premiers revers cette ville fut investie.

Les marins coopérèrent alors à la défense de la place.

La défense commençant à s'organiser, l'amiral renouvela par écrit sa demande d'y être employé avec le personnel placé sous ses ordres et je remis cette lettre à M. le général Uhrich. Il me dit que l'amiral était dans une position trop élevée pour qu'il pût servir en sous-ordre, mais qu'il ne manquerait pas de s'éclairer de ses conseils dans les circonstances graves et il me laissa entrevoir que le grade que nous avions, l'amiral et moi, l'embarrassait pour la répartition des rôles à distribuer aux militaires qui se trouvaient dans la place.

Je lui répondis que, militaires nous-mêmes, envoyés à Strasbourg pour combattre avec l'armée, nous ne pouvions avoir qu'une pensée : celle de partager toutes ses chances, et qu'il me semblait que le nom que portait l'amiral était de ceux qui devaient lui assurer un accueil sympathique dans les rangs de l'armée.

Le lendemain, l'amiral se rendit au conseil de défense, et occupa ainsi cette place où il n'a cessé jusqu'au dernier jour d'apporter à la résistance un élément dont personne n'a pu méconnaître la valeur. Il fut chargé de la défense des fronts nord.

Les troupes placées sous les ordres de l'amiral furent les suivantes 1er bataillon de gardes mobile de Wissembourg; 7 à 800 hommes du 74e et du 78e arrivés presque sans officiers ni sous-officiers ; 5 à 600 pontonniers et des artilleurs de la mobile ; enfin, 43 marins, puis des isolés par voie de changement de corps ou d'engagements volontaires, formant un ensemble de 117 hommes ou sous-officiers.

L'état-major se composait de M. le contre-amiral Exelmans, de son chef d'état-major le capitaine de vaisseau Dupetit-Thouars, de M. le lieutenant de vaisseau Bauer, de M. le sous-commissaire Fournier, de M. le sous-ingénieur du Buit, de M. Humann qui, enseigne de vaisseau démissionnaire, officier de la mobile, avait demandé à nous être adjoint ; enfin, de M. le médecin Grosse, en congé à Strasbourg. Le détachement de la marine était donc de 123 personnes, dont 43 seulement étaient des marins proprement dits.

Dès leur arrivée, nos hommes avaient été répartis en bordées égales en nombre, commandées par MM. Bauer et Humann, et l'instruction des recrues avait aussitôt commencé avec un entrain tel qu'en peu de temps ils étaient devenus des militaires. C'est dans de semblables circonstances que l'on peut apprécier tout ce que la marine doit aux spécialités et à son administration. Après avoir été logés avec les pontonniers, les matelots furent logés à la gare, où se trouvaient déjà nos hommes du 74e et du 78e; mais ils ne profitèrent pas longtemps de cet abri, car, la première nuit du bombardement, ce bâtiment fut atteint comme les autres.

Ils purent heureusement remiser leur matériel sous une voûte de la porte d'entrée et ils y trouvèrent eux-mêmes un abri fort précaire, puisque plusieurs d'entre eux y ont été atteints d'éclats de projectiles dans le courant du siège.

Mais rien ne pouvait ébranler nos marins, soutenus par l'exemple de MM. Humann et Bauer.

Dès que, dans la nuit du 23, leur caserne avait été détruite, ces braves jeunes gens s'étaient entièrement consacrés chacun à sa bordée, ne la quittant ni de jour ni de nuit, mangeant à la même gamelle que leurs hommes, et il s'était ainsi établi dans chaque groupe une solidarité que rien ne pouvait rompre....

Les derniers jours furent rudes !

Nos hommes, continuellement chassés de leurs abris provisoires par les obus qui fouillaient toutes les directions, ne savaient plus où se réfugier pour trouver du repos et faire cuire les aliments; les communications étaient des plus difficiles, puisque les portes étaient successivement détruites, les ponts défoncés, de sorte que le service des approvisionnements devenait presque impossible ; enfin, les ouvrages étaient écrasés sous une pluie de projectiles, et la lunette 56, que défendaient les marins, n'était plus qu'un amas de débris, où il fallait creuser de plus en plus pour se couvrir.

Bien des tentatives furent faites de nuit pour nous enlever au Contades ; mais, grâce à Dieu, nous ne fûmes jamais surpris et les Allemands se retirèrent chaque fois sans avoir pu nous entamer, tandis que nous ne cessions de les inquiéter, pendant leurs travaux d'approche, par notre mousqueterie et par le tir de mortiers légers et de batteries volantes qui se déplaçaient continuellement.

Les travaux d'attaque avançaient avec une rapidité désespérante. Chacun tait harassé. Je passais toutes les nuits à veiller, allant constamment d'un point à un autre du Contades pour juger de l'importance des fusillades qui s'engageaient et de l'opportunité qu'il pouvait y avoir à faire avancer les petites réserves dont je disposais.... Mais l'œuvre de destruction des batteries de brèche marchait si régulièrement qu'il n'y avait plus à se faire d'illusions !

Le 27, le feu de l'artillerie allemande redoubla encore.

Ayant été rudement contusionné dans la matinée, j'avais été obligé de rester à la mairie, où logeait l'amiral Exelmans, pour prendre un peu de repos. La canonnade était furieuse et à chaque instant les murailles étaient ébranlées par les projectiles, tandis que les éclats tombaient avec un bruit sinistre sur le pavé de la cour.

Vers 5 heures, l'amiral fut appelé au quartier général : nous nous regardâmes sans échanger une parole, car le même trait nous avait traversé le cœur.

Peu d'instants après, il rentra.

Strasbourg et l'Alsace étaient perdus pour la France!

M. le général Uhrich avait exposé au conseil la nécessité de capituler immédiatement pour éviter à la population civile, déjà si éprouvée, les chances peu douteuses d'un assaut, et l'amiral Exelmans s'était retiré en disant « qu'ayant offert son concours pour la défense, il n'avait plus rien à faire, alors que le général jugeait qu'elle était arrivée à son terme ».

J'envoyai l'ordre de cesser le feu sur les fronts nord, et peu à peu il se fit un grand silence comme celui qui suit la mort d'un être qui vous est cher.

C'est que c'était bien la mort qui s'abattait sur cette noble cité, arrachée, sanglante et toute palpitante encore de patriotisme, des bras mutilés de la France !

Le soir, j'allai au Contades y donner quelques ordres et je poussai jusqu'à la lunette 56 pour préparer nos marins à ce qui allait se passer.

Quand les Prussiens, en voyant le drapeau blanc sur la cathédrale, avaient poussé des hourras, ils s'étaient précipités sur les banquettes, croyant à une attaque ; le bruit avait ensuite couru qu'il y avait un grand armistice pour toute la France, mais la vérité.... Non, ils ne la soupçonnaient pas!

Comme leurs camarades étaient tombés sur ce sol défoncé par les boulets, ils étaient prêts à tomber et ils attendaient leur sort tranquillement… Mais la reddition de Strasbourg, quand ils vivaient encore ! oh non ! cette idée-là, ils ne l'avaient pas, et après être resté assis un instant au milieu d'eux, je sortis suffoqué sans avoir le courage de ne rien dire !

Le lendemain 28 septembre, il faisait un temps splendide.

Quand l'heure fut venue où M. le général Uhrich devait sortir, l'amiral, après l'avoir loyalement assisté durant le siège, voulut encore se placer à ses côtés pendant cette dernière épreuve, et je l'accompagnai, pensant ne m'en séparer que sur les glacis, pour rejoindre notre petit détachement quand il défilerait.

Mais le désordre était si grand que nos hommes se trouvaient dispersés, et je restai quelque temps en ville pour les grouper sous la conduite de MM. Humann et Bauer.

Puis nous primes ensemble le chemin de l'exil !

(Amiral du Petit-Thouars, Notes sur le siège de Strasbourg.)

(Revue Maritime, Baudoin et Cie.)

L'infanterie de marine à Bazeilles

(1er SEPTEMBRE 1870)

LE jour se lève enfin, mais lentement, comme à regret d'éclairer une journée plus terrible que la précédente et où le village sera trois fois perdu et trois fois repris.

Les Allemands, qui, le 1er septembre, veulent prendre leur revanche de la veille, arrivent sans inquiétude dans le village après avoir passé le viaduc du chemin de fer et franchi deux ponts jetés devant Bazeilles. Une compagnie bavaroise est chargée d'entreprendre cette marche silencieuse, d'exécuter cette fronde soudaine. Elle a pour but d'atteindre, sans coup férir, l'extrémité septentrionale du bourg et de surprendre ses habitants et leurs défenseurs au milieu de leur sommeil et de leur repos, alors que les uns et les autres, plus que jamais tenus en éveil, se mettent sur leurs gardes. Aussi les Bavarois viennent-ils inopinément se heurter contre les barricades du bourg, au moment où les huit compagnies d'infanterie de marine de la division Vassoigne les reçoivent par une fusillade incessante qui part de toutes les maisons, transformées en autant de fortins.

Les batteries allemandes tirent des hauteurs de Remilly.

Force est à l'ennemi, qui se présente du côté de la route de Monzon vers 4 heures 1/2, de se rejeter brusquement dans les rues latérales pour y chercher un abri, qu'il ne rencontre pas. On s'y bat alors corps à corps, coups de crosse, à la baïonnette et comme on peut!

Les compagnies des capitaines Pomerelle, Guillery, Clercaut luttent héroïquement.

Le 1er bataillon d'infanterie bavaroise ainsi que la 56 compagnie du 2e régiment soutiennent les premières colonnes, et la lutte devient encore plus acharnée. De toutes parts on s'entr'égorge et l'on s'enferre. À chaque coin de rue, l'on s'entre-tue. On se poursuit dans chaque ruelle sombre, l'on se cherche jusque dans les maisons ou sous les hangars, qu'il faut prendre d'assaut un par un.

Chaque lieu devient le théâtre d'un combat meurtrier.

C'est une guerre de buissons dans les jardins, de guérillas derrière les arbres et les murs de clôture. Partout enfin, c'est une lutte effroyable, une cohue indescriptible et inimaginable, où le brouillard, assez épais pour ne pas voir à deux pas, ajoute à l'horreur et à la confusion générale, tandis que les six compagnies du 2e régiment bavarois entrent en lice au secours de leurs semblables.

Cependant la 2e compagnie de ce régiment est parvenue à. remonter la Grand-rue. Elle s'avance jusque sous les fenêtres de la villa Beurrmann — une villa située au nord-ouest du village et à l'angle des routes de Balan et de la Moncelle — où elle succombe à son tour devant la brigade d'infanterie de marine Reboul, qui, à six heures du matin, est remplacée par celle du général Carteret-Trécourt. Presque tous les officiers bavarois sont mis hors de combat et le major qui les commande est fait prisonnier.

Il est cinq heures et demie, six heures ; le maréchal de Mac-Mahon vient d'être blessé, à quelque distance du champ de bataille, d'un éclat d'obus reçu à la cuisse.

Nos troupes, avec plusieurs bataillons de renfort qui perdent aussitôt leurs commandants (le lieutenant-colonel Domange et le chef de bataillon de la Broue ainsi que le capitaine Vigne, aide de camp du général des Pallières), continuent de mettre en fuite les Bavarois, qui dans leur débandade culbutent leurs propres frères d'armes.

Vers sept heures, la colonne commandée par M. de la Broue, tombé frappé d'une balle dès les premiers pas, s'est élancée au pas de course dans la Grande-Rue de Bazeilles, sous les yeux du général Reboul, et sous la conduite du capitaine Bourchet. Elle est arrivée jusque sur la place.

Cette charge à la baïonnette nous coûte une cinquantaine d'hommes blessés ou tués, et parmi eux le lieutenant Sériot. Mais les Bavarois n'attendent pas l'attaque et s'enfuient, perdant un grand nombre des leurs.

Le mouvement de recul s'achève.

Notre infanterie de marine fait encore des prodiges de valeur.

Les capitaines Maurial, Ortus et Farcy, avec les trois compagnies placées sous leurs ordres, peuvent atteindre le commandant Lambert et lui prêter main-forte, mais ils sont bientôt forcés, malgré un combat acharné, de céder devant des forces supérieures en nombre.

L'église tombe au pouvoir des Allemands, qui, vers 8 heures, nous délogent avec plusieurs pièces de leur troisième batterie de 4.

Le flot bavarois déborde alors comme d'une écluse ouverte. Il envahit toute la largeur de la rue. Il se précipite sur notre petit Gibraltar de la villa Beurrmann et se brise une fois encore contre sa digue infranchissable.

Les balles tombent comme de la grêle.

L'artillerie ennemie tire du chemin de fer, ainsi que du Liry, situé sur la rive gauche entre Wadelincourt et Remilly, et elle bombarde Bazeilles.

On s'entre-tue de tous côtés, vers dix heures, avec une frénésie qui tient du délire. On ne cède le terrain que pied à pied, on n'avance que pas à pas. La victoire demeure incertaine, et le gros de la lutte se centralise sur la place du marché.

Du côté bavarois, le général von der Thann se trouve à deux cents mètres en arrière du front de bataille. Il excite les siens au combat, il entraîne avec lui et pousse sur nous des masses formidables, mais ne parvient pas à enfoncer nos rangs.

Durant ces efforts opiniâtres de part et d'autre, les têtes s'échauffent. Elles s'exaltent davantage devant la résistance qui se montre invincible, et des prodiges d'héroïsme se multiplient. Ils ne se comptent plus. Les héros tombent, mais pour ne plus se relever. Nos pertes sont énormes, celles de l'ennemi plus graves encore.

Maintenant, toute l'armée bavaroise englobe Sedan, qu'elle menace de sa voix tonnante et de ses feux roulants d'artillerie.

Il est onze heures et Bazeilles est livré aux Allemands, qui viennent de nous l'enlever, après sept heures de combat acharné et six mille hommes perdus sur trente mille engagés pendant les deux journées.

Midi sonne et Bazeilles est la proie des flammes. Les lueurs sanglantes de l'incendie montent de la fournaise ardente et se reflètent dans le ciel, colorant l'azur en rouge et éclairant cet horrible drame, où le feu dispute au fer le choix de ses victimes ....

... Mais une poignée de braves, séparés du gros de l'armée, environ soixante-quinze officiers et soldats de l'infanterie de marine, et parmi eux : MM. Herre-Win, de Maudhuit, Merson ... deux sous-lieutenants, MM. Escoubé et Saint-Félix, quatre capitaines, Bourgey, Picard, Delaury, etc., se sont fait un refuge d'une maison isolée sur la route en battant en retraite devant l'ennemi. Ils s'y rencontrent avec le commandant Lambert, cruellement blessé, qui y a été transporté par trois ou quatre soldats.

Immédiatement ils organisent la défense de ce blockhaus où ils s'enferment. Mais le rez-de-chaussée est reconnu impropre à cette défense et ils gravissent un escalier étroit, raide et sombre, pour se répandre dans les chambres du premier étage et jusqu'aux greniers. Aux fenêtres du premier pendaient encore des rideaux, et les lits étaient garnis de leur fourniture habituelle, moins les draps, qui avaient été emportés. Une modeste lithographie ou des gravures enluminées ornaient les murs.

La fusillade crépite de toutes les fenêtres et par toutes les ouvertures.

Cette maison occupe perpendiculairement à la route de Balan une trentaine de mètres environ. C'est une auberge qui avait pour enseigne : Vins, Bière, Eau-de-vie.

Elle forme comme deux corps de bâtiment contigus l'un à l'autre, avec huit fenêtres en haut, autant dans le bas, et trois portes, qui toutes s'ouvrent sur la façade orientale, aux flots de l'invasion séculaire. C'est par la porte qu'ils ont pénétré à l'intérieur. Devant elle s'étend un jardinet avec des tonnelles, derrière lesquelles s'abritent les Bavarois qui dirigent une incessante fusillade.

Les nôtres ripostent avec énergie pendant plusieurs heures et tiennent en respect toute une division, la 15e brigade du 1er corps bavarois.

Déjà on a évacué les greniers, la place est intenable; elle est labourée par les obus. Les chambres sont remplies d'une fumée intense et âcre, et quiconque penche la tête près de la fenêtre est certain de s'y faire loger une balle. Mais si le courage chez ces hommes énergiques est inépuisable, les ressources ne le sont pas et les munitions manquent. Elles font même défaut complètement, car les revolvers ont été déchargés.

Le parti est décisif. Le général allemand, impatienté de cette résistance prolongée, envoie une pièce de canon qui vient se mettre en batterie à quelques centaines de mètres de la maison. Les courageux soldats voient le train d'artillerie galoper sur la route.

Il n'y a plus que deux moyens à prendre. Il faut se rendre à merci ou se résigner à descendre dans les caves et y attendre la mort, puisqu'on va au-devant d'elle et qu'elle ne vient pas à vous.

Quelques-uns y sont même rendus déjà et leurs mains ensanglantées ont maculé les murs de larges taches rouges.

On tint conseil alors, conseil où chacun, même le plus humble d'entre tous, fut admis à donner son avis. Quelques-uns émirent le vœu de sortir à la baïonnette. Il allait prévaloir, malgré le grand nombre des assiégeants, quand il fut rejeté, dans la crainte qu'après avoir abandonné le commandant Lambert, l'ennemi n'usât de représailles, en se livrant sur lui à des actes de cruauté.

Mais le commandant insista pour qu'on ne s'occupât pas de lui. Sur le refus de ses hommes, il leur dit alors : « Eh bien, je vais sortir. Si l'on me tue, il n'y aura plus rien à espérer pour vous et il sera temps de vendre chèrement votre vie. »

En effet, il sortit et s'engagea sous une tonnelle de houblons, occupée de chaque côté par les Bavarois, qui ne pouvaient tirer sur lui sans tirer sur leurs camarades. Grâce à cet abri il put parvenir jusqu'à eux. Ceux-ci se ruaient déjà sur lui et allaient le mettre en pièces quand intervint, au péril de sa vie, un officier bavarois, qui éleva son bras protecteur entre cent autres prêts à le transpercer : c'était celui du généreux capitaine Lissignolo.

Cette sortie fut le signal de la reddition; car tous nos soldats d'infanterie de marine franchirent un à un le seuil de cette porte, par laquelle, entrés soixante-dix ou quatre-vingts, ils sortaient quarante environ, qui venaient déposer leur arme mutilée.

L'ennemi, furieux d'avoir été arrêté par un si petit nombre d'hommes, crut à un piège et vint décharger ses armes par les soupiraux des caves.

Les officiers prisonniers, conduits ensuite auprès du prince royal de Prusse, furent autorisés par lui, « n'admettant point, dit-il, qu'on désarmât d'aussi braves soldats », à garder leur épée et furent dirigés du côté de Remilly : mais ils exprimèrent le désir de partager la captivité avec leurs soldats et partirent le lendemain matin pour l'Allemagne, les uns pour Neubourg, les autres pour Ingolstadt.

(G. Bastard, la Défense (le Bazeilles.)

(0llendorff, éditeur.)

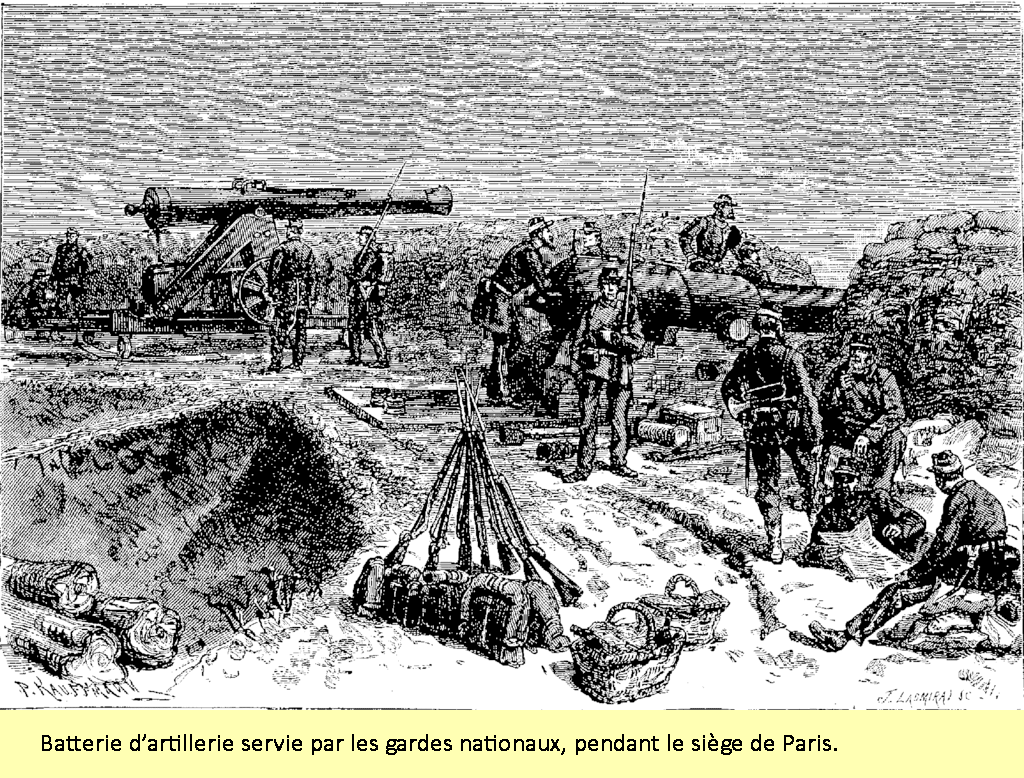

Les marins au siège de Paris

La situation normale des marins à Paris était pleine d'inconnu.

Le tempérament de ces hommes vigoureux, leurs habitudes à terre dans les ports, les exemples qu'ils avaient sous les yeux, l'instillation pernicieuse produite par la lecture de certains journaux, furent, dès les premiers jours, notre principale préoccupation. La situation intérieure ne pouvait qu'ajouter à nos inquiétudes.

C'était en effet la première fois que des marins venaient opérer si loin du littoral, dans des conditions tellement en dehors de leurs habitudes, et dans des circonstances si exceptionnelles.

En 1854 et 1855, ils avaient mis pied à terre devant Sébastopol.

L'infanterie et l'artillerie de marine y figuraient en nombre. M. l'amiral Rigault de Genouilly, qui y commandait les batteries débarquées de la flotte, avait su leur faire acquérir une juste renommée.

Au Mexique, on avait joint aux troupes de terre un contingent de marins qui, s'ils ont été peu aptes à la marche, par manque d'habitude, ne s'en sont pas moins montrés durs aux privations, âpres au combat, dociles à leurs chefs. Et l'infanterie de marine, reléguée aussi, sans répit, dans les Terres-Chaudes, a dû s'y voir stoïquement décimée par la maladie et par d'incessantes et obscures rencontres avec l'ennemi.

Elle a pu lire dans les documents officiels de l'époque cette appréciation qui est son honneur : « Que les familles se rassurent ; il n'y a de malsain au Mexique que les Terres-Chaudes, et elles sont occupées par la marine. »

En Cochinchine, en Chine, au Japon, au Sénégal, sur cent autres points du globe, des faits analogues se sont produits. Mais à Sébastopol les marins étaient sur une langue de terre, en vue de leurs vaisseaux. Au Mexique et partout ailleurs, ils étaient sur un territoire ennemi où tout écart était un danger.

À Paris, ils se trouvaient en présence d'autres écueils, des écueils non moins périlleux qu'offrent les entraînements de la grande capitale, de ceux que présentaient les excitations populaires dont tout militaire était alors systématiquement l'objet, excitations fomentées de longue main, habilement ourdis, et s'essayant sans répit sur la naïve droiture de nos hommes. Ces braves gens ont pu, sous la direction de chefs dévoués, s'éloigner des uns et éviter les autres. Ils ont su, ces nobles natures, rester étrangers aux écarts d'une révolution qui dans un tel moment excitait leur surprise, et aux ambages de la politique qu'ils ne voulaient pas comprendre, et qui, dans ces suprêmes moments de crise, répugnaient à leur honnête bon sens.

Dans la marine, l'obéissance est passive.

Le matelot ne discute pas l'ordre de l'officier, dans lequel il a une confiance absolue, et qu'il sait n'agir que dans ses intérêts. Son officier, c'est son tuteur. Insouciant comme tout homme qui est souvent au danger, il sent qu'il a besoin d'être conduit, et sa docilité pour l'exécution de tout travail n'a d'égale que son abnégation, d'autant plus entière que le travail est plus périlleux. Il a l'instinct et l'orgueil du dévouement. S'il reconnaît la supériorité de son chef, il sent en même temps son affection. C'est un trait caractéristique de la vie du marin que cet attachement réciproque des hommes et des officiers. Il prend sa source dans cette vie pour ainsi dire commune au milieu d'un espace restreint, où les qualités comme les défauts des uns et des autres ne tardent pas à paraître au grand jour, et engendrent une indulgence mutuelle.

Les caractères se jaugent alors et les affinités se développent.

Dans l'espace restreint des forts, la vie commune a produit la même indulgence, les mêmes affinités que dans l'espace restreint des vaisseaux.

Nos règlements placent constamment l'officier à côté du matelot. Ils exigent de plus que tout le monde à bord soit continuellement occupé ; il n'est pas une heure du jour ou de la nuit dont l'emploi ne soit fixé d'avance. Ces deux principes comptent parmi les éléments de notre puissance disciplinaire. Nous ne pouvions manquer de les faire scrupuleusement observer dans les forts.

Le public, restant encore sous l'impression d'anciens préjugés, est porté à croire que l'obéissance absolue ne s'obtient chez nous que per les punitions les plus sévères, par les traitements les plus draconiens. Il n'en est rien. L'époque des sévérités légendaires est passée depuis longtemps, et on ne devra plus s'étonner d'apprendre que les peines contre l'insubordination sont de celles qui ont le plus rarement lieu d'être appliquées.

Il en a été ainsi parmi nous.

Dès leur arrivée à Paris, nous avons enseigné aux marins à considérer un fort comme un vaisseau, à y observer les mêmes règlements, à y prendre les mêmes habitudes, à y suivre le même régime, en un mot. On y employait le même langage qu'à bord : on faisait partie de l'équipage de tel ou tel fort, et on ne pouvait sortir du fort sans demander la permission d'aller à terre. Les parapets étaient les bastingages, les embrasures les sabords. Le dimanche, c'étaient les mêmes distractions qu'à bord.

Outre les jeux gymnastiques et les assauts, triomphe des prévôts et des maîtres d'armes, le loto, ce whist des matelots, en faisait le plus souvent les frais. Et la marchande venait tous les jours, comme à bord, à des heures prescrites étaler à une place déterminée, aux yeux de l'équipage, des vêtements, des vivres et de menus objets de luxe, soigneusement contrôlés d'avance par le capitaine d'armes et l'officier en second.

Ces habitudes, ces distractions ont suffi aux marins. Paris ne leur a pas présenté les attraits que nous redoutions tout d'abord. Il n'est pas aisé d'étonner nos hommes. Ils n'ont pas tardé de voir avec répugnance que, dans une partie de la population, plus soucieuse de ses droits que de ses devoirs, l'ardeur de la guerre à la société se dissimulait derrière l'ardeur de la guerre à l'Allemand.

Paris fut ainsi pour eux un pays non moins étrange qu'étranger, et lorsqu'ils furent enfin renvoyés dans leurs ports ou dans leurs familles, ils auraient volontiers dit qu'ils allaient rentrer en France.

Quoi qu'il en soit, la marine avait insensiblement, et presque à son insu, provoqué de la part de la population parisienne, toujours si impressionnable, un engouement de plus en plus marqué, et les journaux, se faisant les échos de cet engouement, dépassaient souvent la mesure de l'éloge. Ils rabaissaient de cette manière tant d'autres efforts, tant d'autres dévouements, tant d'autres sacrifices, et laissaient méconnaître ou tomber dans l'oubli des services effacés peut-être, mais non moins dignes d'appréciation.

Étrangers à toutes les péripéties de la politique, les marins ne garderont que le souvenir du devoir accompli. Chacun d'eux pourra dire avec orgueil : "J'étais au siège de Paris".

Sous la conduite de chefs intrépides et hardis, sous la conduite des amiraux Saisset et Pothuau, qui n'ont pas moins puisé dans les élans d'une vieille amitié pour nous que dans les règles de la hiérarchie l'inspiration du concours sans relâche qu'ils nous ont prêté, ils coururent au danger l'âme pleine comme eux des plus nobles sentiments que fasse naître le saint amour de la patrie. Nous avons à cœur d'avoir mérité l'estime de ces chefs vaillants. Celle qu'ils nous ont inspirée n'a fait qu'accroître la sympathique affection qui nous unissait à eux depuis de longues années.

Que Paris, dans ses amers retours vers les faits accomplis, conserve dans son cœur la mémoire de ces braves gens qui sont venus concourir à sa défense.

Que Paris le sache, que la France le sache, les matelots n'oublieront jamais qu'au milieu de tant de douleurs — dans les succès comme dans les revers — ils ont vu des poignées d'enfants inexpérimentés de la mobile, ou leurs aînés de la garde nationale, les seconder dans ces luttes stériles, les accompagner dans ces fatigues à chaque instant renouvelées, et combattre avec eux comme des hommes de cœur, beaucoup comme des héros!

Que l'armée sache que dans ces régiments, où tout, officiers et soldats, fut improvisé, les marins ont puisé de salutaires exemples et rencontré des frères dont l'union a été cimentée par les dangers et les privations partagés! Et si quelque jalousie eût pu se faire jour, elle se serait traduite, en maintes circonstances, parla rivalité du devoir, ou se serait transformée dans la confraternité du patriotisme et la douleur commune de l'insuccès.

Que la marine enfin, qui, elle, avait le privilège de son organisation et de sa discipline, que la marine sache que dans l'armée de Paris tout fut à créer par des efforts inouïs! L'artillerie, le train, l'administration, tout dut être constitué. Un matériel entier fut à construire. Deux grandes armées, une artillerie formidable sortirent de ces efforts. Que la marine s'incline avec respect devant de telles entreprises!

Et, édifiée par ces exemples, elle voudra toujours être prête, au premier appel de la patrie menacée, à verser son sang pour son salut et sa grandeur, à racheter ses douloureux désastres et faire revivre ses gloires évanouies !

La marine n'a fait d'ailleurs que renouveler devant Paris les combats lointains qu'elle livre chaque jour dans ces contrées au climat meurtrier, que l'indifférence publique se refuse à connaître, et où les maladies font dans nos rangs des victimes inconnues, mais non moins regrettables. D'aussi dignes que ceux qui ont succombé devant Paris sont morts, que l'on ne connaîtra jamais.

Et l'infanterie de marine, si héroïque à Bazeilles; et l'artillerie de marine, si vigoureuse à Paris, ces armes modestes et vaillantes qui dans cette guerre n'ont pas déchu de leur passé, veut-on savoir leur lendemain ? Elles vont partir pour quelque colonie lointaine, et là, morcelées en petits détachements, elles vont s'en aller dans l'intérieur, le plus souvent sans nouvelles, sans écho de la patrie. Après quelques mois, on apprendra que le détachement est réduit à moitié par le climat, par la maladie, ou qu'il a été décimé dans quelque obscur combat. La mort marche à grands pas dans leurs rangs. Voilà le vrai dévouement, l'abnégation, le devoir dans toute sa rigueur.

Tant de sang généreux apaisera la colère divine. Dieu pardonnera à notre chère patrie ses erreurs et ses fautes, et la marine ira bien loin encore, portant toujours le front haut, sur des navires qui plus tard recevront les noms d'Avion, de Rosny, du Bourget, de Montrouge, dire au monde entier que la France, blessée à mort, se relèvera cependant un jour, et, déchirant son linceul, reparaîtra plus jeune, plus puissante, et aussi plus sage qu'autrefois.

(Vice-Amiral de la Roncière-Le Noury, la Marine au siège de Paris.)

(Pion, Nourrit et Cie, éditeurs.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_bataille_du_Bourget_(1870)

Attaque du Bourget

(21 DÉCEMBRE 1870)

Dès quatre heures et demie du matin, les troupes sont en mouvement et vont prendre les positions qui leur ont été assignées. La nuit est encore obscure, et la brume, extrêmement épaisse, ralentit leur marche.

Un bataillon de mobiles, de la brigade Lamothe-Tenet, se trompe de route. Le chef de bataillon Gruigon, qui commande le 138e, est grièvement blessé d'un coup de pied de cheval.

L'heure de l'attaque est retardée jusqu'à ce que la brume se dissipe, vers sept heures trois quarts.

À ce moment, les wagons blindés, qui se sont avancés jusqu'au point où la voie est interrompue, donnent le signal, et le feu des forts commence.

Un quart d'heure après, les colonnes d'assaut de la brigade Lamothe-Tenet s'élancent en avant.

La batterie de 4, commandant Durand, qui accompagne la colonne d'attaque, dirige un feu vif contre le village, jusqu'au moment où les troupes s'y précipitent.

Le 3e bataillon de marins-fusiliers, capitaine de frégate de Valessie, est en tête, puis le 138e de ligne. Ce régiment enlève vivement le cimetière, puis les barricades qui défendaient les rues adjacentes à l'église. En même temps, le 3e bataillon de marins attaque le village par la partie ouest, et y pénètre en enlevant également les barricades.

Le capitaine de frégate Lamothe-Tenet, qui dirige l'attaque avec une rare énergie et une bravoure qui fait l'admiration de tous, a son cheval frappé au poitrail à bout portant, à la première barricade.

Les rues, les jardins, les maisons s'enlèvent successivement.

À neuf heures et demie, nous étions maîtres de la partie du village que la deuxième colonne avait mission d'occuper. Il ne restait plus que quelques ennemis qui tiraient encore des maisons et que l'on poursuivait activement.

Nous avions déjà une centaine de prisonniers.

L'attaque dirigée par le général Lavoignet sur la partie sud éprouve une grande résistance. Ses troupes, après être entrées dans les premières maisons du village, sont arrêtées par un feu très vif des barricades et des murs crénelés, tiraillent longtemps et ne peuvent pousser plus loin. Elles s'établissent dans les maisons et les hangars, ainsi que dans les champs à gauche de la voie, sans pouvoir franchir le mur de fer qui leur est opposé.

Le lieutenant de vaisseau Peltereau, appréciant la situation, et voulant faciliter à la brigade Lavoignet l'entrée qu'elle ne peut franchir, fait le tour du village et attaque à revers, avec la compagnie de marins qu'il commande, les barricades du sud.

Les enseignes de vaisseau de Vilers et de la Panouse, officiers d'ordonnance de l'amiral, s'avancent à l'est du village pour s'assurer si de ce côté on peut passer la rivière. Ils sont accueillis par une vive fusillade des murs crénelés, et trouvent la rivière, marécageuse sur ce point, difficile à franchir.

L'ennemi alors, massé au nombre de 300 environ derrière un mur, envoie des tirailleurs le long de la Molette pour nous défendre l'accès du parc du Bourget.

À dix heures, un premier bataillon de renfort lui arrive ; il est suivi successivement de plusieurs autres. Une batterie d'artillerie accourt en toute hâte du Pont-Iblon.

Un retour offensif se dessine.

Dugny, Larges et Pont-Iblon ouvrent un feu violent sur la partie du village que nous occupons et où nous nous barricadons.

Alors s'engage une lutte terrible dans laquelle le capitaine de frégate Lamothe-Tenet, ses héroïques marins et les solides soldats du 138e s'acharnent à garder leur position pendant plus de deux heures, dans l'espoir que la brigade Lavoignet pourra vaincre de son côté la résistance de l'ennemi, qui assurerait la possession du village.

Dans la position périlleuse qu'il a prise avec sa compagnie, le lieutenant de vaisseau Peltereau se trouve bientôt séparé de tous. Il succombe avec elle : l'ennemi seul a pu être le témoin de leur héroïsme.

Dès neuf heures, le gouverneur, suivi d'un nombreux état-major, était arrivé par la route de Flandre à la Suiferie.

C'est de là que vont rayonner ses ordres.

À six heures, voyant que la résistance des murs crénelés, d'où partent les terribles fusillades qui arrêtent la brigade Lavoignet, ne peut être vaincue, il prescrit d'amener une batterie d'artillerie.

Cette batterie se place près de la route et commence un feu très bien dirigé contre ces murs. Plusieurs brèches y sont faites. Mais ce feu d'artillerie devient funeste à nos marins et aux autres troupes qui tiennent toujours dans le village. Ceux des obus qui dépassent les murs crénelés viennent tomber au milieu d'eux et se joindre aux projectiles que font pleuvoir Dugny, Garges et Pont-lblon. Le fort d'Aubervilliers, qui a l'ordre de tirer au-delà du Bourget pour arrêter les renforts prussiens, a un tir incertain. Plusieurs de ses obus tombent dans le village. Enfin une batterie, établie à Drancy, qui devait également tirer sur la route de Lille, à droite du village, apercevant encore des Prussiens dans les maisons, tire sur le village même, et quelques-uns de ses projectiles viennent encore tomber au milieu de nos troupes.

Le capitaine de frégate Vignes et le sous-lieutenant de Sagan, aides de camp de l'amiral, reviennent rendre compte de cette situation.

À ce moment, la colonne du général Hanrion, tenue en réserve, s'élançait pour soutenir la colonne du commandant Lamothe-Tenet. Mais la colonne Lamothe-Tenet s'aperçoit que des boulets français se mêlent aux boulets prussiens. Se voyant doublement décimée, à onze heures et demie elle se retire en ordre et va se former dans un pli de terrain vers La Courneuve, derrière la batterie de 4.

Les renforts ennemis arrivent par masses; il est impossible de songer à rentrer dans le village. Les forts et les batteries reçoivent alors l'ordre de le couvrir de leur feu.

À midi et demi, le gouverneur retourne à Aubervilliers, après avoir informé te général Ducrot à Drancy que, « l'attaque du Bourget paraissant avoir échoué, il ne devait encore prononcer aucun mouvement, et en informer le vice-amiral Saisset ».

La brigade Lavoignet tient son poste jusqu'à deux heures et demie, où elle reçoit l'ordre de cesser le combat inutile que soutiennent ses tirailleurs.

À trois heures, toutes les troupes ont repris leurs cantonnements.

Pendant l'opération sur Le Bourget, le colonel Dautrement, commandant le 4e régiment des mobiles de la Seine, dirigeait une diversion sur Stains. Cette opération, à laquelle concourent le 10e bataillon, commandant Jenny, le 12e, commandant de Neuvier, le 15e, lieutenant-colonel Roussan, le 14e, commandant Jacob, un détachement du 62e bataillon de marche de la garde nationale de Saint-Denis, lieutenant-colonel Arthur de Fonvielle, a été menée très énergiquement. Elle s'est vaillamment engagée au-delà même des instructions du vice-amiral, qui prescrivaient, puisqu'il ne s'agissait que d'une diversion, de ne pas pousser à fond.

Enfin, le 68e bataillon de marche de la garde nationale de Saint-Denis, commandant Escarguel, a fait une démonstration devant Épinay.

En même temps, les batteries flottantes 1 et 4, commandées par les lieutenants de vaisseau Rocomaure et Pougin de Maisonneuve, descendent la Seine jusque devant le même village, qui les accueille par un violent feu de mousqueterie auquel se mêlent les batteries d'Orgemont et du Cygne d'Enghien. Elles rentrent à Saint-Denis avant la nuit sans qu'aucun boulet ait atteint leur pont, partie essentiellement vulnérable de cette sorte de navire.

Les pertes de nos marins sont des plus sensibles.

Nous avons deux cent cinquante hommes hors de combat. Six hommes seulement de la compagnie Peltereau revinrent. Les lieutenants de vaisseau Morand, Peltereau, Laborde, les enseignes de vaisseau Duquesne, Wyts, sont tués. Le lieutenant de vaisseau Bouisset, aide de camp du commandant Lamothe-Tenet, succombe le lendemain à ses blessures. Le lieutenant de vaisseau Patin succombe également quelques jours après.

L'enseigne de vaisseau Gaillard, blessé, parvient à s'échapper après l'évacuation, et traverse en rampant la Molette jusque près de l'emplacement des ambulances, qui le recueillent épuisé. En somme, dans cette journée, la marine perd 8 officiers et 254 hommes sur 15 officiers et 689 hommes présents au début de l'action.

Le 158e a 1 officier tué, le lieutenant Charpentier, 7 officiers blessés et un total de 565 hommes tués, blessés ou disparus.

Dans la brigade Lavoignet, le 154e a 1 officier tué, 7 officiers blessés, dont le chef de bataillon Bouquet de la Jolinière.

Les francs-tireurs de la Presse ont 2 officiers tués et 55 hommes tués ou blessés.

Enfin les troupes sous les ordres du colonel Dautrement perdent le chef de bataillon Jenny, commandant le 10e bataillon de mobiles de la Seine, qui est tué ; le commandant de Neuvier du 12e, et 7 officiers sont blessés. Le 15e a un officier blessé. L'ensemble de la troupe a 9 tués et 150 blessés.

Les ambulances de la Presse, sous la conduite de M. le docteur Ricord, secondé par M. l'abbé Bauer et M.de la Grangerie, se sont avancées près du Bourget, et leurs brancards, portés par les frères des écoles chrétiennes, sont allés chercher les blessés au milieu du feu. C'est là que le digne Néthelme a été frappé mortellement.

Le lieutenant de vaisseau Fournier (François-Ernest), officier d'ordonnance du vice-amiral commandant en chef, déploie un courage et une énergie dignes des plus grands éloges, et est mis à l'ordre du jour.

(Vice-Amiral de La Roncière-Le Noury,

la Marine au siège de Paris.)

(Pion, Nourrit et Cie, éditeurs.)

L'amiral Jauréguiberry à l'armée de la Loire

L'amiral Jauréguiberry fut envoyé à l'armée de la Loire comme commandant d'une division. Il y devint plus tard commandant en chef du 16e corps sous les ordres du général Chanzy.

LA guerre de 1870 l'a placé hors de pair.

Pendant toute cette campagne, il a été admirable. Il était sans cesse occupé du bien-être des soldats, jamais du sien. Bien qu'il souffrît beaucoup du froid et que la température de cet hiver fût exceptionnellement rigoureuse, il ne s'inquiétait jamais de son installation personnelle. N'importe quel toit lui suffisait, pourvu qu'il fût placé bien au centre de ses divisions, à un point lui permettant d'exercer une surveillance de chaque instant.

Après la bataille de Coulmiers, alors que ses troupes étaient campées à Saint-Péravy, il couchait comme elles et au milieu d'elles sur la paille.

Pendant l'action, on le voyait partout, même sur la ligne des tirailleurs, soutenant les soldats par sa présence, excitant leur courage par ses paroles.

Au combat de Vendôme, comme on lui faisait observer qu'il s'exposait beaucoup trop, il répondit qu'avec des troupes aussi jeunes et aussi inexpérimentées, la place du général devait être au premier rang.

Son sang-froid était incomparable. Le feu le plus vif ne lui donnait aucune émotion. Son âme ardente et passionnée se cachait sous une enveloppe impénétrable.

Il travaillait sans cesse, bien avant dans la nuit ; puis, avant de s'endormir, il lisait la Bible et écrivait aux siens.

Le matin, dès le point du jour, il était à cheval, donnant ses ordres, se montrant à ses troupes, leur parlant, développant une activité de chaque instant.

Au lendemain de la bataille du Mans, où il donna tant de preuves de valeur, il réussit à communiquer à son corps un peu de sa ténacité et de sa résolution. De 11 heures du matin jusqu'à minuit, il disputa le passage d'une vallée à un ennemi dont le nombre augmentait sans cesse. À ses côtés le colonel Béraud, son chef d'état-major, était tué par un obus. Le même projectile traversait le cou du cheval de l'amiral, qui s'abattait sous son cavalier. On crut l'amiral mort et on se précipita pour le relever. L'instant d'après il continuait à donner des ordres avec un calme inaltérable.

Son corps d'armée, bien que composé d'éléments très faibles, fut un des plus résistants, notamment la première division, dont il avait eu le commandement jusqu'au 6 décembre; mais les circonstances l'ont mal servi. À la tête de vieux soldats, il eût été de taille à changer la face de la guerre et eût acquis une des plus hautes renommées militaires qu'un homme puisse atteindre.

(Contre-Amiral Dupont,

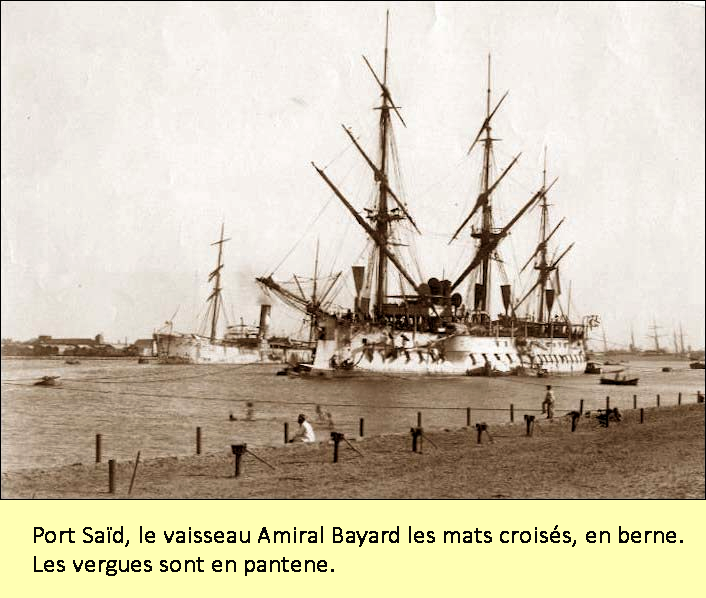

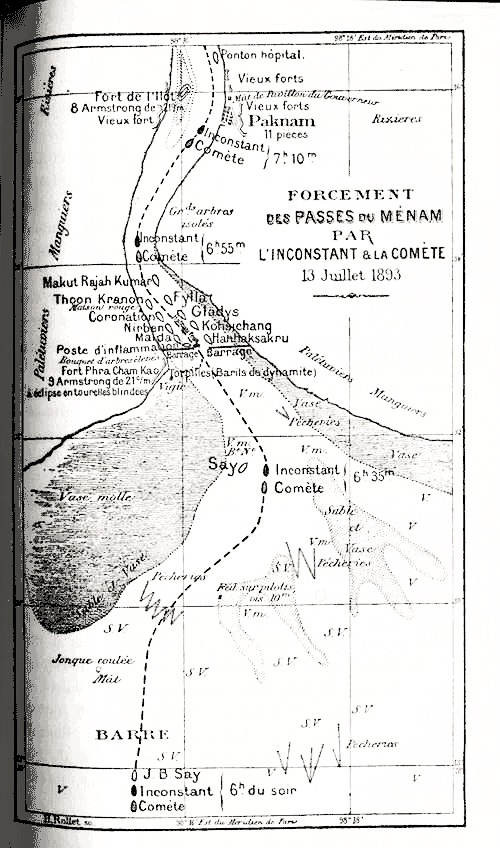

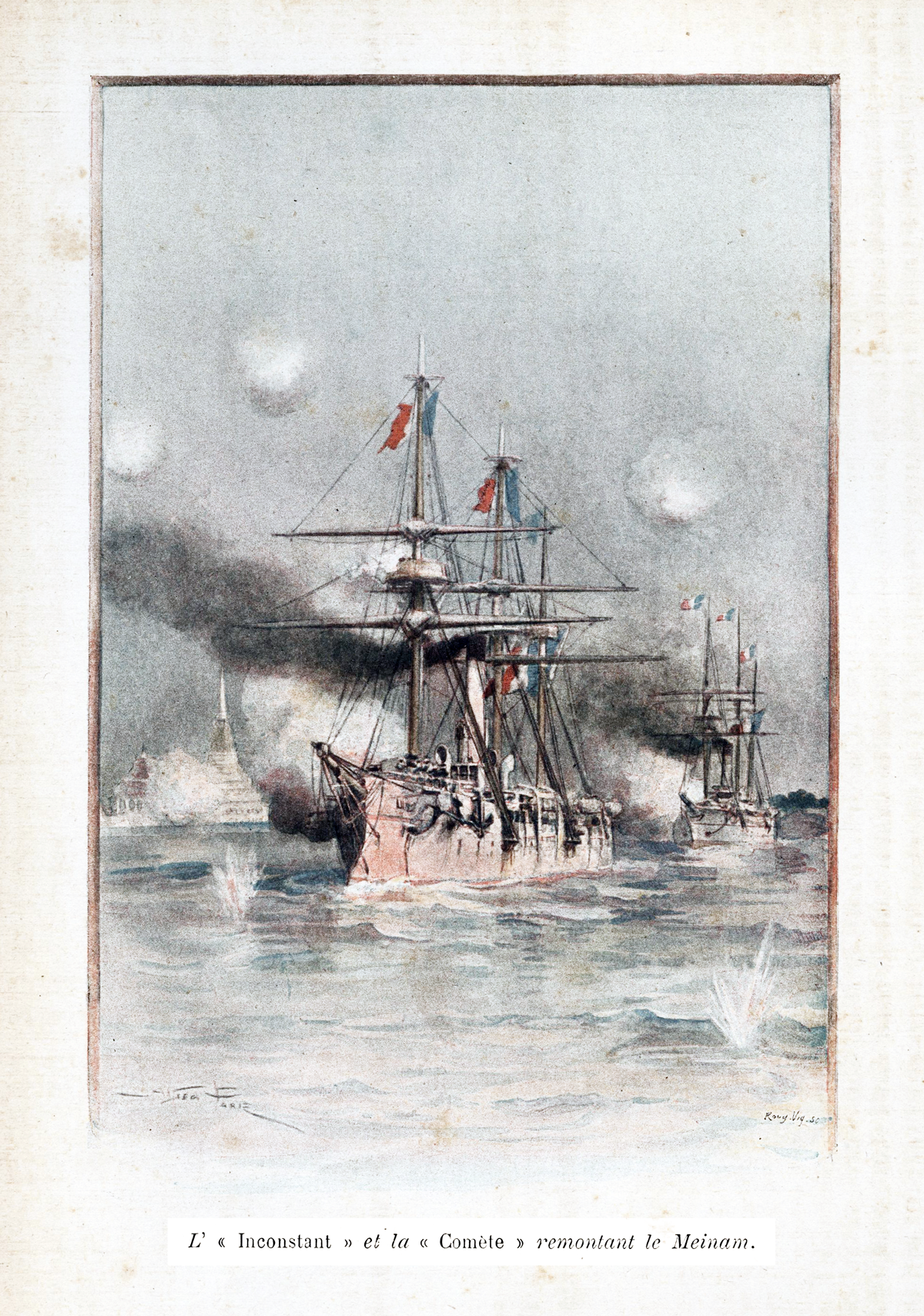

Notice historique sur l'Amiral Jauréguiberry,)